蓄積されたやり取りが資産になる

リモートで使われる「Slack」。日本のユーザー数が世界2位の理由

新型コロナウイルスの影響でリモートワークが進展した結果、注目度が増したコミュニケーションツールがあった。「Slack」である。

2017年11月に日本語版がローンチしたSlackは、チャットをベースに社内外の人とコミュニケーションを図るメッセージプラットフォーム。ローンチ直後から順調にユーザーを増やしていたが、今年に入りさらに増加ペースが速まった。たとえば、全世界で1日にログインするユーザー数が1200万人に到達したのは昨秋だが、今年3月には、全世界の“同時接続”ユーザー数が1250万人になったという。

なかでも日本はSlackの導入が進んでおり、世界で2番目のユーザー数を誇る。日本語版のローンチ前、英語版の段階からいくつかの日本企業で使われ、クチコミで良さが広まった。メルカリやDeNAがいち早く導入したのも有名だ。

一体なぜ、Slackは日本で広がったのか。そして今、どんな使い方が生まれているのか。Slack 日本法人の代表を務める佐々木聖治氏に聞いた。

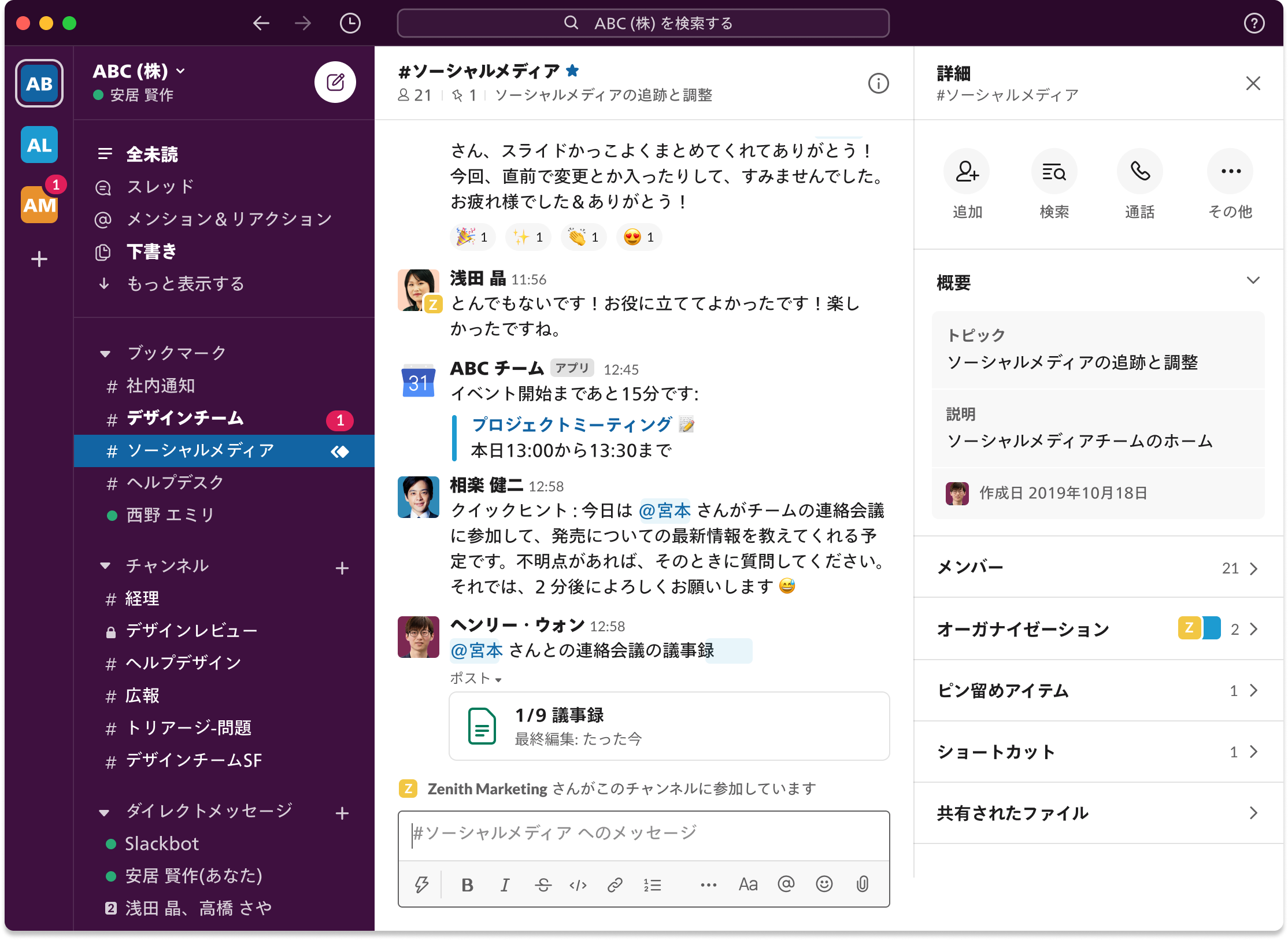

架空のワークスペース。チャンネルが「部屋」のイメージ

Slackは、テーマやカテゴリごとにチャンネルを立てて、メンバーが参加。グループチャットのように、全員でやり取りの共有や発言ができる。一方で、ダイレクトメッセージ機能もあり、1対1のやり取りも行える。

今までメールでしていたやり取りを置き換える形だが、それだけがSlackの意義ではない。対面で行っていたコミュニケーションの一部も担っていく。

「電話やZoomなどのオンライン会議ツールは、1対1や複数の人が同時に繋がっている状態である“同期型”のコミュニケーション。これは同じ時間を共有しているというメリットがある一方で、時間を消費してしまうというデメリットがあります。Slackは、自身が好きなタイミング・好きな場所・好きな端末でアクセスできる非同期型のコミュニケーションが特徴だと考えています」

佐々木氏は、Slackを「架空のワークスペース」と表現する。Slack全体がオフィスビルであり、各種チャンネルがひとつひとつのオフィスや会議室というイメージだ。

日本は、メルカリやDeNAがいち早く取り入れるなど、世界で2番目のユーザー数を誇る国となっている。これほど広まった理由について、佐々木氏は「アプリの仕様やUI(ユーザーインターフェース)を細部までこだわるクラフトマンシップが、日本人との親和性を生んだのではないか」と分析する。

たとえば、英語版のSlackは、テキストを打ち込んだ後、エンターキーを押すとメッセージが送信される。しかし、日本語入力ではテキストを打った後に“変換作業”があるため、変換決定のエンターキーを押し、さらに送信で再度エンターキーを押す必要がある。

実は、この仕様がユーザーの誤送信につながった。

「日本語版のローンチ後、変換途中にエンターキーを2度押してしまい、誤送信したという声が多数聞かれました。そこでアップデートし、日本語版では『送信ボタン』を別に設置。こういった細かな改善の積み重ねがひとつの特徴です」

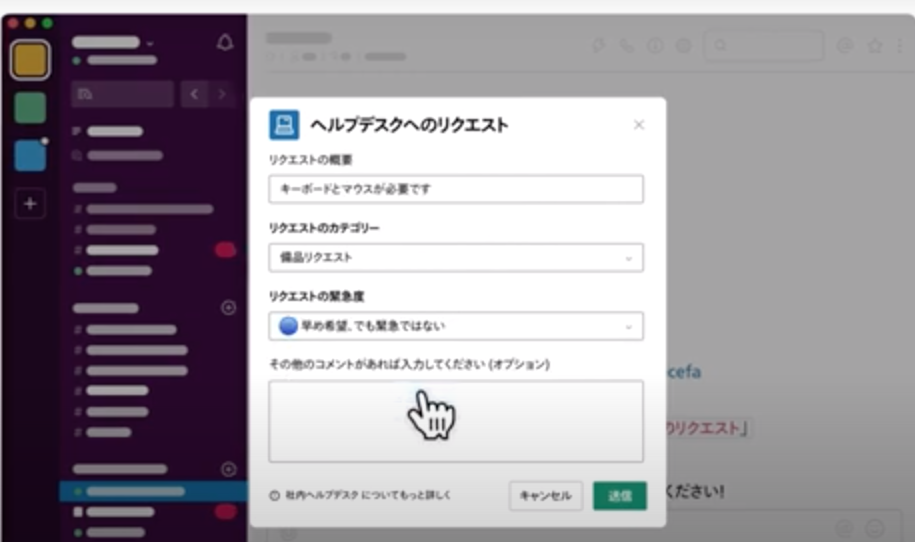

そのほか、ビジネス上のコミュニケーションでは、業務進捗や出張の申請、備品のリクエストなど、日常的に発生するやり取りがたくさんある。これらをメールやチャットで行うと、埋もれたり見落としたりする可能性も。そこで作られたのが「ワークフロービルダー」という機能だ。

定期的に必要な申請・報告のフォーマットを作成でき、メンバーが入力すると担当者に送られる。繰り返し起こる業務が自動化されていくのだ。こういった機能により、リアルで行うよりも「手軽」な部分が出ているかもしれない。

多数のアプリと連携できるのも、大きな強みだ。2000以上のツールと連携でき、Slack内で直接起動、操作ができる。ある企業では、業務でさまざまなアプリを立ち上げる時間が、Slack導入で「5分の1に削減された」という。

「Slackは、コミュニケーションとアプリの間をつなぐ存在になります。その結果、これらの履歴やデータはSlackに蓄積され、会社の資産、ナレッジになっていきます」

そのほか、多彩な絵文字機能も、その表現に親しみのある「日本人にマッチしているのではないか」と佐々木氏。Slackでは絵文字を新規で作ることも簡単にでき、「その使い方が一種のコミュニケーションとなっている」と話す。

こんな事例も。DXの「一歩目」として導入を

3月以降、新型コロナによりリモートワークが進むと、Slackのユーザーも急増した。

「オフィスで何気なく行っていた、隣の人にちょっと相談する、雑談の中でアイデアが生まれるといったやり取りを、リモートワークでも再現する意味で導入が進んでいると思います」

コロナ前から「DX(デジタルトランスフォーメーション:企業の経済活動や組織・制度などのデジタル化)」を進める企業も増えていたが、その一歩目として「Slackを導入するお客さまも多い」と話す。

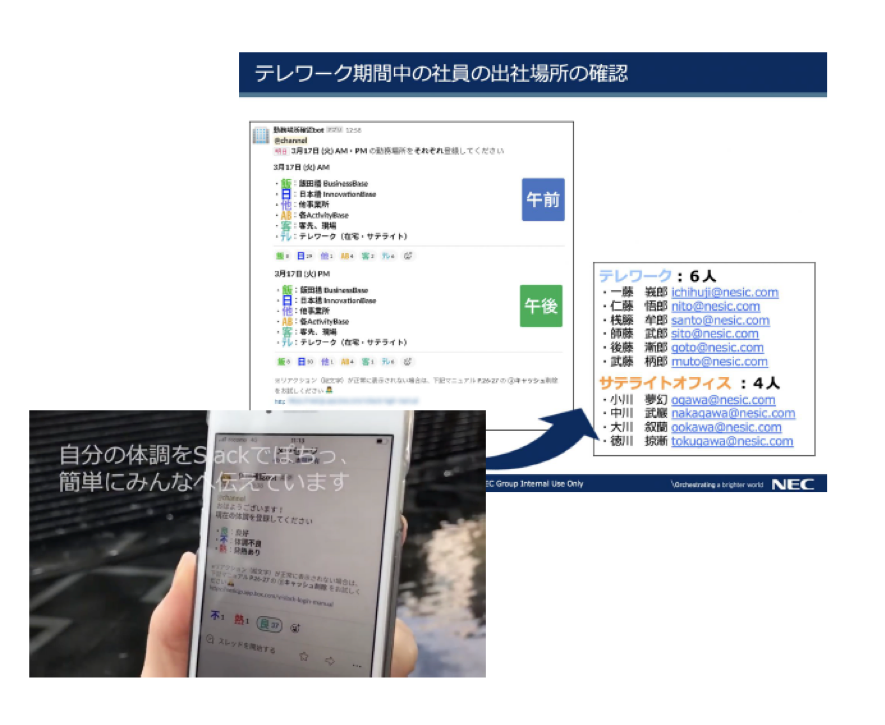

象徴的な事例が、NECネッツエスアイの取り組み。同社は、昨年10月から「分散型ワーク」を実施。首都圏10箇所にサテライトオフィスを開設し、社員は自宅から近いオフィスに出社してよい形に。部署やチームによらず、バラバラのオフィスで勤務する制度をスタートした。

全社員5000名にSlackを導入し、出社報告はチャンネル上への絵文字入力で行う。さらに日々の体調もSlack内で報告する。また、各オフィスにはZoomが常時接続されており、オフィス間でいつでも会話できる。離れていながらも、距離を感じさせない仕事空間が生まれた。

こういった取り組みは、今後のリモートワーク普及の中で参考にすべきものではないだろうか。

なお、企業がSlackを導入する際、必ずしも前向きな社員ばかりではないだろう。その中で導入するポイントを佐々木氏に聞くと、「仕事のチャンネルだけでなく、あえて趣味や雑談的なチャンネルを作ること」と言う。Slackに抵抗のある人も、趣味のチャンネルなら試しに参加しやすい。あるいは参加の動機も生まれやすい。そこで一度Slackを体験し、快適さを味わえば「“やめたくない”と思う人は多いはず」と佐々木氏は微笑む。

「時間」「場所」「端末」を選ばない非同期のコミュニケーションを、Slackで再現する。リモートワークが広まるアフターコロナの世界では、より一層このツールが存在感を放つだろう。

(取材・文/有井太郎)

※記事の内容は2020年6月現在の情報です