きたるZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)時代に向けて

「攻めのDX」を空調システムで実現したダイダン

ITやデジタルで企業活動を変革する「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。この連載では、DX先進企業の取り組みを紹介していく。今回取り上げるのは、空調や水道、電気工事などを担う総合設備業のダイダンだ。

DXの施策は「攻め」と「守り」に分けられることが多い。「攻め」は対外的なビジネスやサービスにおける変革、「守り」は社内業務や体制における変革といえる。日本企業は「守り」の比率が高いとされ、「攻め」のDXをどう行うかがカギとなる。

そんな中、ダイダンは「攻め」のDXを実現。経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「DX銘柄2020」にも選ばれた。空調や水道工事における「攻め」のDXとはどんなものなのか。同社のDX戦略を担う佐々木洋二氏(CIO 経営企画室長 上席執行役員)に聞いた。

空調システムをクラウド化。埼玉から四国のビルを管理

ダイダンにとって「攻め」のDX事例といえるのが、空調管理システム「リモビス」だ。同社は電気・空調の設備工事だけでなく、運用管理・メンテナンスも行ってきた。リモビスは、その管理システムをクラウド化したもの。今まで調節・操作に必要だった設備の「制御盤」はなくなり、配線も大幅に減少した。WEB上からビルの温度、空調のスケジュール制御などができる。

「今までは制御盤や建物内の監視制御室のコンピューターなど、限定された場所でしか操作できませんでしたが、リモビスならどこからでも制御できます。遠隔からスマホでビルの消灯を行うことも可能。さらに複数の店舗やビルについて、1箇所での集約管理も行えます」

実は今、ビルの「転換期」が訪れている。というのも、ビルは空調や照明など、大量のエネルギーが使われており、日本は消費量が増加傾向にある。そこで政府は、地球温暖化対策やエネルギー需給の安定化のため、エネルギー消費の少ない建物を推奨。“Net Zero Enegy Building”の略称をとって「ZEB(ゼブ)」という概念を打ち出している

「ZEBとは、ビルのエネルギー消費量ゼロを目指した建物です。ビル自体の消費エネルギーを減らし、一方でソーラーパネルなどを使ってエネルギーを創出。トータルで相殺し、エネルギー消費量を正味(ネット)でゼロにする概念です。経産省では、2030年までに新築建築物の平均がZEBになることを目指すとしています」

リモビスはZEBの実現に効果があるという。ダイダン四国支店の「エネフィス四国」では、リモビスを使いエネルギーを遠隔管理。ZEB達成状況を月1回公開している。レポートによると、直近1年でZEB達成状況は134%となっている(※2019年12月〜2020年11月。写真の132%は取材時点の達成状況)。

エネルギー使用状況がグラフで“見える化”されただけでなく、クラウドにより四国の建物管理を「埼玉で行っている」とのこと。他のビルとも比較しながら、管理を改善できるという。

「省エネは重要ですが、やり過ぎればビルで働く人の快適さが失われ、生産性が落ちます。それはビルの価値減少にもなる。リモビスは、より高度なクラウド管理で、省エネと快適性の両立を実現するのが目的です」

今後データを溜める中で、故障の前兆をAIが予知することも可能にしていく。その先は、服を着込む人が多い日は暖房の設定温度を上げるなど、「ビル内の人の状態と連動した環境制御の技術を開発したい」と、前を見据える。

お客さまとの「合意形成」につながるVR・MR

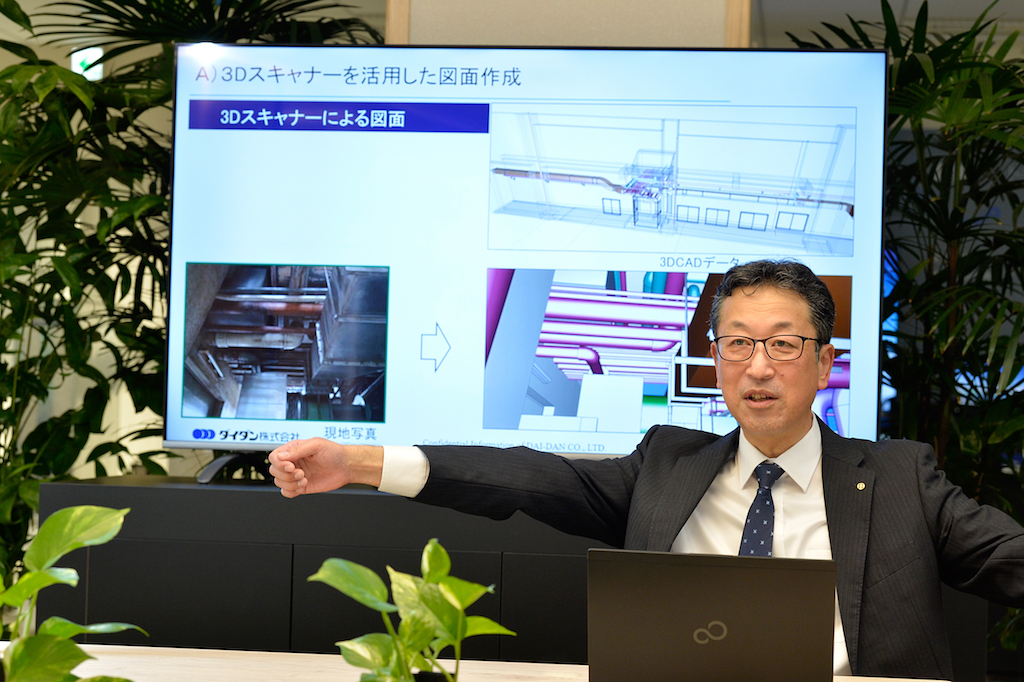

ダイダンは工事現場におけるDXも進めてきた。既存ビルの配管工事を行う際、これまでは現在の配管を測量、図面化していた。しかし最近は、3Dスキャナーやデジタルカメラで配管を撮影し、3DでCADデータ化。従来の図面作成に比べ、作業期間が45日から25日に短縮したという。

「この3Dデータはお客さまへの事前説明にも活用しています。MRやVRを使い、完成後のビジュアルイメージを現地で投影。完成後はどんな形状になるか、建物外側の工事の場合、車の通り抜けスペースを確保できるかといった疑問を、克明に説明できます」

佐々木氏は、DXによって「お客さまとの合意形成がしやすくなった」という。図面作成は社内業務であり「守り」のDXだが、それを“お客さまとの合意形成”という、対外的な「攻め」のDXにつなげている。

VR・MRは別のビジネスにも応用されている。ダイダンは再生医療分野に向けてクリーンルーム(※空気の清浄度が管理された部屋)を提供しているが、相手は科学者や技術者であり、建築の専門家とは違う。彼らに図面で仕様を伝えるのは容易ではない。佐々木氏は「VRなどを使ってプレゼンし、部屋の広さや構造を伝えています」という。

「VRの活用は、育成にも役立つでしょう。建設分野の人手不足は著しく、若い人が早く現場に出ることが必要になります。また法整備が進むと、外国人の活躍も増えるでしょう。その際、図面に比べて3Dビジュアルを使ったコミュニケーションは有効。イメージを伝えやすいはずです」

建設業の人材難は、深刻をきわめる。ダイダンがDXに早くから取り組んだのも「本当に人が足りない状況だったため」と佐々木氏は振り返る。特に2017年頃は、人手不足に加えて“働き方改革”も社会課題に。少ない労働時間で生産性を上げることが急務だった

「このとき、社内で『現場支援リモートチーム』という体制が作られました。WEB会議システムを使い、複数人で現場を担当。事務所にいるスタッフ、あるいは結婚して自宅で時短勤務中の社員、さらには現場の担当者をつなぎ、それぞれが活動可能な時間に補い合う体制にしたのです」

2017年に行ったこの取り組みは「現場発のアイデア」だという。そしてそれが、今もダイダンのDXの礎になっている。

「DXは、上の者が一方的にデジタルツールを押し付けても浸透しません。現場の人が欲しいもの、効果を実感できるものでないと意味がない。だからこそ、現場の声を聞き、そのアイデアをもとにDXを進めることが大事なのです」

攻めと守り、両方のDXを実現するダイダン。強い推進力を生んだ“源泉”は、現場の声を聞き続けた姿勢にあるのかもしれない。

(取材・文/有井太郎 撮影/森カズシゲ)

※記事の内容は2020年12月現在の情報です