【第8回】横濱開港のインパクト(前編)

この記事は、連載シリーズ「歴史的な視点で経済、市場を学ぼう」の第8回で、2020/11/28(土)配信「【第7回】江戸時代の経済(商業・流通)の基本的な仕組み(前編)(後編)」の続きです。

1. 横濱開港

徳川政権は、長崎(オランダ、清)、対馬(李氏朝鮮)、薩摩(琉球王朝)、あるいは松前(アイヌ)といった玄関口のみでしか国交・貿易を認めていませんでした。この体制が1854(嘉永7)年の日米和親条約の締結によって終止符を打ちます。さらに1858(安政5)年、日米修好通商条約により横濱が開港しました。

開港する前の横濱村一帯は風光明媚なのどかな漁村でしたが、条約締結後に横濱町と改称され、山を削り海を埋め立てて次第に増殖していくことになります。横濱町には多くの外国商館が居を構え、その数は当初150にのぼりました。

横濱の開港は、商人にとって願ってもないビジネスチャンスでした。日本の商人は外国での取引ができなかったため、港で外国商人と取引します。日本の主力輸出品となったのは生糸です。太平天国の乱により中国産の生糸生産が停滞したことで、日本の生糸需要が高まります。この生産を支えたのが座繰技術でした。

一方で、京都の和糸問屋を頂点とした江戸の糸問屋を中心とする従来の生糸流通機構は完全に解体されていきます。1これに代わるのが、横濱の外国商館に生糸の売込みを行う「生糸売込商(問屋)」でした。

1「日本蚕糸業研究」石井寛治 東京大学出版 1991

そして、海外との巨額の貿易にともなって、日本の貨幣と外国貨幣の両替業が誕生し、横濱で両替が行われるようになった1862(文久2)年頃からは、この両替業は横濱が中心になります。これも新しいビジネスチャンスとなり、生糸売込商とともに、新しいビジネスパーソンがここから数多く誕生し、その後の明治経済の中核を担っていくことになります。例えば、古河市兵衛、原善三郎、茂木宗兵衛、若尾逸平、幾造兄弟、田中平八、雨宮敬三、今村清之助という人物です。

2. 幕末から明治初期の生糸売込商の活動

明治9年に改正された国立銀行制度によって日本全国に国立銀行が153行も設立されていき、そして、これらの国立銀行設立と日本への株式会社制度導入、株式市場設立は深い関係があることは次回以降に詳しくご説明しますが、このような明治初期の銀行制度、株式会社制度という金融システムの発展と全国展開の契機となったのが、横濱開港による生糸輸出の為に必要な荷為替金融であったことをここで説明します。(日本の金融市場を語る上で、横濱開港から語る理由はここにあるのです)

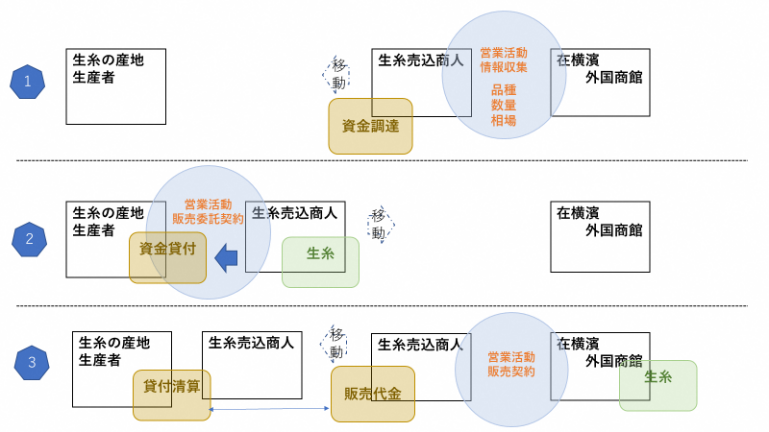

初期の生糸売込商人は上図の様に、外国商館に出入りして情報を収集し、調達した現金を抱えて生糸産地に乗り込み、生産者の生産コストを支援する資金を貸付けて生糸の販売委託契約を取り付け、生糸を預かって横濱に戻り、外国商館と交渉してこれを販売し、貸付金と販売費用を清算するという仕事をしていました。

販売委託ではなく、単純に産地で買付けて横濱で販売しただけでは?と思われるかもしれませんが、売込商は生糸の保管手数料や貸付金利を販売代金の中から差し引いていましたから、あくまでも委託販売なのです。生糸を生産する為には設備投資が必要で、誰かがその資金を用意する必要があり、それを生糸売込商自らがリスクを負う形で担っていたのです。図には書いていませんが、為替リスクも負っていました。生糸売込商のなかには両替商(江戸期従来の両替商との混同を避けるために以降、弗屋という)との兼業も少なくありませんでした。

このように、生糸売込商の商いは、高いリスクにさらされていました。開港当初、100人程度だった売込商ですが、明治20年まで残ったのは数えるほどでした。一方で、彼らのリスクテイクなくしては、日本の主要輸出産業となった生糸産業が立ち行きません。ですから、それらのリスクやコストの削減は重要でした。特に、産地と横濱間を大金と生糸を抱えて移動する等の資金決済面での取引コストの削減は強く求められていたのです。(後編に続く)

※このお話は、横山和輝名古屋市立大学経済学部准教授の協力を得て、横山氏の著作「マーケット進化論」日本評論社、「日本史で学ぶ経済学」東洋経済新報社 をベースに東京証券取引所が作成したものです。

(東証マネ部!編集部)

<合わせて読みたい!>

横濱開港のインパクト(後編)