「デジタルツイン」が建設業変革のカギ

建設現場のDXを、スマートシティに活かした鹿島

最近よく聞かれる言葉を取り上げる「マネ部的トレンドワード」。DX(デジタルトランスフォーメーション)を取り扱う本記事では、その“先駆者”といえる企業をピックアップする。

今回の先駆者は、建設業大手の鹿島である。建設現場の仕事は手作業が多く、“昔ながらの業界”という印象があり、デジタルから遠いイメージを抱く人も多いのではないだろうか。

しかし、同社はDXが注目される前からこの領域に注力し、建設工事のDXはもちろん、そこで得た技術と経験を活かして、スマートシティの実現という新しい領域にもチャレンジしている。経済産業省と東京証券取引所が共同で選ぶ「DX銘柄2020」にも選出された。

鹿島のDXとはどんなものなのか。同社の真下英邦氏(秘書室 コーポレート企画室 担当部長)に聞いた。

ロボットや自動巡回ドローンが、現場の作業を担う

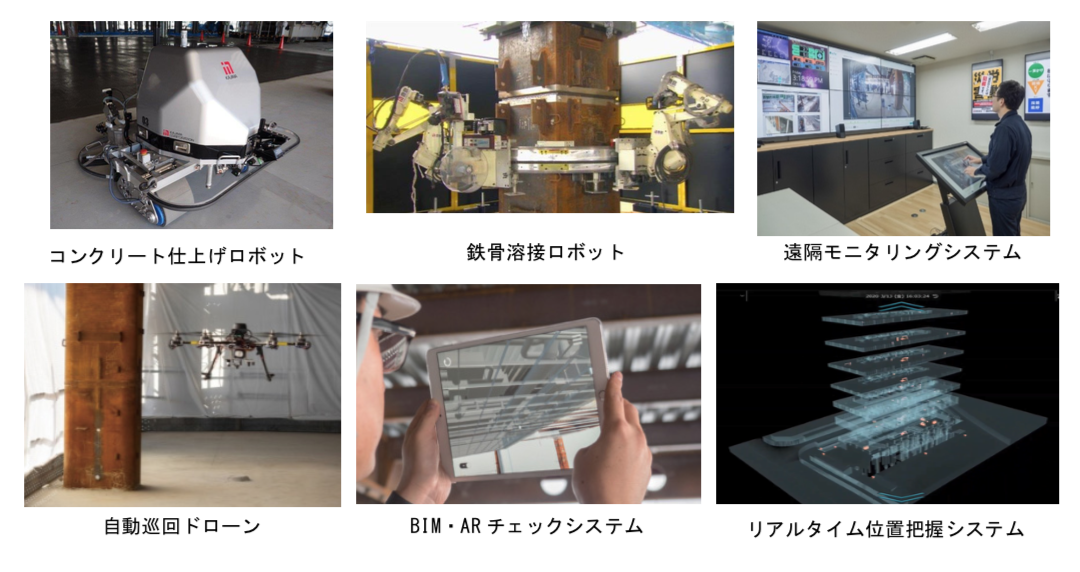

鹿島が取り組んできたDXは多岐にわたる。まずは、いかにもDXが難しそうな「建設作業」について。コンクリート工事の仕上げや鉄骨溶接では、人に代わってロボットが活躍している。また、建設現場を遠隔から管理するモニタリングシステムや、ドローンが建物内を自動巡回して異常がないか点検する仕組みなども開発されている。

これらの基になっているのが、同社が掲げる「鹿島スマート生産ビジョン」だ。2024年までに「作業の半分はロボットと、管理の半分は遠隔で、全てのプロセスをデジタルに」と掲げ、建築現場のDXを強力に推し進めている。同社が名古屋に建設した「名古屋伏見Kスクエア」では、従来の方法で同規模のビルを建設する場合に比べて施工面積当たりの作業員数が約20%削減されたという。人手不足と高齢化に悩む建設業界にとって、大きな成果といえる。

「建設工事のDXは、効率化だけが目的ではありません。苦痛や危険な作業から人を解放することもできます。例えば鉄骨溶接では、火花から身を守る防具が非常に暑く、体勢も中腰になりがちで身体への負担が大きかった。その作業をロボットが代替してくれれば、人は別の作業を行うことができ、働く人の満足度を上げられます。また、昨今の新型コロナ対策として密の回避にも有効です。」

建物の企画・設計段階でもDXは進んでいるという。例えば、BIM(※建物情報のデータベース)とVRを使って、これから作る建物をデジタルで精密に表現。まるで本物の中にいるような空間を事前に体験できる。それも、目に見える箇所だけでなく、建物の基礎や骨組み、内装・設備までもデジタルで表現される。

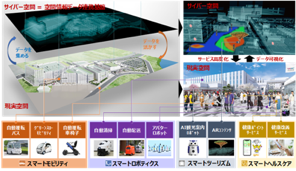

スマートシティの基盤システムは、建設DXの発展系

鹿島のDXで面白いのは、これらの取り組みが“新事業”につながっていること。その最たるものがスマートシティだ。旧羽田空港ターミナル跡地に建設されている「HANEDA INNOVATION CITY(HICity)」はそのひとつ。鹿島を中心に進めるこの事業では、人や自動運転車などの動きをセンサーで捉えてAIで分析し提供サービスを最適化するなど、最先端のサービスを開発中だ。

実はこの基盤として動いている都市OSは、先ほど触れた工事現場のDXから派生したという。

「工事現場において、センサーを使って作業員の動きを収集・分析する中で、その技術をスマートシティに応用できることが分かってきました。人の動きをデジタルで可視化・分析し、より良いサービスや街のあり方を考える。これは、建設DXの“発展系”と言えます。」

鹿島は、DX戦略を「2本の矢」で表現している。既存事業を強化する「DX1.0」と、新たな事業モデルを創出する「DX2.0」だ。スマートシティ事業は、まさに2.0と言える。

「DXでは新規事業の創出、2.0を求められることが多いのですが、いきなり新しいものを生み出すのは簡単ではありません。むしろ、1.0である既存事業のDXを着実に進めると、次第に2.0の新領域が見えてくる。そういった考えで進めています。」

取材の最後、真下氏は「DXに取り組み始めて、お客さま目線の意識が強くなった」と話した。DXは大規模なプロジェクトでもあり、必然的に「なぜやるのか」「何のためにやるのか」を問い続けているという。その答えとして行き着いたのは「お客さまに提供する価値を上げるため」だった。お客さまとのつながりを強化して、課題やニーズを的確に捉え、提供する価値を考える。そこから逆算して“やるべきDX”を考えているという。

DXで働く人の満足度を高め、建物の品質も上げる。さらには、新事業につなげていく。そしてそれが、お客さまの喜びにつながる。DXと真摯に向き合っている鹿島だからこそ、その先に見えている価値がある。

(取材・文/有井太郎)

※記事の内容は2021年1月現在の情報です