日本が世界の先を行くために

社員13万人の全員参加を掲げる富士通のDX「フジトラ」

- TAGS.

ビジネスでよく聞かれるキーワードについて、関連企業に取材する連載企画「マネ部的トレンドワード」。DX(デジタルトランスフォーメーション)をテーマにした本記事では、富士通の取り組みを取り上げる。

企業のDX推進で重要になるのが、いかに全社員を巻き込めるかという点。せっかくデジタルツールや新たな社内制度を導入しても、「一部の人しか使っていない」という状態では企業の変革につながらない。大企業になればなるほど、この悩みは現実的だろう。

そんな中、全世界で約13万人の従業員を抱える富士通は、独自の取り組みでDXを進めている。同社が行う全員参加のDXプロジェクト「フジトラ」である。一体どんなものなのか。担当する富士通 CEO室 CDXO Divisionの武田俊男氏、政策渉外室の吉川明男氏が語った。

DXが「本社のどこかでやっているプロジェクト」になってはいけない

2020年10月から本格始動したフジトラは、富士通社内のDXと社外ビジネスのDXを進めるプロジェクト。このフジトラで大切にしているのが、経営から現場まで全員参加にすることだ。

「企業の規模が大きいほど、DXは経営陣や『DX推進部』のような一部の人間で進める形になりやすいと言えます。現場の社員にとっては『本社のどこかでやっているプロジェクト』となり、参加意欲が生まれにくい。現場の意見も反映されず、最前線の社員が本当に実現したいDX、つまりはお客さまのニーズに合うDXから乖離することも考えられます」(武田氏)

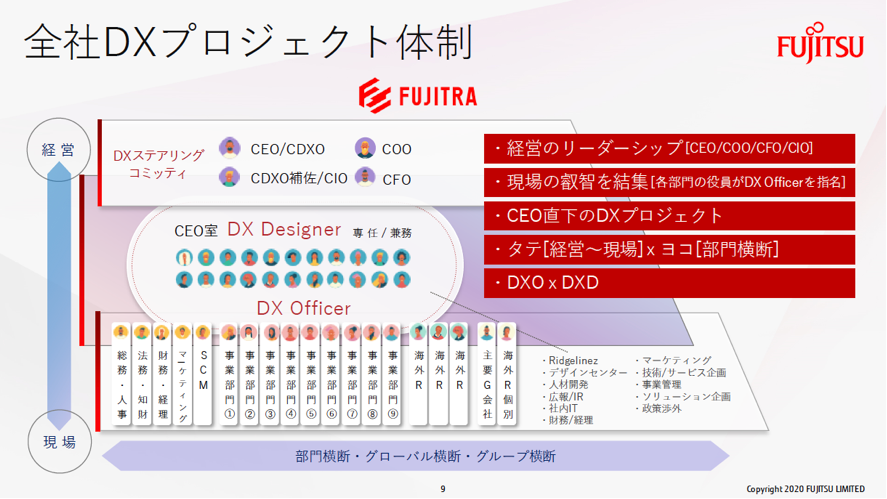

そういった事態を回避して全員参加のDXとするために、富士通は特徴的な人員体制をとっている。まずDXの舵取りとなる「DXステアリングコミッティ」を作り、経営陣が参加。CEOの時田隆仁氏がCDXO(最高デジタル変革責任者)を務める。

おもしろいのは現場側の人員体制。各事業部門から一人ずつ、DXの責任者となる「DXオフィサー」を選出。部門ごとのDX推進を担う。これにより、経営トップから現場まで全社・全部門にDXの“牽引役”がいることになる。

「もうひとつ、DX推進を円滑に進める『DXデザイナー』が存在します。役割はさまざまですが、ひとつが社内のタテ・ヨコをつなぐこと。たとえばDXオフィサーは、自部門のDXを進めるためにさまざまな要望を出してきます。なかには人事制度や契約ルールの変更を要望することもあるでしょう。その際、人事部や法務部など、他部門のオフィサーと連携する必要があります。こういった連携をサポートするのがDXデザイナー。各部門のDXオフィサーをヨコにつなぐ、あるいは経営と現場をタテにつなぎ、DXを加速させます」(吉川氏)

DXデザイナーも人材開発や広報/IR、社内ITなどさまざまな職種の社員が入る。こういった組織体制で「社員全員参加のDXを実現したい」と武田氏は意気込む。

とはいえ、参加社員が増えると合意形成に時間がかかりそうなもの。しかしフジトラでは、3ヶ月を1サイクルとして富士通をアップデートしていくという。その進め方には、システム開発の主流となりつつある“アジャイル開発”の様式を当てはめる。

アジャイル開発とは、いわば1回の製作期間で100%の完成を目指すのではなく、小さなサイクルでスピーディに実装とテストを繰り返し、まず50%の完成、次に70%、85%、やがて100%と徐々に完成度を高める手法だ。スピーディに開発する意味で「アジャイル(素早い)」という言葉が使われている。

「企画から実行、振り返り、次の計画立案を3ヶ月単位で回します。3ヶ月ごとに従業員が視聴できるオンライン会議も行い、現在の進捗共有と意見・要望をもらっていますね。最近は海外からの参加者も含めて約900人がオンラインで一同に会してディスカッションするなど、少しずつですが、全社を巻き込む形が進んでいると感じます」(武田氏)

「日本株式会社」があるのなら、そのIT部門を担うつもりで

フジトラの中では、どんなDX事例が生まれたのだろうか。そのひとつが同社の行った「Work Life Shift」。「仕事」と「生活」をトータルにシフトし、Well-beingを実現させる取り組みで、リモートワークの推進はもちろん、その働き方を同社のAI「Zinrai」で分析した。

「たとえば、どんな仕事にどれだけ時間を使っているのかをセンシングしてAIが分析し、分かりやすく従業員へ示すことで、自分自身の仕事の進め方を見直したり、上司とのコミュニケーションに生かしてもらったり、特定の社員に業務が集中しないよう分散させています。バラバラで働く分、見えなくなった仕事の実態をデータで可視化したのです」(武田氏)

もうひとつ、フジトラ開始以降に開発したのが、顧客・従業員の声を集める「VOICEプログラム」だ。アンケート機能を持つシステムで、斬新なのはAIが自由回答のテキストを分析し、多数派の意見や回答者の課題意識を分析・レポートする機能だ。

「Work Life Shiftに関する社員アンケートも実施し、2万8900人が回答。その回答も分析しています。全員参加のDXを実現するために重要なツールですし、お客さまの声を集めて事業に生かす上でも有効でしょう」(武田氏)

そのほか、対外向けの事業でも、今までのビジネスモデルに捉われないサービス開発に携わっている。

「プロ野球の北海道日本ハムファイターズ様と開発したチケット販売の仕組みはその一例です。隣席チケットの追加購入が可能で、突然の同行者の追加に対応できるなど、新しいビジネスモデルの構築をサポートできたと思います」(吉川氏)

全員参加のDXを進める富士通。武田氏は「私たちが自社で積んだDXの経験をお客さまに還元したい」という。吉川氏も「日本全体のDXが進むかどうか、私たちがその重責を担うつもりで取り組んでいく」と力を入れる。

日本のDXが進展し、世界の先を行く国となれるのか。富士通がそのカギを握っているかもしれない。

(取材・文/有井太郎)

※記事の内容は2021年3月現在の情報です