メーカーの直販が生むメリットは?

日本でもじわりと普及。「D2C」はなぜCX(顧客体験)を大きく変えるのか

Eコマース(EC)が一般的になる中で、新しい“商品の売り方”がじわりと広まっている。「D2C(Direct to Consumer)」と呼ばれるもので、意味をざっくり表現するなら「メーカーによる直販」となる。

これまでメーカーが製造した商品は、お店などの小売業者や、Amazonや楽天といったインターネット上の販売モールを通じて売られることが多かった。しかしD2Cでは、メーカーが販売サイトを自分たちで作り、消費者に直接販売していく。

D2Cはアメリカのスタートアップを中心に盛り上がり、日本でも事例が増えてきた。といっても、アメリカと日本では広まり方が異なるようだ。一体どんな違いがあるのか。

近年注目されるキーワードに迫る連載「マネ部トレンドワード」。D2C編の第1回は、野村総合研究所の中島将貴氏と福田李成氏に、この新しいビジネストレンドを解説してもらった。

業界最大手のメーカーが破産。背景にあった新しいビジネスモデル

「アメリカでD2Cが注目されたのは、この手法を活用したスタートアップが、業界に長く君臨してきた“ガリバー企業”を倒すケースが出てきたからです」(中島氏)

2018年10月、アメリカの寝具・マットレス最大手の「マットレスファーム」が破産法適用を申請した。巨像が倒れた背景には、わずか数年で人気ブランドに成長したスタートアップ「キャスパー」の存在があったといわれる。キャスパーはマットレスなどの自社商品をオンラインで直販。D2Cが注目されるきっかけの1つとなった。

「D2Cはコストと売上の両面でメリットがあります。コスト面では、中間で関わる業者が減るため、流通コストの削減が見込まれます。売上の面では、メーカーと消費者が直接つながることで、メーカーの思いや世界観、ブランドの意義をダイレクトに伝えられる。それにより熱狂的なファンを作りやすくなるのです」(中島氏)

アメリカのD2Cは「企業の思いやコンセプトを積極的に伝えるのが特徴」(福田氏)という。ECで商品を販売する場合、アマゾンなどの大手プラットフォームに載せる手もあるが、「統一の基盤では自分たちの世界観を伝えづらく、また、価格やスペックなど、単純な評価軸で他メーカーと横比較されやすい」とのこと。だからこそ、メーカーの独自性や想いを伝えるために、自分たちで販売サイト(場合によってはリアルでの直営店)を設けて直販するケースが増えていった。

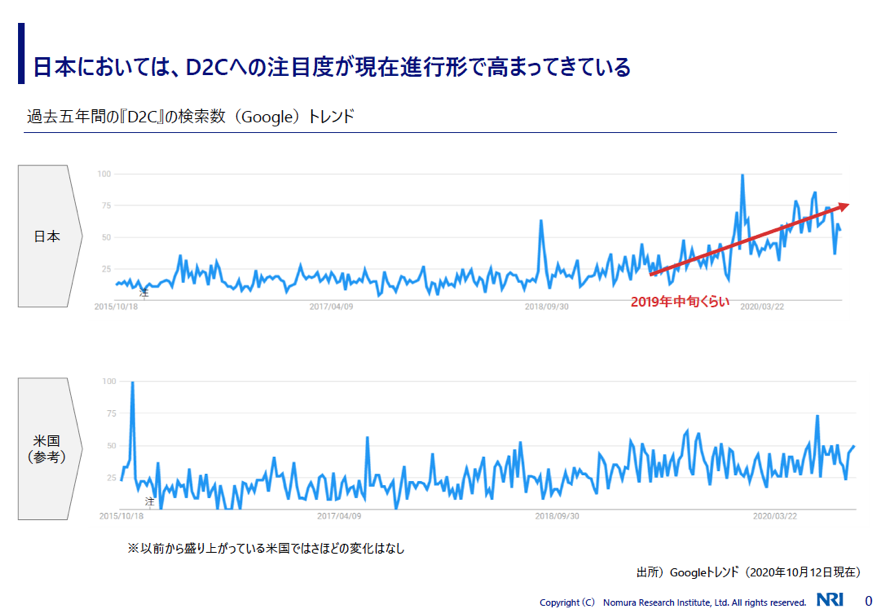

アメリカでは2000年代後半からD2Cが盛り上がり、自社の販売サイトを手軽に作れる「Shopify」といったプラットフォームも流れを後押しした。その後、日本にも次第にD2Cの波が押し寄せてきたという。ひとつの指標として、Googleトレンドを見ると2019年頃から「日本でのD2Cの検索数が上昇している」(福田氏)と説明する。

ただし、日本のD2Cはアメリカのようなスタートアップ中心の広まり方とは違う展開になると中島氏は考えている。

「大前提として、日本とアメリカでは起業家を志す人口に差があり、スタートアップ自体の数や規模がアメリカより小さいといえます。また、アメリカでは高品質な商品が高価格で、クオリティの低い商品は価格が安いという二極化の傾向があったのではないかと推察します。そのため、スタートアップがD2Cによって価格を落としながらも高品質なものを提供するビジネスチャンスがあったと考えられます。一方、日本は安くて品質の良い商品も相対的に多く、D2Cのコストダウンによるメリットを出しにくいのではないかと考えています」

それでも日本のマーケットでD2Cは増えている。これは、まだこの記事で触れていないもうひとつの「D2Cのメリット」が日本企業に求められているからだという。

日本でD2Cが求められる最大の理由は「CXの変化」

もうひとつのD2Cのメリットとは、CX(顧客体験)の変化だ。日本でD2Cが増えている理由、つまり日本企業が求めるものはここにある。

「D2Cでは製造から販売までひとつの企業で行えるため、消費者の購買プロセスすべてに関われます。SPAといった業態を除き、メーカーは今まで、一部の購買プロセスに関与できなかったのですが、商品への興味喚起から検討、購買、購入後のレビューまで横断的に関われるため、消費者の行動や考えを細かく把握することが可能に。結果、一人ひとりのニーズや要望に合わせたCXを作りやすくなるのです」(福田氏)

たとえば化粧水メーカーの場合、これまではメーカーが大まかな商品のターゲット層の定義を通じて化粧水を開発し、お店やECサイトに出品していた。消費者は、目の前にある商品の中から自分に合うものを自分で探す形だったといえる。対して、D2Cでは消費者の肌状況をメーカーが診断し、最適な化粧水をレコメンドすることも可能になる。消費者が自分で探すのではなく、メーカーから提案されるという新たなCXが生まれる。

そのほか、購入した化粧水の残量をIoTで計測する仕組みをメーカーが用意すれば、自宅の化粧水が残り少なくなった時点で商品を自動注文するシステムも可能だという。「D2Cは、メーカーが消費者との接点を幅広く持てるため、いろいろなアプローチができるようになります」と中島氏はいう。

逆に、企業はアプローチの自由度が増すからこそ、D2Cでどこまで消費者に寄り添うのか、そのバランスを築くのが「成功のポイントになる」と中島氏。

「D2Cを行う企業は、コストを割くべきポイントとそうでないポイントを見極める必要が出てきます。顧客に合わせた体験を作れるとはいえ、“至れり尽くせり”の設計にすればコストが高騰して採算が取れなくなる可能性も。各企業が“こだわるところ”と“捨てるべきところ”を切り分けることが重要でしょう」

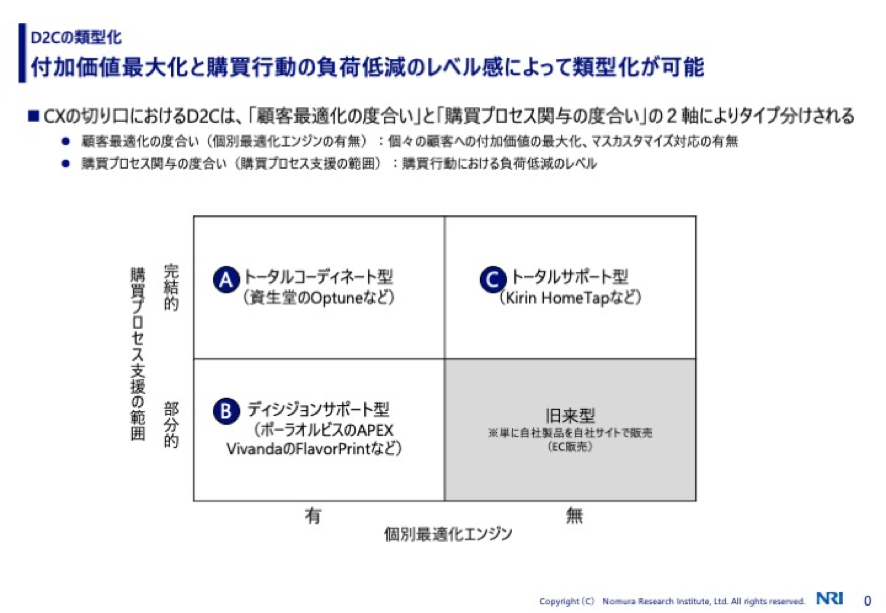

D2CによるCXを考えるとき、2つの軸があるという。企業が消費者一人ひとりに合った体験をどこまで追求するかという「顧客最適化の度合い」と、企業が消費者の購買行動をどこまでサポートするかという「購買プロセス関与の度合い」だ。2つのレベルをどこに設定するのか。やり過ぎればコストが高くなり、やらなければD2Cのメリットを生かせない。バランスを取るのがうまい企業は、D2Cの成功事例を生むかもしれない。

日本でも広がりつつあるD2C。では各企業はどんな戦略でこの新しい手法を展開しているのだろうか。次回以降、D2Cを行う企業に取材し、この疑問をぶつけてみたい。

(取材・文/有井太郎)

※記事の内容は2021年9月現在の情報です