自動運転バスが、いまも毎日運行中

もう夢の話じゃない。自動運転バスの「実用化」に成功したBOLDLYとは

- TAGS.

市場の新しい潮流を深掘りする連載「マネ部的トレンドワード」。本記事では、自動運転編の第3回としてBOLDLY(ボードリー)を取り上げる。

自動運転というと「実用化はまだまだ先」というイメージもあるかもしれない。しかし、すでに国内で自動運転を実用化した事例が出ている。

その1つが、茨城県境町の事例だ。ここでは、2020年11月から自動運転バスを定常運行している。自治体が自動運転バスを公道で定常運行するのは、全国で初めてだった。そして、羽田空港近くに隣接する「HANEDA INNOVATION CITY」(以下、HICity)の敷地内でも、自動運転バスが毎日運行している。いずれも“実用化”と呼んでいいだろう。

この2つの事例に関わるのが、ソフトバンクのグループ企業として持続可能な移動サービスの実現に向けて自動運転に関する事業を行うBOLDLYだ。いったいどんな事業をしているのか。そして2つの事例の全貌とは。BOLDLY株式会社 企画部 部長の改發壮氏に尋ねた。

これまで運転手が行っていた業務を代替する「運行管理システム」の開発とは?

まずはBOLDLYという会社の成り立ちを説明したい。同社が生まれるきっかけとなったのは、2015年にソフトバンク社内で行われたビジネスアイデアコンテスト。ここで出された自動運転に関する事業のアイデアが評価され、2016年に設立へと至った(※当時の社名は「SBドライブ」。その後、2020年4月に現社名へ変更)。

自動運転の中でも、同社がメインで関わるのは「自動運転バス」の領域。BOLDLYはこの領域で大きく2つの事業を行っている。

1つ目は、自動運転車両の運行を安全に行うための運行管理システム「Dispatcher(ディスパッチャー)」の開発・提供だ。これはどんなシステムなのだろうか。

「従来のバスでは、運転手が運転以外にさまざまな業務を行っていました。車内の乗客対応や安全確認などがその例です。自動運転で運転手がいなくなると、これらの業務を代わりに行う役割が必要。Dispatcherはそれを担うシステムといえます」

Dispatcherを自動運転車両と連携すると、おもに4つの機能が利用可能になる。1つ目は、遠隔地からの「状態監視」。システムを通じて、車両の状態や車内外の映像を確認できる。例えばバスの場合、乗車したばかりの乗客が車内で歩いているとき、運転手はバスを発車させない。このシステムでも、車内カメラの映像をAIが解析し、乗客が動いているときは出発や加速を最小限にとどめるという。

2つ目の機能は、アクシデントや体調不良者などが出た場合に、乗客とコミュニケーションを取るといった「緊急時対応」。そして3つ目は、遠隔から目的地や出発時間を車両に指示できる「走行指示」の機能。最後の4つ目は、車両機器や天候の状態に対し、自動運転車両が走行できるかを判断する「走行可否判断」だ。

「Dispatcherはさまざまな車種の車両とつなげられるのが特徴です。これまでにも21種類の自動運転車両につなぎ、自動運転の運行管理を行ってきました」

BOLDLYの主力事業は、Dispatcherの他にもう1つある。それは、自動運転車両のセッティングやシステム調整といった導入支援だ。

「自動運転車両を走らせる上では、走行ルートの環境や車両の機能に合わせた細かなセッティングが必要です。しかし、この作業は専門的な知見とノウハウ無しにはできません。私たちは各地の実証実験をお手伝いする中で、このノウハウが溜まり、結果的に主力事業となりました」

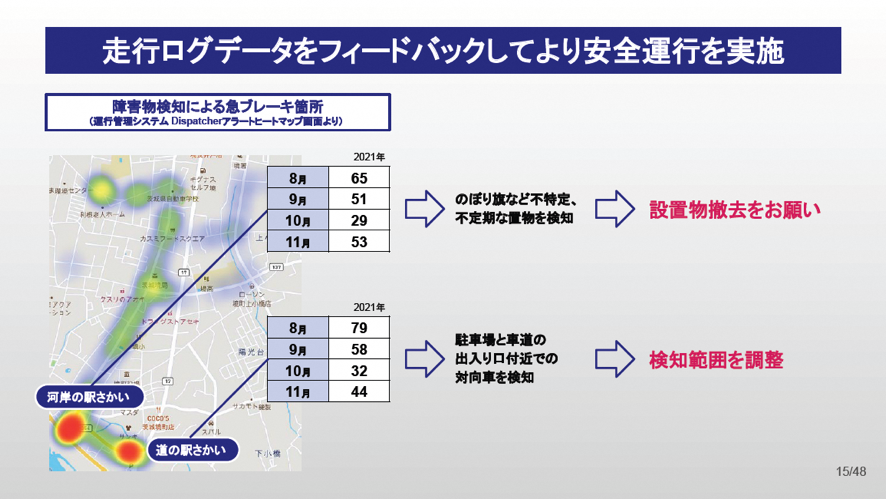

セッティングとは、具体的にどういうものだろうか。例えば、自動運転では車両についたセンサーが周囲の障害物を検知して運転判断に生かすのだが、その検知範囲を決めるのもセッティングのひとつ。センサーで検知する範囲を大きくすればするほど、遠くの状況も細かく検知できるが、一方で範囲が広すぎると、車両から遠い障害物を検知しすぎて速度が出ず、バスの円滑な運行を妨げる可能性も。渋滞につながるリスクもある。

そこで、こういったセッティングをBOLDLYが行うという。自動運転の導入においては、重要な作業となるのだ。

地方の町と最先端エリア。2つの場所で行われている自動運転バスの実用化

これらの事業を軸に、BOLDLYは自動運転の導入や実証実験に数多く関わってきた。その中で実用化の事例といえるのが、記事冒頭で述べた茨城県境町とHICityだ。

まずは境町の事例を紹介しよう。この町は鉄道駅がなく、バスが公共交通の主軸。しかし、高齢化によりバスドライバーの採用難を抱えていた。そこで自動運転バスを導入し、2020年11月26日に運行を開始。現在は往復約8kmと約6kmという2つのルートを自動運転バスが毎日運行している。

バスの速度は20km/h未満で、運転における自動走行の割合は平均73.5%(2021年6~11月)。それ以外は、車内にいる人が手動で運転を補助している。これまでの累計乗車人数は6984人(2022年3月4日時点)となっている。

「境町を視察に訪れる方も増え、2020年12月からの1年間で103回の視察がありました。自動運転に対するニーズの高さを感じています」

次に、HICityの事例も説明したい。こちらはHICityの敷地内で1周約8分のルートを毎日運行中。累計乗車人数はすでに44822人(2022年3月4日時点)を記録。自動走行割合は、私有地ということもあり平均88.4%(2021年6~11月)となっている。

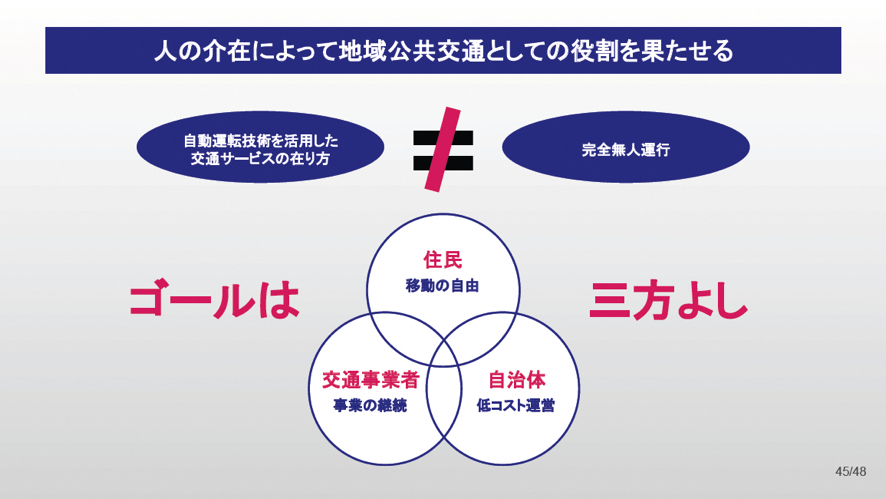

まさに実用化の一歩を踏み出した事例といえるだろう。なお、今後さらに自動運転が普及するには、信号機や踏切の遮断機といった「インフラとの協調」が不可欠だと改發氏は考える。

「インフラとの協調とは、たとえば信号機と車両が通信し、信号の状態に応じて運転判断を行うなどが挙げられます。車両カメラから信号機の状態を判断することもできますが、前方にトラックがいれば信号機が見えなくなるなど、どうしても技術的なハードルがあります。だからこそ通信を使うなどしてしっかりとした協調が必要なのです」

協調を実現するには、信号機などのインフラ側の規格の統一が必要だという。これらはメーカーが行うのではなく、国策の領域。技術的には十分可能であり、自動運転のためにも「早く実現してほしい」という。

もしそういった動きが加速し、自動運転が当たり前の世の中になれば「さまざまな産業にとって追い風になるのでは」と改發氏。例えば飲食店。地方では、夜中になるとタクシーも少なく“足がないから早めに帰る”という人が少なくない。もし24時間走る自動運転バスがあれば、もっと長くお店で楽しむ人が増えるかもしれない。

「そういった世界が実現すれば、地方もさらに魅力的になり、離れる人も減るかもしれません。自動運転によって公共交通を充実させることが、地方の元気につながるのです」

会社設立のもととなったアイデアも「地方交通の課題を解決したい」という思いが根底にあったという。この記事で触れた、2つの実用化ケース。その事例からは、自動運転の未来が徐々に近づいていることがわかる。

(取材・文/有井太郎)

※記事の内容は2022年3月現在の情報です