【三宅香帆の本から開く金融入門】

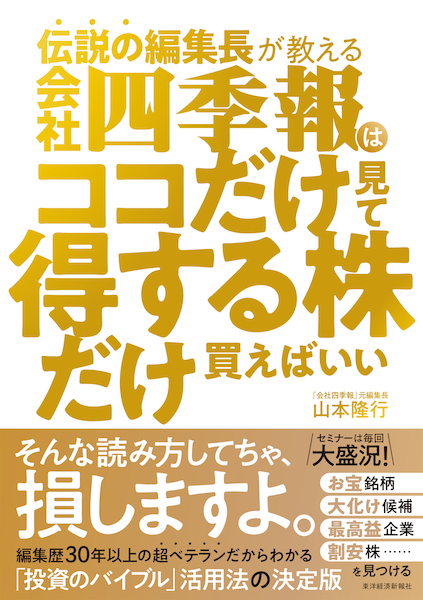

読めばどの株を買えばいいか分かってくる? 『四季報』副読本『伝説の編集長が教える 会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい』

脱・「なんとなく四季報」

「とりあえず、四季報」

……という風潮がある気がするのは、私だけだろうか?

いや、こんなことを言っては毎度しっかり『四季報』最新号を読み込んでいる方に怒られそうではあるが。しかし私が就職活動をしていた時、確実にあったように思う。「とりあえず、四季報」という雰囲気が。

就職活動をする時あるいは株式投資を始める時。または企業や業界について知りたいと思った時そうかもしれない。まず、『四季報』なるものを買って、読め、とどこかから言われるのである。

そうかこういう時『四季報』を買うのか、と頷きながら書店で買って読んでみると――分からないのだ。分からなかったのだ、私は。いまいち何が書いてあるか、よく分からなかった。

もちろん昨今の業界分析などの文章は「へえー」とある程度面白く読めるのだが。しかしそれだけ読みたいなら、他の本でもいい気がした。『四季報』に大量に掲載されている、数字やデータをもっと読み込みたいのに、読み方がよく分からなかった。

就職活動の企業分析には『四季報』を使えと言われても、株式投資を始める時に『四季報』を参考にせよと言われても。どうやって読めばいいんだ、と思っていたのだ。

前置きが長くなったけれど、そんな私にとって「こういう本を読めばよかったのかー!!」と目から鱗が落ちた本が、こちら。

『伝説の編集長が教える 会社四季報はココだけ見て得する株だけ買えばいい』。

著者は『会社四季報』を長年編集執筆してきた元編集長。本書は、『四季報』を作っていたその張本人が「どうすれば『四季報』を活用できるのか」教えてくれている。

つまり、『四季報』と一緒に読むべき副読本――「なんとなく、四季報を眺めてるけど、よく分からない」……そんな状態を脱するのに最適な一冊なのだ。

『四季報』ってぶっちゃけどの号を買えばいいの?

この本の想定読者は、株式投資をしている人。

はっきりと、「『四季報』のどこを読めば、良い投資先が見つかるのか?」を教えてくれている。

たとえば、『四季報』は(その名の通り)年に四回も出ている。もちろん全号買って読めたらそれが一番良いのだが、しかしそこまで情報を追いかける時間のない人も多い。では、どの号を優先して買うべきなのだろうか? ……本書は、その答えを「秋号」だという。

なぜか。秋号=9月発売の号においては、それぞれの会社が第1四半期決算を踏まえて予想の修正を出してくる。だからこそ、「株価に織り込まれていないが、今後良くなる見込みを出している会社」を知ることができるのだ。

そもそも株価というのは、投資家たちによる会社への評価の集合体。

「あっ、もっとこの会社はこれから伸びるな」「今後良くなるだろうな」とたくさんの人が目をつければ、たくさんの人に株が買われ、その結果として株価は上がっていく。

しかし投資で利益を得るためには、まだたくさんの人に目をつけられていない株に投資し、その後で株価に上がってもらう必要がある。つまりは「まだたくさんの人には見つかっていないが、今後上がりそうな株」というものを見つける必要がある。

しかしそんな株、どうやって見つけたらいいのか? ――その時手掛かりになるのが、『四季報』で見ることのできる、会社の業績見通しの予想なのである。

会社は「今年の業績はこういう感じになりそうです」と見立てを出す。そしてその見立てが実際と異なりそうになると、修正を重ねる。が、この業績見立て、かなり会社の特色が出るらしい。たくさん上方修正=もっと良い業績になりそうです! という修正をする会社もあれば、たくさん下方修正=もっと悪い業績になりそうです……という修正をする会社もある(実際、本書の著者も「希望的観測に近い数字を出す会社もあれば、保守的で堅い数字しか出さない会社もある」と述べている)。

そして『四季報』側もまた、業績見通しの予想を立てる。『四季報』記者たちが、「今年のこの会社はどのような業績になりそうか?」という予想を修正しつつ立てた結果が、毎号の『四季報』には掲載されている。

そう、勘のいい方は気づくだろう。――『四季報』秋号には、会社側は慎重な予想を立てているが、『四季報』記者側だけが「もっと良くなりそうですよ!」という予想を立てる会社、というものが存在するのだ。

『四季報』秋号が出る頃、会社側はまだ1年の1/4が終わっただけだから慎重な予想。でも、『四季報』記者は、会社の性格や今年のデータなどを見たうえで、今後良くなりそうな会社が分かってくる時期。つまりこれが「秋号が最も株の買い時の会社が分かる仕組み」というわけだ。

もちろん『四季報』は毎号読むのが良いことに変わりはないだろう。が、こんなふうに『四季報』の手近な読み方を教えてくれるのも、本書の良い点だ。

株を始める前に読むべき副読本

こんなふうに『四季報』の読み方が本書には丁寧に綴られている。「チャートってどう読むの?」「そもそもざっと見て分かる良い銘柄ってある?」など、素朴な疑問にも答えてくれているところも魅力的だ。

株のことを知ろうとしたら、企業のことを知らなくてはいけない。だが、企業のことを知る手段というのは、たくさんありすぎて、よく分からなくなってくる。――そんなときに役立つのが『四季報』という名のデータ集なのだ。

データというのは、読み方を知らなくては、ただの数字の羅列になってしまう。だからこそ本書のような解説本を読んで、データの読み解き方を理解するのが重要なのだろう。

「とりあえず四季報の前に、本書」という気軽な感覚で、投資先を選びたい時、手に取ってみてはどうだろう。

<あわせて読みたい!>

【絵でわかる】「会社四季報」活用8つのポイント