新しいNISAでさらに注目「高配当株」選びのポイント

提供元:野村證券(FINTOS!編集部)

新しいNISA(少額投資非課税制度)がスタートし、注目される株式の「配当金」、そして企業の配当性向と配当利回りの高い銘柄の選び方について、日本株専門の投資情報部ストラテジスト・大坂隼矢に聞きました。

「配当利回りがいい銘柄=優良銘柄」は本当?

――新しいNISAもスタートし、株式の「配当金」はますます注目されていますね。ちなみに、企業は配当金の額をどうやって決めているのでしょう?

配当金は通常、企業がその期に稼いだ利益から税金を差し引いた「当期純利益」から支払われます。そのため、業績が悪化した際には、配当が減らされる「減配」や配当が無くなる「無配」のリスクがあります。また、当期純利益のうち、どれだけ配当として株主に配分するかを指す「配当性向」によっても配当金は増減します。

日本たばこ産業(JT、2914)は2023年12月期~2025年12月期の3カ年を対象とした中期経営計画の中で、(連結)配当性向を「75%(±5%)を目安にする」と明示しました。

2023年12月期は1株当たりの年間配当金が194円で、配当性向は71.4%でした。2024年12月期の当期利益について会社は減益見通しを示していますが、配当計画は2023年12月期と同じ194円としており、配当性向は75.7%に上昇する見込みです。いずれも中期経営計画で示した配当性向の目安の範囲内に収まっています。

JTの2024年12月期の配当金は、業績などによって変動する可能性があります。ただし、会社が配当性向の目標水準をしっかりと提示していることは、投資家にとって、投資をする際の一つの検討材料になると評価できます。ただ、企業が配当性向の目安を示していても、業績が落ち込めば配当金が減ってしまう可能性はあります。

――数年前、海運各社の配当利回りがものすごく高まった時期があったように記憶していますが、やはり利益が上がったからなのでしょうか

そうですね。日本郵船(9101)、商船三井(9104)、川崎汽船(9107)の海運大手3社は、3社のコンテナ船事業をスピンアウトさせ設立したオーシャン・ネットワーク・エクスプレス(ONE)が軌道に乗ったことに加え、コロナ禍からの需要回復によるコンテナ運賃の急騰もあり、利益を大きく伸長させました。

結果として、日本郵船と商船三井は、配当性向を大幅に引き上げることなく、配当金が従来の10倍以上にまで膨れ上がりました。2021年3月期まで5期連続で無配だった川崎汽船も復配し、高水準な配当を実現しました。海運3社の配当利回りは一時、10%を超える水準まで上昇しました。

現在の配当利回りは、コンテナ運賃の鎮静化や株価の上昇に伴って低下していますが、依然として3%を超える水準で推移しています。

――そもそもの話になってしまうのですが、配当利回りが高い銘柄を選べばいいということでしょうか?

いいえ。「配当利回りが高い」ことだけを理由に株式を選ぶべきではないと思います。配当利回りは「1株当たり配当金÷株価」です。つまり、何らかの要因で株価が下落し、分母が小さくなっていれば必然的に配当利回りは上昇します。

言うまでもありませんが、株価が下がっているということは、市場に参加している投資家が企業の業績や経営に対して疑問を持っている、といえます。

また、創業50周年や100周年を記念して増配している企業もあり、配当利回りが「高すぎる」銘柄は、それが一過性のものではないかについてもしっかり確認してください。

| 配当利回りは高ければ高いほどいい? 答え→NO |

| 配当性向は高ければ高い方がいい? 答え→NO |

――安定的に配当を得られる銘柄を探す時に調べておくべきことはありますか。

株主還元に対する会社の方針は重要だと思います。例えば、投資の神様と称されるウォーレン・バフェット氏が投資をしたことで注目された日本の総合商社は、積極的な株主還元策を講じています。

配当政策では、中期経営計画期間中の下限配当を設定する企業や、伊藤忠商事(8001)や三菱商事(8058)のように、減配をせず配当の維持、または増配を続ける「累進配当」の方針を掲げる企業もあります。

総合商社の業績は資源価格などの商品市況に大きく左右されるため、業績のぶれ幅が大きい点には注意が必要です。ただ、累進配当などの方針を示していることは、中期的な利益計画の達成について、経営陣が自信を持っていることの表れとも考えられます。これも総合商社株の魅力といえるのではないでしょうか。

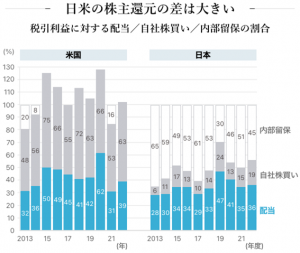

なお、野村證券の調査では、2022年度の日本企業の配当性向は平均約36%でした。自社の株を市場から買い上げ、消却することにより1株当たりの価値を上げる「自社株買い」を含めた「総還元性向」は約55%でした。一方、米国の配当性向は概ね約4割、総還元性向は100%前後に及んでいます。米国の企業に比べると、日本の企業は遅れているとも言えそうです。

もちろん配当の原資となる利益成長も重要です。月並みではありますが、配当利回りの高い銘柄から、業績がしっかりとしていて、増配あるいは高水準な配当金を維持できる銘柄を選ぶことが大切だと思います。

(出所)野村證券市場戦略リサーチ部などより野村證券投資情報部作成

――といっても、企業の方針まで調べるのは大変です…配当利回りの高い株式を買い付ける時にまず見ておくべき指標は何でしょうか?

仮に利益が赤字に転落しても、過去に稼いだ利益の積み上げである「利益剰余金」から配当金を支払うことは可能です。利益剰余金は一般的には「内部留保」とも呼ばれますが、自己資本に含まれる利益剰余金などが多い企業であれば、継続的な株主還元が可能と言えるかもしれません。

| 高配当株選びの際見ておくべき指標は 自己資本比率 |

企業の方針や財務状況をくまなく確認することができればよいのですが、難しいという人はまず、決算短信などに書かれている「自己資本比率」を見るとよいでしょう。国内の上場企業の平均的な自己資本比率は40%程度です。この数値を超えていればひとまずは安心ですし、大きく超えていれば、多少利益率が悪化しても、資金が潤沢にあるケースが多いので当面は安定して配当を出せるともいえそうです。

(FINTOS! 編集部)

関連リンク