保険料・所得税・住民税…

年金から天引きされる5つのお金、月14万円もらえる場合いくら引かれる?

提供元:Mocha(モカ)

年金は大切な収入源。生活するのに十分な金額ではないかもしれませんが、生涯にわたってもらい続けられる点はありがたいですよね。

そんな年金ですが、給与と同じく税金と社会保険料が差し引かれるって知っていましたか?そのことを知らずにいると、年金をもらいはじめたときに、手取りが少なくてショックを受けてしまうかもしれません。

今回は、東京都世田谷区在住で、年金が月14万円もらえる場合に天引きされる税金・社会保険料の計算を紹介します。

年金からはどんな税金・社会保険料が天引きされる?

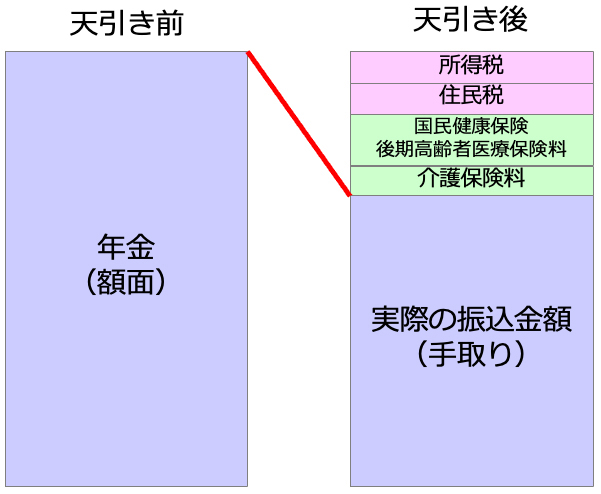

年金から天引きされる税金・社会保険料には、

・国民健康保険料(75歳未満)または後期高齢者医療保険料(75歳以上)

・介護保険料

・所得税

・住民税

があります。

<年金の「額面」と「手取り」のイメージ>

年金の額面から、これらの税金・社会保険料が天引きされた金額が、2か月に1度、2か月分まとめて銀行口座に振り込まれます。

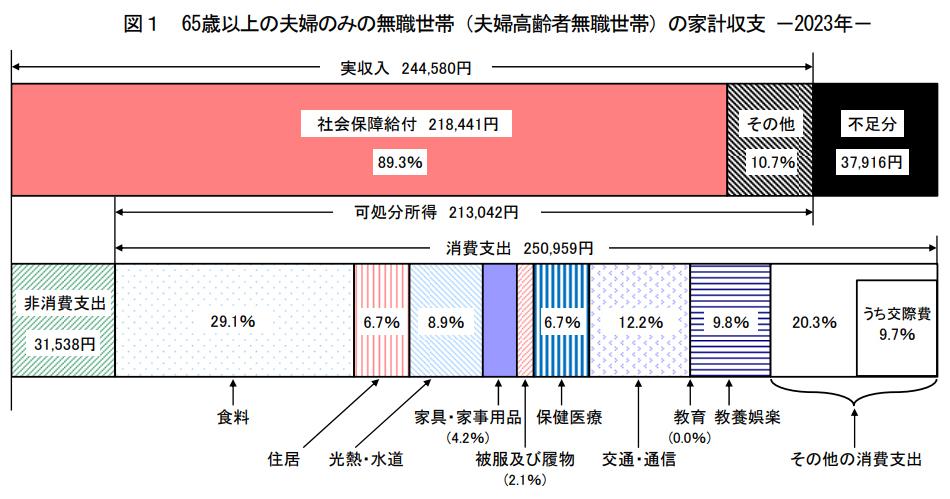

総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)」(2023年)によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の毎月の平均支出28万2497円のうち、3万1538円が税金や社会保険料といった「非消費支出」になっています。

●65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の家計収支

支出に占める税金と社会保険料の割合は、約11.1%に達します。

では、年金が月14万円もらえる場合で、天引きされる税金・社会保険料の金額を確認してみましょう。

年金から天引きされるお金1:国民健康保険料

国民健康保険は75歳未満の、退職者や自営業者などが加入する公的な健康保険で、お住まいの地域の自治体が保険者として運営しています。保険料は市区町村で異なります。国民健康保険では、世帯主だけではなく、妻や子どもも被保険者になるので、それぞれ計算したものを世帯単位で合算し、世帯主が納付します。

世帯主の公的年金の受給額が年額18万円以上で、国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、原則世帯主に支給される公的年金から国民健康保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と国民健康保険料の合算額が、天引きの対象となる年金受給額の2分の1を超えない場合に限ります。

●年金が月14万円の場合、国民健康保険料はいくら引かれる?

国民健康保険料を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。

【条件】

・東京都世田谷区在住、65歳~74歳、扶養親族無し

・年金は年間168万円、公的年金等の雑所得は58万円

・基礎控除額は43万円

・算定基礎額は58万円-43万円=15万円

年金収入は雑所得です。公的年金等をもらった場合、収入金額から公的年金等控除を差し引いて雑所得を計算します。65歳以上で、年金等の収入の合計が168万円の場合、公的年金等控除は110万円です。つまり、年金168万円-公的年金等控除110万円=公的年金等の雑所得58万円となります。

国民健康保険料を算出する際には、雑所得58万円から基礎控除額43万円を引いた15万円を算定基礎額として使用します。

国民健康保険料には、基礎分保険料と支援金分保険料があります。それぞれ、所得に応じて負担する「所得割」と、加入者全員が一律で負担する「均等割」があります。なお、所得割にかける料率(所得割率)は、お住まいの自治体により異なります。

なお、東京都世田谷区の場合、均等割には所得が基準額以下の場合に軽減措置があります。

世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額)が、

・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下:7割軽減

・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下:5割軽減

・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下:2割軽減

となっています。

今回の例では、公的年金等の雑所得が58万円となっているので、5割軽減が該当します。

上の条件で示した東京都世田谷区の例で計算すると、

・基礎分保険料(所得割):15万円×8.69%=1万3035円

・基礎分保険料(均等割):4万9100円×被保険者数1人×50%=2万4550円

・支援金分保険料(所得割):15万円×2.80%=4200円

・支援金分保険料(均等割):1万6500円×被保険者数1人×50%=8250円

国民健康保険料は5万35円となります。

関連リンク

株式会社Money&You

お金の知性が、人生を変える。女性向けマネー&キャリアのコラムサイト