キャッシュレス時代だからこそ教えたい「お金を使うための心構え」

『マインクラフト はじめてのおかねのほん』監修者が伝える「子ども向け金融教育」の意味

政府が主導して進めている金融経済教育。子どものために家庭でも取り入れようと考えてみるものの、まず何から始めたらいいかわからないという人も多いのではないだろうか。

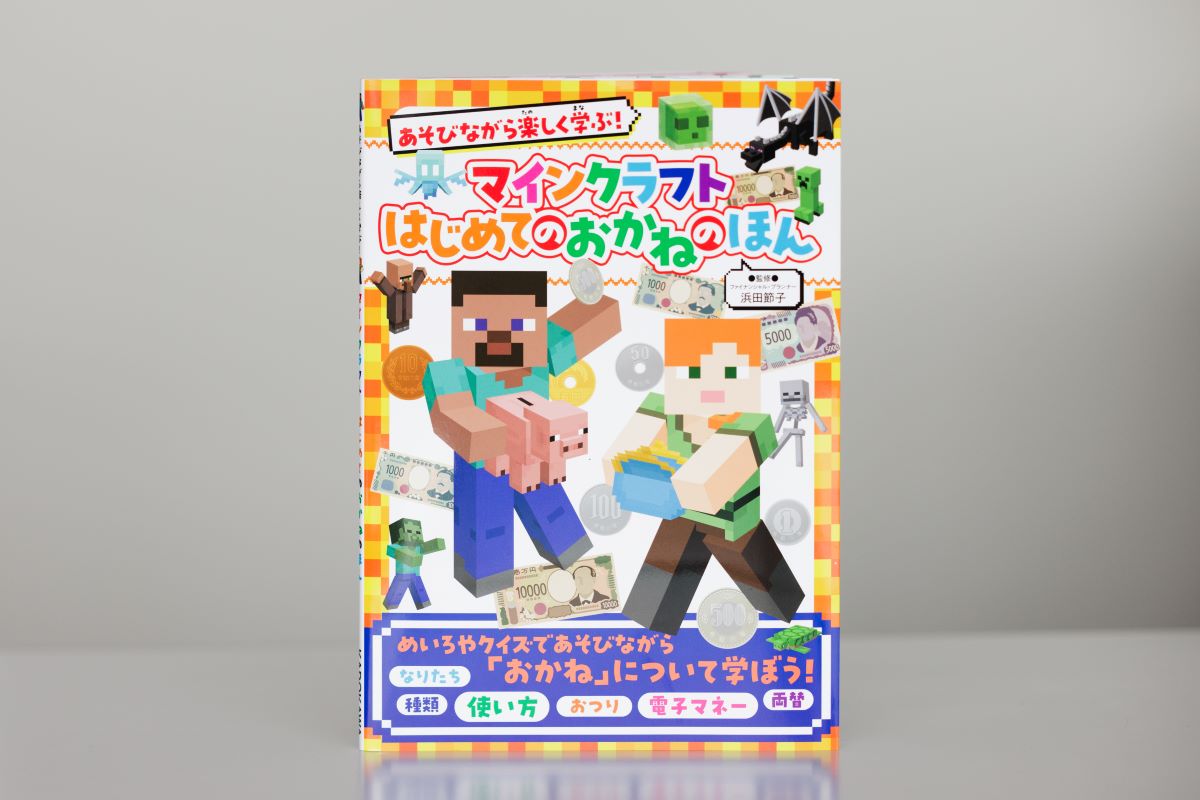

そんなときに役立つのが、お金について学べる本。KADOKAWAからは、世界的な大人気ゲーム「マインクラフト」の世界観のなかでお金に関するルールやお金を使う際の心構えを学ぶことができる『あそびながら楽しく学ぶ! マインクラフト はじめてのおかねのほん』が発売されている。

この書籍の監修を務めたファイナンシャルプランナーの浜田節子さんに、書籍を通じて子どもたちやパパ、ママに伝えたいことを聞いた。

キャッシュレス決済は「魔法の道具」ではない

『あそびながら楽しく学ぶ! マインクラフト はじめてのおかねのほん』の企画は、編集者の姪のひと言がきっかけでスタートしたという。親におもちゃをねだったところ、「いまはお金を持っていないから無理だよ」と諭された姪は「スマホを持っているのを知っているよ」と返したそう。スマートフォン=電子決済は好きなだけ使える魔法の道具と思っているのではないかと危惧した編集者は、お金について学べる書籍の制作に動き出した。

また、2024年7月から新紙幣が発行されることなどを受け、お金に関する書籍が好調だったことから、お金に対する関心の高まりも感じられたため、制作のゴーサインも出たという。

「私は書籍の企画が立ち上げられた際にお声掛けいただき、監修で携わらせていただきました。以前から小学校に赴いてお金の授業を行っているのですが、未就学児や小学校低学年のお子さんだと、クレジットカードやQR決済などのキャッシュレス決済は“いくらでも買い物ができる魔法の道具”と思っている子がすごく多いので、私も編集者さんのお話に共感しました」(浜田さん・以下同)

そのため、『あそびながら楽しく学ぶ! マインクラフト はじめてのおかねのほん』では「みえない おかね」と題し、キャッシュレス決済についても取り上げている。

「キャッシュレス決済のページはお子さんに読んでもらうだけでなく、親御さんも一緒に考えたりサポートしたりしてほしいですね。『“魔法の道具”ではなく、お父さんやお母さんが一生懸命働いて得たお金を使っているから大切に使おうね』と、伝えてあげてほしいと思います。電車通学をしている小学生は交通系ICカードを持っていることも多いので、幼いうちからお金について学ぶ必要性が高まっていると感じています」

子どもと一緒に書籍を読んだという読者から、「(小学校低学年の子どもが)クレジットカードでの支払い、QRコード決済の仕組みを知って実際に僕の口座の引き落としをみて現実を知って驚いていました!」というコメントが届いたそう。

「お子さんに親御さん自身の引き落としの履歴を見せるのは思い切った決断ですが、キャッシュレス決済について知るいい経験になりますし、親御さんもお金の使い方を振り返るきっかけになったのではないかと思います。引き落とし履歴を見せるまではいかなくても、残高が減っている様子を見せるといったことはできそうですよね」

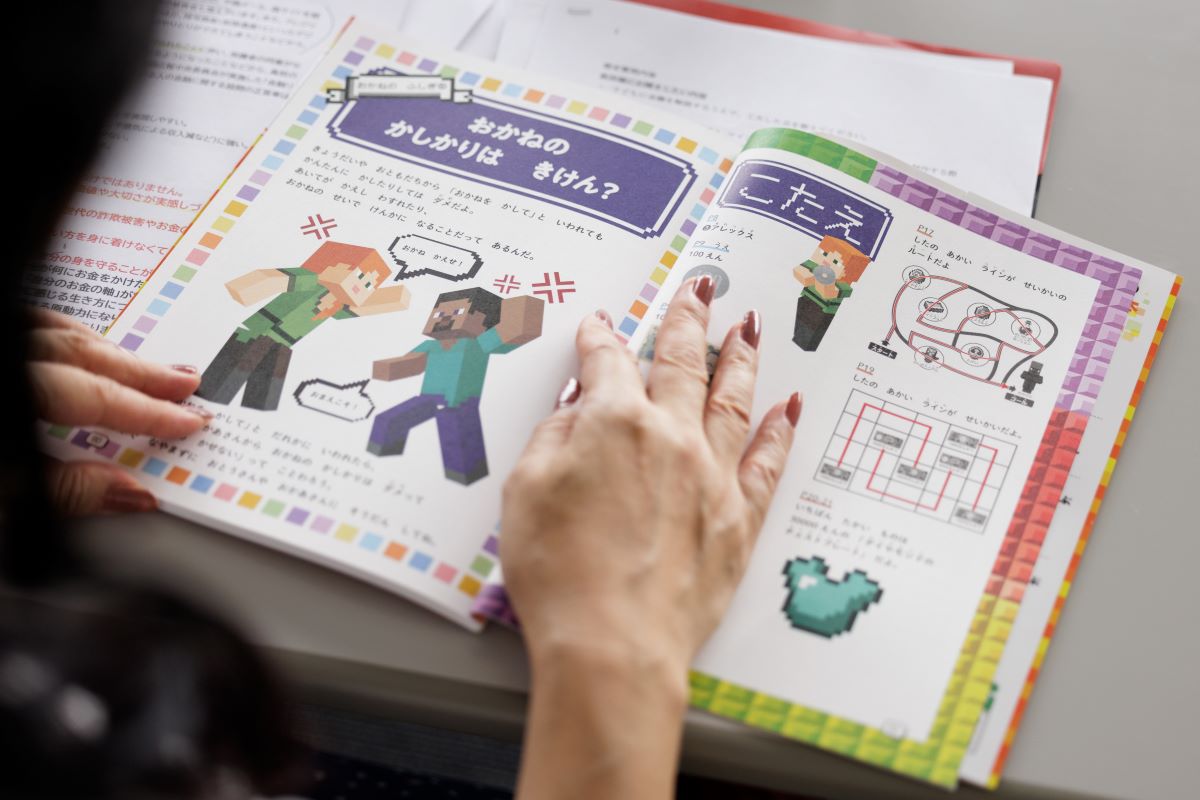

「お金の貸し借りはしない」という教えの大切さ

『あそびながら楽しく学ぶ! マインクラフト はじめてのおかねのほん』は、お金の種類や数え方だけでなく、お金の歴史や使う際の心構えも学べるところが特徴的。キャッシュレス決済の解説もその一環だ。

「お金を使うときの心構えの部分は、基本であり出発点だと考えています。『無駄遣いはしない』『お金の貸し借りはしない』など、きっと親世代の方々も周囲の大人から教えられたであろう“金銭教育”の部分です。『おかねは どうすれば もらえるの?』というページでは、仕事についても触れています。書籍のなかでは仕事をすることでお金がもらえると解説していますが、ご家庭では『仕事=人に喜ばれること』という点も教えてあげてほしいですね」

お金の貸し借りに関するコラムは、浜田さんが強く伝えたい部分でもあるという。

「近年は、幼いうちからカードゲームやオンラインゲームに触れる子が増え、お金が絡んだトラブルに巻き込まれやすくなっています。子ども同士のお金の貸し借りで、被害者が出ているケースもあります。親しい関係でもお金の貸し借りをしてはいけないことや、仮に貸し借りしてしまった際は1人で抱え込まずに親に相談することを、お子さんに伝えられるといいでしょう」

「おかねの かちを しろう」をテーマに、買い物の仕方を解説しているページもある。ここは編集者が苦労した部分だという。なぜなら、「マインクラフト」のなかでは物々交換が主流で、貨幣の概念は一般的に存在しないからだ。

「編集者の方々も『マインクラフト』の世界観にいかにしてお金を取り入れていくか、悩まれたと伺っています。ただ、『マインクラフト』に触れているお子さんたちは金銭の前身である物々交換を経験しているので、お金で買い物をすることも理解しやすいと考えました。また、本書に登場するスティーブとアレックスもお金に触れるのは初めてなので、未就学児~小学校低学年の読者と同じ視点で学んでいく構成にできたところもよかったと感じています」

安心な生活のカギは「親子のコミュニケーション」

浜田さんは、「今回の書籍を通じて、金融リテラシーを楽しく身に付けてほしい」と話す。

「私が伝えたいのは、自分の身を守って幸せな人生を送る術として、金融リテラシーはとても重要だということです。“金銭教育”に加えて、お金の仕組みや貯め方・増やし方を学ぶ“金融教育”は今後ますます必要なものになっていくと考えています。幼い間に学んだことは印象深く覚えているものなので、まずは『マインクラフト』を入り口に書籍を手に取ってみてほしいですね」

そして、ただ書籍を子どもに読ませるだけでなく、パパやママも一緒に読みながらコミュニケーションを取ってほしいとのこと。

「キャッシュレス決済が普及し、お金の価値や大切さを実感しづらくなってきている時代だからこそ、親子で話す機会をつくっていただけるとうれしいなと思います。お子さんが疑問に感じたところを聞いたり親の考えを話したりすることで、より深い学びにつながりますし、親子のコミュニケーションも増えて家庭内の風通しがよくなります。お金に関する悩みは人に話しづらいものですが、日頃から会話の多い親子関係を築いていれば、相談しやすくなります。親もお子さんの顔色の変化などに気付きやすくなるので、トラブルがあったとしても早めに対処できるでしょう」

浜田さん自身も、娘さんが小学生の頃からお金の話に触れ、コミュニケーションも積極的に取ってきたそう。

「娘が幼い頃から、貯金箱を『貯める用(貯金)』『使う用』『寄付用』『投資用(留学などの自己投資を含む)』に分けて管理させるようにしました。なんとなく貯めて使うのではなく、目的化させることで、彼女なりに考えながら管理するようになっていきました。必要なお金や目標のためのお金を差し引き、余ったお金で欲しいものを買うというお金の使い方や貯蓄に対する考え方は、社会人になってからもお金との上手な付き合い方につながると考えています」

早いうちからお金の価値について伝えることで、大人になってからのお金の使い方も変わるだろう。子どもが好きな「マインクラフト」を楽しみながら、お金について話す場をつくってみよう。

(取材・文/有竹亮介 撮影/山本倫子)