資産形成の選択肢として着実に浸透しつつあるETF

2024年7月、ETF受益者が170万人を突破!~ETF受益者調査とは何かをわかりやすく解説~

- TAGS.

2024年11月27日、東京証券取引所は2024年版のETF受益者情報調査結果を公表しました。これによると、ETF(上場投資信託)・ETN(上場投資証券)の受益者(投資家)が初めて170万人を突破しました。何やらすごそうですが、そもそも受益者調査って何?どんなことがわかるの?今年の注目ポイントは?等々、簡単にご紹介します!

そもそもETF受益者情報調査とは?

ETF 受益者情報調査(以下、「本調査」)は、ETF・ETNの保有状況を明らかにするために全国の証券取引所が共同で実施・公表しているものです。「受益者」という言葉になじみがない方も多いと思うのですが、細かい話をすると、ETFやETNの法律上の位置づけが「受益証券」のため、それら受益証券を持っている人を「受益者」と呼んでいます。投資家、保有者と意味合いは同じです。

本調査は2012年7月から毎年公表しており、今年の調査対象は、2024年7月末時点で全国の取引所に上場しているETF及びETN 324銘柄。近年、ETFの新規上場が相次いでおり、今回の調査から2023年9月に取引が開始されたアクティブ運用型ETF(連動対象となる指標が存在しないETF)も対象となりました。なんと調査対象銘柄が300銘柄を超えたのも今回が初めてです。調査には一部対象外の銘柄(外国籍ETF等)があるため、気になる方は本調査の末尾に記載されている調査要綱をご覧ください。

受益者の集計ですが、各銘柄の受益者数を単純に合算した「延べ人数」であり、いわゆる「名寄せ」が行われていないため、こちらも注意が必要です。例えば、Aさんが一人でETFを10銘柄持っていた場合、本調査では受益者が10人とカウントされることになります。

調査でどんなことがわかるの?

主に所有者の属性別に、様々な角度から調査を行っています。属性は大きく分けて(1)政府・地方公共団体、(2)金融機関、(3)証券会社、(4)事業法人等、(5)外国法人等、(6)個人・その他の6種類。金融機関のなかに都銀・地銀、信託銀行、保険会社等々、さらに細かいカテゴリーに分かれています。

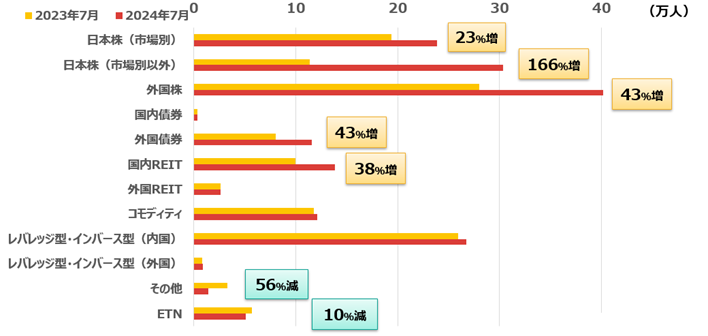

調査結果で特に面白いのは、カテゴリー別の受益者数です。日本株(市場別)、日本株(市場別以外)、外国株、国内債券、外国債券、国内REIT(不動産投資信託)、外国REIT、コモディティ、レバレッジ・インバース型(内国)、レバレッジ・インバース型(外国)、その他、ETNと、ざっくりとした連動対象のカテゴリー別の受益者数や受益権口数、純資産総額が公表されており、昨年との比較も出ていますので、どのカテゴリーで増えたのか、あるいは減ったのかが一目瞭然です。

なお、今回調査から全体のカテゴリー数が10から12へと変更となり、「日本株」カテゴリーが「市場別」と「市場別以外」に区分され、「REIT」も「国内」と「外国」に区分けされました。「日本株(市場別)」は、例えばTOPIX(東証株価指数)や日経平均株価(日経225)など日本の代表的な株価指数に連動するETFのこと。「日本株(市場別以外)」は規模別やテーマ別のETFなどが対象となります。

ちなみに、REITというのは、REITそのものではなく、REIT関連指数に連動するETFのこと。コモディティは原油や金などの商品関連指数に連動するETFのことです。

調査はPDF 20ページ以上のボリュームで、少々とっつきにくいですが、最初の1,2ページに調査結果の概要が記載されていますので、そちらを読むだけでもおおよその傾向がわかります。

今年の注目ポイントは?

編集部の私見ですが、受益者数が170万人、特に個人受益者が168万人を突破した点は注目に値します。

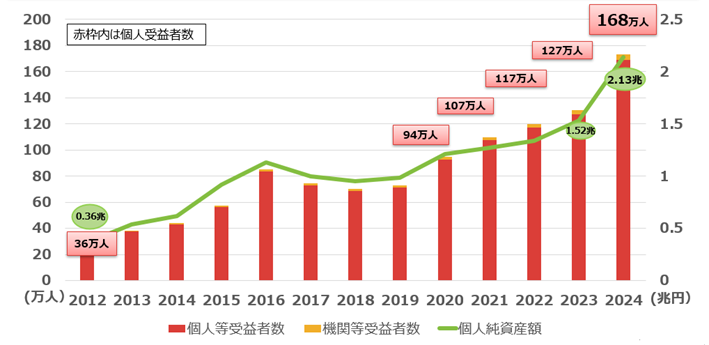

ETF受益者数推移、個人の純資産総額推移

ETF受益者の97%以上は個人ですが、2016年の個人受益者数83.6万人をピークにしばらく減少・停滞気味でした。受益者数は、様々な要因で増減するため、単年度ごとに一喜一憂するのではなく、長い目で見て増加していくことが望ましいと捉えていますが、2020年に4年ぶりに過去最高を更新したのを皮切りに、2021年には個人だけで受益者数107万人と100万の大台を初めて突破、以降順調に受益者を増やし、今年は個人法人の合計で173万人、個人受益者数だけをみても168万人と、5年連続で過去最高を更新しています。

では、どんなカテゴリーで受益者数が伸びたのか、詳しく見てみましょう。

カテゴリー別の個人受益者数2023-2024比較

ここ数年、トップを走る「外国株」カテゴリーですが、従来、日本のETFで圧倒的に受益者が多いのは、主力商品である「日本株」と、「レバレッジ・インバース型(内国)」でした。(なお、前述のとおり今回調査から「日本株」は「市場別」と「市場別以外」に区分けされています。)

「レバレッジ・インバース型(内国)」商品の受益者数は26万人と、全体カテゴリーの中では引き続き多いものの、昨年から受益者はほとんど伸びていません。一方、昨年カテゴリー1位だった「外国株」は前年比43%増の40万人と、今年も大きく伸ばしています。特筆すべきは「日本株(市場別以外)」カテゴリーの受益者で、なんと前年比166%増の30万人となり、全カテゴリーで「外国株」に次ぐ2位になりました。昨年のカテゴリー順位は「コモディティ」に次ぐ5位だったことを鑑みると、大躍進と言えそうです。

2020年・2021年の調査では個人の受益者数がカテゴリー1位だった「レバレッジ・インバース型(内国)」ETF。レバレッジ・インバース型ETFは、その商品特性から長期投資には向いていないため、数年前はETF投資家=投資上級者のイメージが少なからずありました。そんななか2021年には、従来「コモディティ」よりも受益者数が少なかった「外国株」がカテゴリー2位に上り詰め、以降順調に受益者数を伸ばし、2023年調査からは堂々のカテゴリー1位をキープしています。

実は今回300以上ある調査対象銘柄のうち、「レバレッジ・インバース型(内国)」は24銘柄ですが、「日本株(市場別以外)」は75銘柄、「外国株」は64銘柄もあります。今回、受益者が前年比43%伸びた「外国債券」は、調査対象銘柄が21銘柄も増え、合計50銘柄となりました。レバレッジ・インバース型だけでなく、それ以外のETFについてもジワジワと認知が拡大し、個人投資家の方々に選んでいただけているようです。

日本のETF全体の純資産総額については、なんと前年比15兆4,780億円(21.3%)増加の88兆3,035億円となり、調査開始以来、15回連続で最高を更新し続けている状況となっています。銘柄の新規上場もここ最近活発になっており、日本の個人投資家の間で着実に広がりを見せつつあるETF。今回調査で大躍進を見せた日本株(市場別以外)、規則改正により2023年9月から新しく登場したアクティブETFや、NISAの成長投資枠対象のETF・ETNなど、是非チェックしてお気に入りのETFを見つけてみてくださいね。

また、その際は、ETF・ETN銘柄検索もご利用ください!

(東証マネ部!編集部)

<あわせて読みたい!>

2023年9月から売買開始!「アクティブETF」って何?