経済学者が説く「いまこそ向き合うべき“共感経済”」後編

個人の投資・労働・消費が「共感経済」を生み出すきっかけになる

人口増大や気候変動などの問題が生じ、SDGsをはじめとした持続可能な社会を目指す活動が世界的に進められている。そのなかでキーワードとなり得るのが「共感経済」だ。

前編では、大阪大学社会ソリューションイニシアティブの堂目卓生教授に「共感経済」の起源や意義について聞いた。後編となる今回は、現代社会に求められていること、そして一人ひとりができることを伺う。

「助けるいのち」と「助けを必要とするいのち」の関係

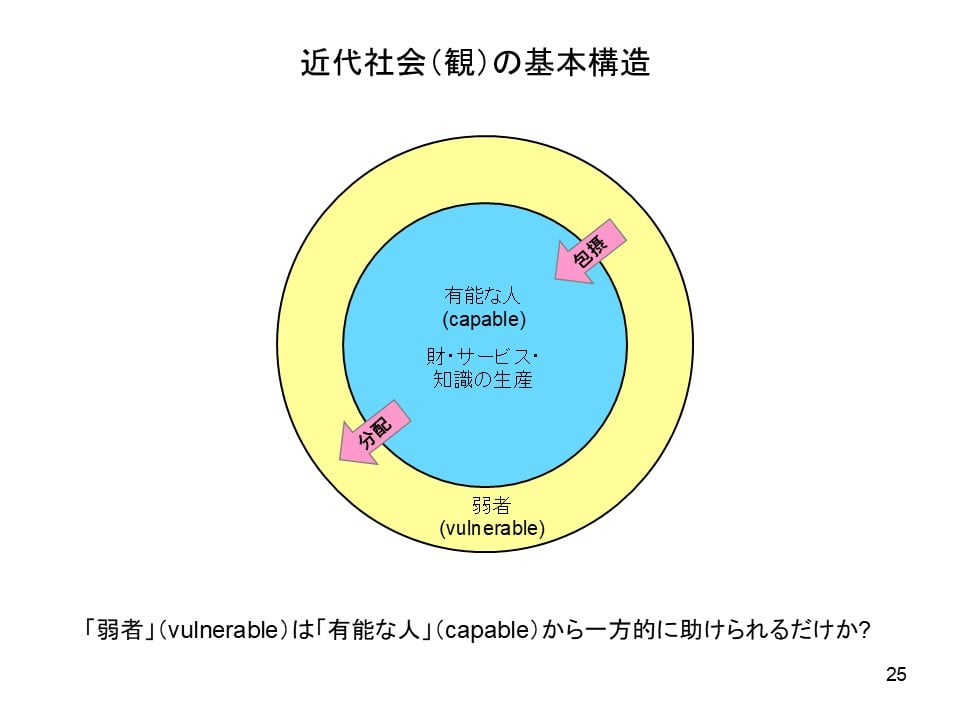

「近代は、『有能な人(資本を有する人や健康で働ける人)』が生産する財やサービス、知識を、子どもや高齢者、障害者、外国人などの『弱者』に分配するような社会構造が構築されています。そして、最近耳にする機会が増えた『インクルージョン(包摂)』は、弱者が有能な人に近付く、あるいは有能な人の仲間入りをするという形で使われることが多いように感じます」(堂目教授・以下同)

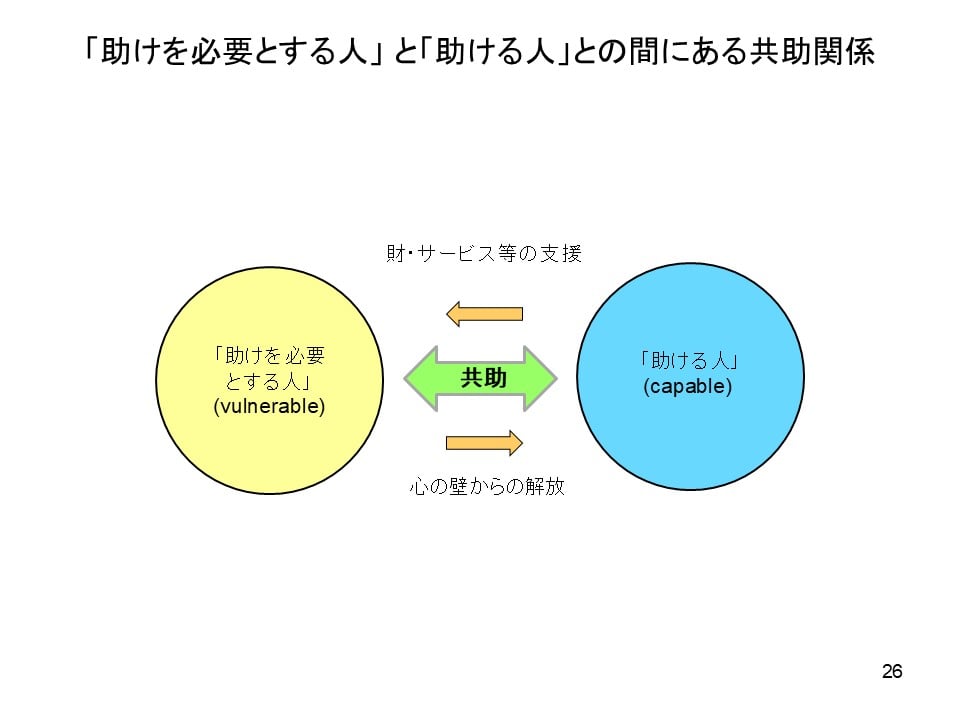

「助けを必要とする人」と「助ける人」は互いに与え合い、助け合う関係にある。

現代社会や経済と向き合うなかで、堂目教授のなかに「本当に弱者は一方的に助けられるだけの存在なのだろうか」という問いが浮かんだそう。

「さまざまな社会課題の現場に赴き、そこにいる人たちと触れ合ってみると、もっと適切な表現があると感じました。『弱者』ではなく『助けを必要とする人』、『有能な人』ではなく『助ける人(助ける手段を持っている人)』ではないかと。また、『助ける人』が一方的に与える関係ではなく、『助けを必要とする人』から与えられるものもあると気付いたのです」

堂目教授が出会った人のなかには、阪神淡路大震災で家や家族を失った人がいた。「助けようと思えば助けられた」というトラウマを抱えたその人は、東日本大震災の被災地にボランティアとして駆け付けた。自分と同じように家や家族を失った人をサポートすることで、「ようやく人助けができた」と話していたという。

「この方のエピソードは、共感に基づいた助け合いです。相手の痛みがわかるからこそ、自身の利益とは関係なく助け合うことができる。トラウマや悩みなどの心の壁からの解放といえるかもしれません。これからの時代は一方的に助けるのではなく、『助けを必要とする人』と『助ける人』の共助の関係が重要になると考えています」

「助けを必要とする人」と「助ける人」は互いに与え合い、助け合う関係にある。

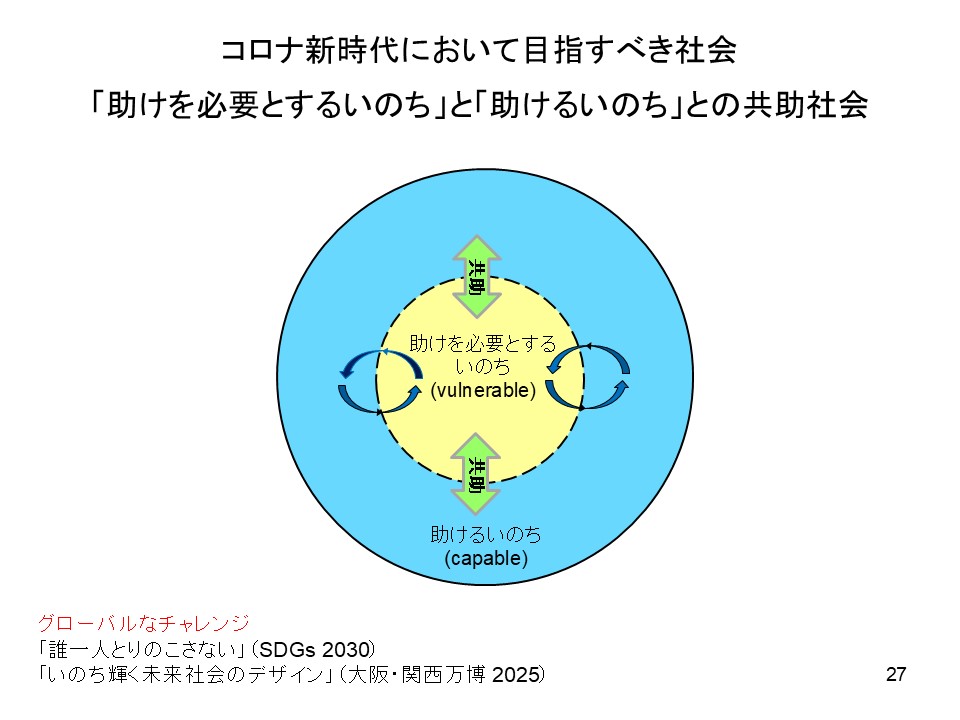

堂目教授は「『インクルージョン』の形も変わっていくだろう」と話す。

「『助ける人』が真ん中に陣取って『私たちみたいになりなさい』と言うのではなく、自ら周辺に退いて『助けを必要とする人』に共感し、包摂される側にならなくてはなりません。これは人と人の関係だけではなく、人以外の生き物や自然との関係も同様であり、『助けるいのち』と『助けを必要とするいのち』の関係として捉えていきたいと思っています」

これからは「助けるいのち」が「助けを必要とするいのち」に共感し、寄り添う関係が求められる。

度重なる震災や洪水、コロナ禍などを経て、「助けるいのち」と「助けを必要とするいのち」が逆転することがあると実感している人もいるだろう。

「体が動き資本にも余裕があり、寄付やボランティアをしようと思っていた人が、災害や病気によって、突然助けを必要とする側になる可能性があります。逆に先ほどのエピソードのように、助けられた人が助ける側に回ることもある。そう考えると、私たちは共助の関係のなかで生かされていることがわかります。このことに気付き、互いに分かち合いながらつながることで、フェアで豊かな社会が実現するのではないでしょうか」