経済学者が説く「いまこそ向き合うべき“共感経済”」後編

個人の投資・労働・消費が「共感経済」を生み出すきっかけになる

「共感経済」のキーパーソンは「投資家・労働者・消費者」

共助社会を形成するには、一人ひとりがどのような行動を取っていくといいのだろうか。

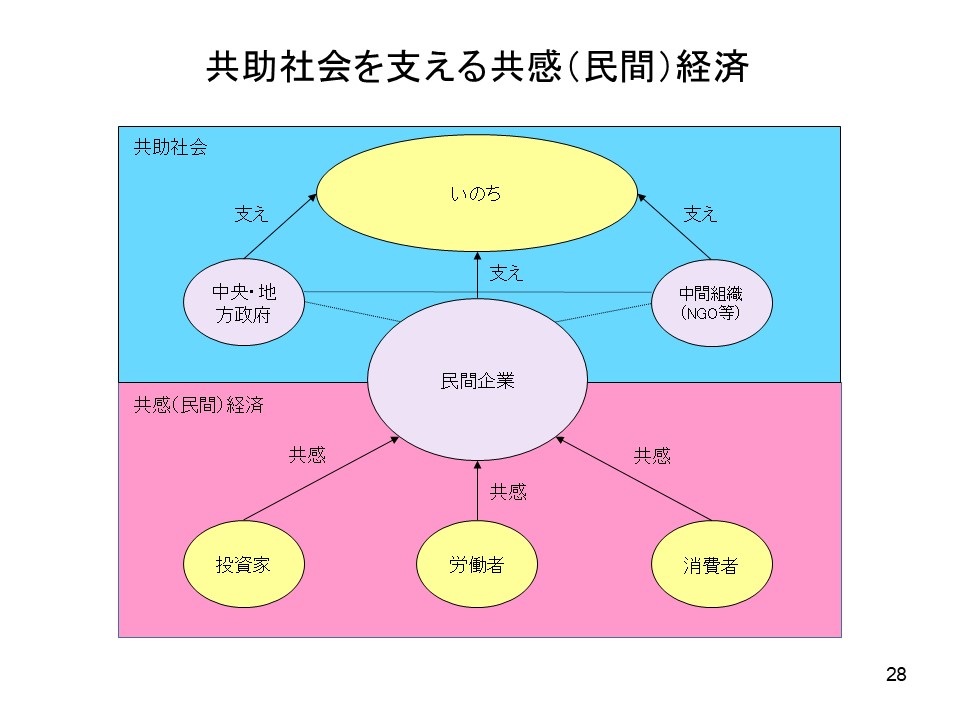

「そこで重要になるのが『共感経済』です。現代社会において『助けを必要とするいのち』を助けることができるのは、『中央・地方政府』『民間企業』『中間組織(NGO・NPOなど)』の3つだと考えています。特に民間企業は商品やサービスを生産し、いのちを直接的に支えることができる組織です」

「助けを必要とするいのち」を支える社会構造。

ただし、企業が商品を生産するには、投資家や労働者、消費者による支えが欠かせない。

「投資家、労働者、消費者がいかに企業に対して共感を抱くかが、これからの社会のカギになるといえます。企業は投資家が提供する資本で運営しますが、投資家は何を基準に投資判断を行うのでしょうか。ROE(自己資本利益率)ももちろん重要な指標ではありますが、それに加えていのちをどれだけ大切にしているかという視点も入るのが『共感経済』です。労働者や顧客に対して誠実なサポートを行っていたり、生産の過程で児童労働や環境破壊に加担していないということが見えてきたりすると、その企業の姿勢に共感して投資するという行動につながるでしょう。これは『ESG投資』と呼ばれていることです」

労働者や消費者の視点も同様だといえる。労働者でいえば初任給や福利厚生、消費者であれば商品の価格や品質に加え、社員や取引先に誠実に対応している企業やプラスチックの削減に尽力している企業などに共感し、「この企業で働きたい」「この企業の商品を買いたい」と感じるエシカル就活や倫理的消費こそ、「共感経済」なのだ。

「『共感経済』において、企業はコンプライアンスを意識するだけでなく、いのちを支えるという視点を持ってアクションを起こし、その結果を公にしていくことが求められます。その取り組みに共感した投資家、労働者、消費者が一票を投じるような形で投資や就職、購入という行動を行い、『助けを必要とするいのち』を支える企業の活動が継続できるようになるというわけです。企業のアクションの見える化が重要になるので、大阪大学に設けたシンクタンク『社会ソリューションイニシアティブ』でも統一の指標などを開発しています」

中央・地方政府や中間組織も民間企業と同様の構図で、「共感経済」が機能するという。中央・地方政府は税金をもとにパブリックサービスを提供し、いのちを支えているため、納税者が投資家や労働者と同じ立場になる。中間組織はボランティアなどでいのちを支えているが、市民の参加や寄付があってこそ活動が成り立つ。つまり、納税者や市民が、中央・地方政府や中間組織の活動をチェックし、応援することも重要となる。

「もうひとつ押さえておきたいのは、投資家・労働者・消費者・納税者・市民の全員が『助けを必要とするいのち』でもあるということです。共感経済によって支えられる共助社会が、結局はいのちがいのちを支える自助システムであることがわかると、あらゆることが他人事ではなく、自分たちのいのちは自分たちで支えていくものだという意識が芽生えていくでしょう。そうなると、より一層共感が生まれやすくなると思います」

ボトムアップで少しずつ生じる「社会変革」

堂目教授は最後に「社会変革は、個々人の心の持ちようによって実現するもの」と、教えてくれた。

「社会変革はトップダウンで起こるものではなく、ボトムアップ的に少しずつ積み上げて起こるものです。ここ数年で、自分がいつ『助けを必要とするいのち』になるかわからないと実感している方はたくさんいると思います。そんないまこそ、改めて企業や自治体の活動を見返して、『共感する企業の商品を購入しよう』『共感する自治体を応援しよう』というアクションを起こしてみてほしいですね」

「共感経済」の考え方は、「三方よし」の文化が根付く日本では馴染みやすいものかもしれない。

「『三方よし』とは、売り手・買い手・世間の三者が満足できる事業を指し、本来『世間』には自然も含んでいます。日本の商いの伝統『三方よし』に立ち返り、投資市場で評価されなかったらダメという状況を見直すときかもしれません。選択の自由が保証された社会だからこそ、選択する責任も意識して、行動を起こしてみてほしいと思います」

投資家として、労働者として、消費者として「共感」を意識すると、いままでと違う選択肢が見えてくるだろう。そこで行動を変えてみることが、未来を変える一歩になるかもしれない。

(取材・文/有竹亮介)