小学校低学年から「お金を3つに分ける意味」を学ぶ

日本とは何が違う? 金融コンサルタントが経験した「欧米式お金教育」

2020年から2022年にかけての学習指導要領の改訂で、小学校・中学校・高校での金融経済教育が拡充されたことをきっかけに、「子どもが小さいうちからお金について教えたほうがいい?」と感じている人は多いのではないだろうか。

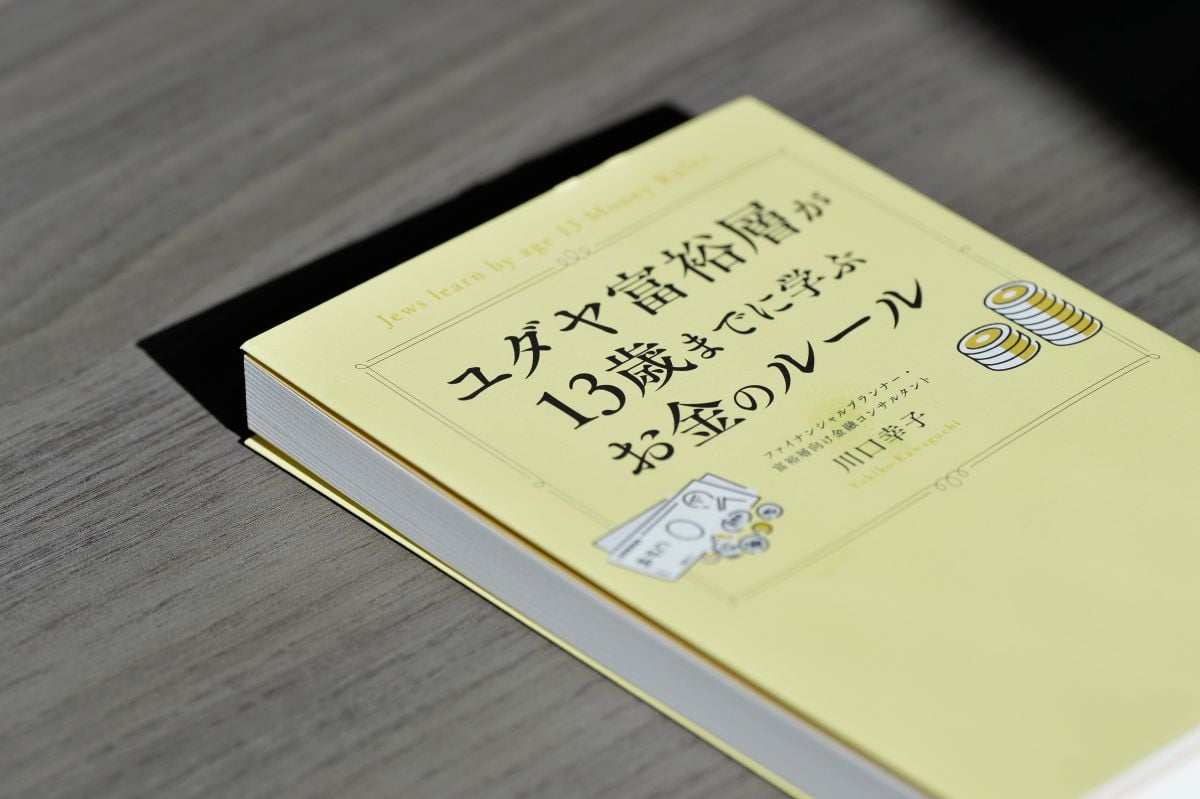

「海外では、日本よりも金融経済教育が進んでいる」という話を耳にするが、実際はどうなのだろうか。3歳から9歳までアメリカやイギリスで過ごした経験を持つファイナンシャルプランナー・金融コンサルタントの川口幸子さんに、欧米式金融経済教育の実情を聞いた。

将来を想像すると「お金」が見えてくる

川口さんは幼い頃、アメリカと日本を行き来していた祖父母に預けられていたそう。3歳から9歳にかけてアメリカのニューヨークやサンディエゴ、イギリスのロンドンなどで過ごし、祖父母の友人の資産家に囲まれて育ったという。

「当時は、家庭でも学校でも“お金”というキーワードを中心とした教育を受けていました。周りの大人がお金に関する考え方や使い方、分け方のルールを教えてくれたんです。特にユダヤ系の方々は『知識を授けるのが一番の愛情』と考える方が多く、たくさんのことを教わりました」(川口さん・以下同)

ユダヤ系の人々は2000年もの間、自国を持つことができず、迫害されてきた民族。その歴史があるため、生き延びるためのお金の大切さを身をもって理解し、稼ぎ方や増やし方を次の世代に伝えることが愛情とされているそう。

「ユダヤの方々は、『生きていくうえでお金は必要だが、稼ぐ力や増やす力があれば、自らお金をコントロールできる』ということを教えてくれました。学校でも、ユダヤ系の先生は幼い頃からお金の教育を受けているので、テキストがなくても大事なことを伝えられるんです。幼いながらに、大切なことを教わっている感覚がありましたね」

欧米の学校では、ゲームをしながらお金についてディスカッションする授業もあったとのこと。

「子どもながらにお金について考えて、これから歩みたい人生や社会に出てからの働き方、起業などの目標を発表する場もありました。将来を想像すると、どの道に進むにしてもお金が関係することがわかるんですよね。例えば、アスリートになることが目標だとしたら、器具やユニフォームを買うお金に大会に出る費用もかかるでしょう。夢の実現のために必要なお金が見えるので、そのためにどう備えるか、考えられるのです」

大学生になると、空き時間に友人同士で投資に関するセッションが行われるのも珍しいことではないそう。「私はこういう投資をしてる」「僕はこの投資をしようと思ってる」と1人が話し始めると、「私もやってる」「それはこんなデメリットがあるから気をつけてね」とそれぞれの経験談や知識が共有され、投資への理解や興味が自然と深まっていく。

「日本に戻ると、大人たちが『こんなところでお金の話は…』って遠慮していて、オープンに話せない空気を感じましたね。幼いながらに、ごはんを食べるにも出かけるにも病院にかかるにもお金が必要なのに、なんでお金について話すことはダメなんだろうって、すごく違和感を覚えました。最近、ようやく話せるようになってきているのかなと感じているところです」