PwCコンサルティングに聞く、これから期待される事業領域

世界で活気づく「宇宙ビジネス」の可能性、日本の強みは“要素技術”にあり

宇宙ビジネスの市場拡大が予想されている。経済産業省が2024年3月に公表した資料によると、2022年時点で約54兆円だった世界の宇宙ビジネスの規模は、2040年までに約140兆円になると予測されている。その背景には何があるのか。

市場で注目を浴びているトレンドを深掘りする連載「マネ部的トレンドワード」。宇宙ビジネス編の本記事では、PwCコンサルティング合同会社 執行役員であり、宇宙・海洋・新エネルギー領域をはじめ、産業成長に向けたテーマを推進している渡邊敏康氏に、この領域が注目される理由や、その中でも特に成長が期待される事業を尋ねた。

急激な市場活性の背景に「2つの進化」

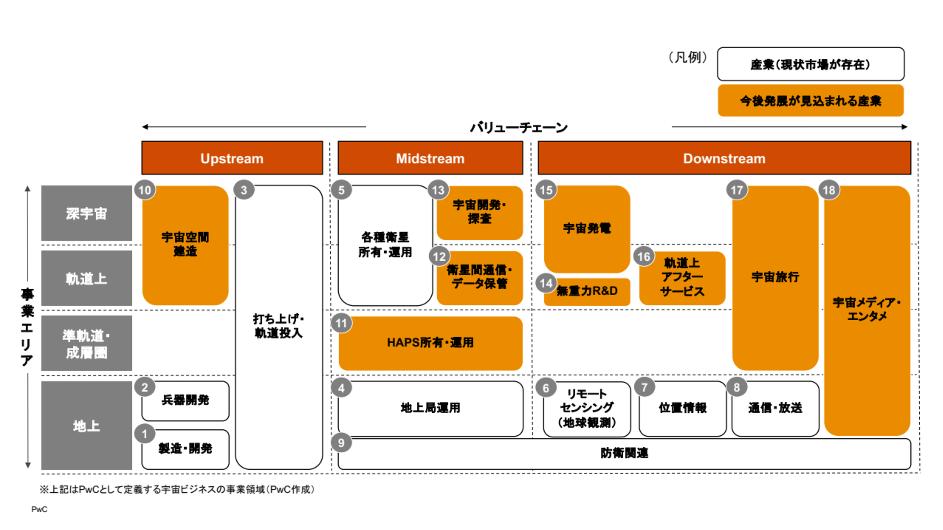

ひとことで宇宙ビジネスといっても、その事業領域は幅広い。PwCコンサルティングでは、宇宙ビジネスを「バリューチェーン」と「事業エリア」の2軸で整理し、代表的な18の事業領域を示している。

バリューチェーンを軸に見ると、上流(Upstream)では、ロケットによる人工衛星の打ち上げや軌道投入などがあり、中流(Midstream)では、衛星の運用やそれらを使った衛星間通信、宇宙開発・探査などがある。さらに下流(Downstream)では、GPSなどの位置情報や通信・放送など、私たちの生活に関わるサービスが挙げられている。

この記事の冒頭では、経産省の資料をもとに市場の成長可能性を紹介したが、PwCでも同様の分析を行っている。それによると、世界の宇宙ビジネスは2024年時点で4030億米ドル(約60兆円)と推定され、その内訳は、上流が260億米ドル、中流が410億米ドル、下流が2430億米ドル、研究機関予算が930億米ドルとなっている。「桁数が1つ変わるほど、下流の市場規模は圧倒的に大きいと言えます」と渡邊氏は伝える。

「今後の市場成長についても、さまざまな金融機関が予測を出していますが、2040年に1兆米ドル(約150兆円)まで伸びるとの見解もあれば、2030年頃にはその域に達するという予測もあります」

なぜ宇宙ビジネスは、ここに来て急速な発展期を迎えているのか。代表的な要因として、「衛星」と「ロケット」に関する進化があるという。

「まずは衛星そのものが小型化・高性能化し、さまざまな機能を付加できるようになったこと、そして高度な運用・制御ができるようになったことが大きいでしょう。あわせて、それらの衛星を宇宙に運ぶロケットも小型化が進み、打ち上げコストも下がりました。これにより、JAXAやNASAといった国の機関だけでなく、多くの民間企業がロケットの開発・製造を担えるようになり、宇宙への進出が加速しているといえます」

近年、この領域における技術革新は凄まじく、たとえば衛星なら、複数の小型衛星を連携させて一体的に運用する「衛星コンステレーション」というシステムが注目されている。多い時には数百から数千の衛星を一体管理し、従来より高速かつ安定した通信ネットワークの形成、あるいは広範囲の地球観測などを実現する。「自動車業界ではCASE(※)という革新が起きましたが、宇宙ビジネスでも同様の動きが生まれていると見ています」。

※自動車業界における進化を象徴する4領域「Connected:コネクティッド」「Autonomous:自動運転」「Shared & Service:シェアリング・サービス」「Electric:電動化」の頭文字を取った言葉。

これらがもたらすのは、地上で使えるデータの急増ともいえる。多数の衛星がさまざまなデータを観測し、それを高速に通信していく。そして膨大なデータをAIなどで分析することで、地上のビジネスが発展していくだろう。