エンゲル係数の上昇は「生活水準の低下」を意味するらしい?

エンゲル係数が上がっているのは日本人の「節約意識」が高いから!?

近年、「日本のエンゲル係数が上がってきている」という報道を目にしたことがある人は多いのではないだろうか。

エンゲル係数とは、家計の消費支出に占める食料費の割合のこと。一般的にエンゲル係数の数値が下がると生活水準の上昇、数値が上がると生活水準の低下を意味するといわれている。

なぜ、いま日本のエンゲル係数は上がっているのか。第一生命経済研究所 首席エコノミストの永濱利廣さんに聞いた。

エンゲル係数上昇の要因は「日本人のデフレマインド」

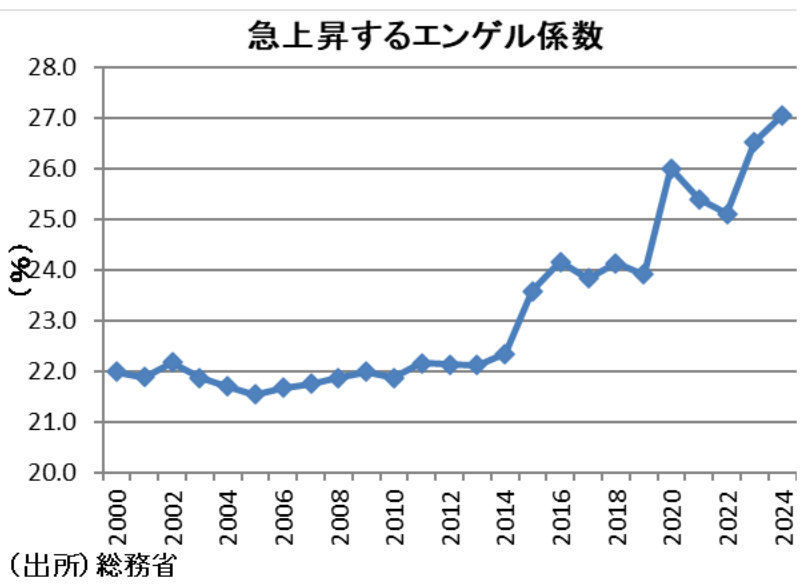

「国内の2人以上世帯のエンゲル係数は長い間22%前後で推移していましたが、2014年頃から上昇し始め、2023年には26.5%、2024年には27.1%まで上昇しています。一般的にエンゲル係数の上昇は生活水準の低下を意味しますが、光熱費などの価格が下がった場合には相対的に食料費の割合が上がることがあるため、必ずしも生活水準と比例するとはいえません。しかし、現在は光熱費などの価格も上がっているうえでエンゲル係数も上がっているので、生活水準の低下と捉えられます」(永濱さん・以下同)

ここ数年、日々の生活のなかでも感じるほど物価が上昇している一方、賃金が上がらないため、エンゲル係数が上がっているように感じるが、実際はもう少し複雑だという。

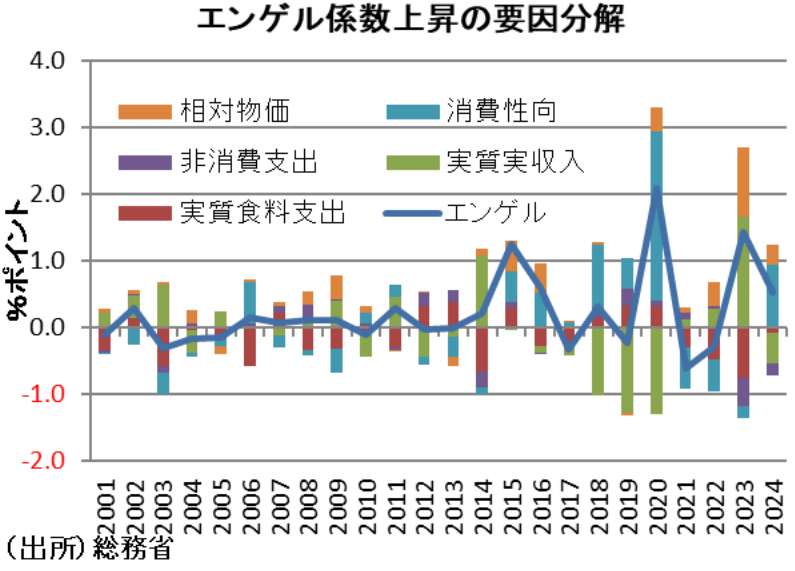

「2023年のエンゲル係数の上昇要因は比較的単純で、物価の上昇と実質賃金の低下によるものだと考えられます。総務省が発表している『家計調査』からも、相対物価の上昇と実質実収入の低下がうかがえるからです。しかし、2024年は33年ぶりの賃上げや定額減税などの影響で、可処分所得が増加しました。それにもかかわらず、エンゲル係数は2023年より上がっているのです」

収入が増えればエンゲル係数は下がるはずだが、なぜ上がっているのか。「その要因は消費性向の低下にある」と、永濱さんは分析する。消費性向とは、可処分所得のうち消費支出に回される割合のことだ。

「実質的な収入が増えている反面、依然として節約志向が強いことが、エンゲル係数を押し上げている要因ではないかと考えられます。節約志向が強いと支出が減るので、消費性向は低下します。なぜ節約するかというと、食料品の相対物価の上昇が続いているからです」

2024年は実質実収入が上がりエンゲル係数の低下に作用したが、それ以上に消費性向の低下がエンゲル係数を押し上げた。

ただし、物価上昇が抑えられれば節約志向が弱まるかというと、そう簡単でもないそう。

「節約志向が強いのは近年の物価上昇の影響というよりも、バブル崩壊後の失われた30年をずっと引きずっているからではないかと考えられます。長く続いたデフレを抜けて経済はインフレに傾いていますが、多くの日本人はデフレマインドから脱却できていないため、実質実収入が上がっても節約志向が強く、消費性向が低下してしまうのだといえます」