「毎月勤労統計調査」から実質賃金上昇の理由が読み解ける!?

「エンゲル係数」「消費者物価指数」生活に直結するデータの読み解き方

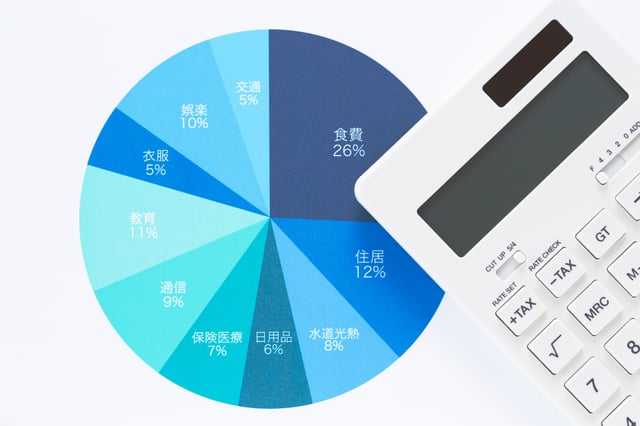

家計の消費支出に占める食料費の割合を表す「エンゲル係数」が、年々上昇している日本。公表されているさまざまなデータと掛け合わせると、単に食料品の価格が上がっているだけでなく、日本人の多くが節約志向にあるために支出が増えないということも透けて見える。

ニュースなどで取り上げられているデータを詳しく見ていくと、国や社会が抱えている課題や生活に直結する問題が見えてくることもある。そこで、第一生命経済研究所 首席エコノミストの永濱利廣さんに、押さえておくべきデータを教えてもらった。

「エンゲル係数」から見えてくる日本の農業の課題

冒頭でも触れた「エンゲル係数」。2024年時点で日本の数値は、G7(主要7カ国)で首位となっている。

「日本のエンゲル係数の高さには、賃金水準や節約志向なども関係していますが、もっと大きく影響しているのが食料自給率の低さです」(永濱さん・以下同)

食料自給率が低い日本は輸入に頼らざるを得ないため、食料品の価格が高くなりやすく、「エンゲル係数」も上がるという仕組みだ。

「なぜ食料自給率が低いかというと、価格を安定させるために米の生産量を調整する『減反政策』を長く続けてきたことも要因のひとつとしてあるでしょう。その結果、農家は米を生産できる土地を持っていたとしてもつくることができず、農家自体も減っていってしまった。いわゆる『減反政策』は2018年度から廃止となりましたが、現在の米の価格の高騰やそれに伴う転売などの遠因になっていると考えられます。『規模の経済性』という言葉があるように、事業規模を大きくしていくほど生産性は上がるものですが、それをしなかった政策の失敗といえるでしょう」

さらに、日本では農地法によって一般企業の農業への参入が規制されていることも、食料自給率が上がらない要因のひとつだという。

「従来の農家を守るための規制なのだと思うのですが、有力な企業が農業に参入することができれば、国内の農業はもっと活性化するのではないでしょうか。2014年に兵庫県養父市が『農業特区』として制定され、一般企業による農地取得事業などが進められて、一定の成果を上げました。しかし、結果的にその事業は継続されず、現在も規制は残っています。現状が変わらない限り食料自給率を上げることは難しく、『エンゲル係数』も下がらないのではないかと考えられます」

「エンゲル係数」の数値の要因を分析することで、日本の食料自給率が低い理由や農業の構造などにつながり、大きな課題が見えてくるのだ。