「毎月勤労統計調査」から実質賃金上昇の理由が読み解ける!?

「エンゲル係数」「消費者物価指数」生活に直結するデータの読み解き方

「消費者物価指数」から読み解ける物価上昇の良し悪し

「エンゲル係数」以外にも、家計に関連するデータを2つ教えてもらった。「消費者物価指数」と「毎月勤労統計調査」だ。

「『消費者物価指数』は、全国の世帯が購入した商品やサービスの価格の平均的な変動を測定したものです。実は『消費者物価指数』には、『総合指数』『生鮮食品を除く総合指数』『生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数』といったいくつかの数値があります。『総合指数』はすべての商品やサービスを含む数値ですが、一般的に用いられることが多いのは『生鮮食品を除く総合指数』です。生鮮食品は天候などの影響で価格が変動しやすいので、除くことでより正確な物価を測定しやすくなります」

ただし、「総合指数」を見ると、実際の家計よりも負担が重いように感じられるという。

「『消費者物価指数』には土地や住宅の購入費は含まれていないのですが、持家を借家と仮定した場合の家賃に該当する『帰属家賃』が加味されているからです。国際基準に則った測定法ではありますが、『帰属家賃』は本来支払っていないものなので、実際の家計よりも負担が多いと感じられるのです。『持家の帰属家賃を除く総合指数』という数値も出ているので、そちらを見たほうが現実に即しているといえるでしょう。ちなみに、近年は『総合指数』よりも『持家の帰属家賃を除く総合指数』のほうが上昇率が高いことから、それだけ物価が上がっているということがわかります」

「消費者物価指数」からは、物価上昇の傾向を読み取ることもできるという。

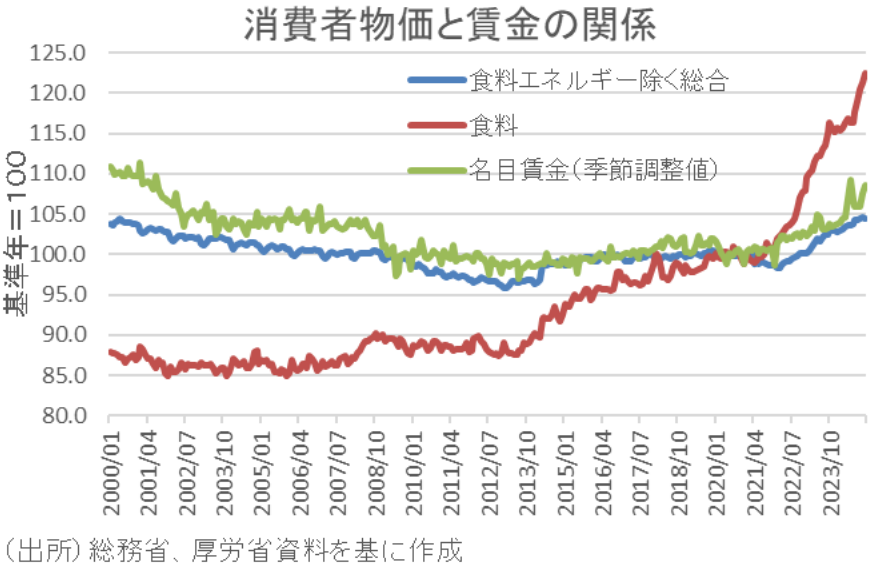

「物価上昇には、景気とともに物価が上がる『いい物価上昇』と不景気なまま物価だけが上がる『悪い物価上昇』があります。『生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数』が上がっていると、『いい物価上昇』といえます。食品やエネルギーを除いた商品やサービスは、一般的に国内の景気に左右されて価格が変動するからです。一方、食品やエネルギーは天候や輸入品の値上がりなどの影響で、景気に関係なく価格が変動するため、『生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数』よりも『総合指数』の値上がり幅が大きいと『悪い物価上昇』と読み取ることができます」

近年は「生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数」と比べて「生鮮食品」が大きく上がっているため、「悪い物価上昇」と分析できる。

「毎月勤労統計調査」でわかる賃上げの実態

もうひとつ挙げてもらった「毎月勤労統計調査」は、賃金や労働時間、雇用の変動を明らかにするため、厚生労働省が毎月実施している調査。

「『毎月勤労統計調査』では給与額の平均が示されますが、さまざまな項目に分けて記載されています。その意味を理解すると、自身の給与との比較などができるでしょう」

●「毎月勤労統計調査」で使用されている用語

・きまって支給する給与(定期給与):労働契約や給与規則などによってあらかじめ定められている算定方法によって支給される給与のこと。所定外給与を含む。

・所定内給与:きまって支給する給与のうち所定外給与以外の給与のこと。

・所定外給与(超過労働給与):残業や休日労働、深夜労働などに対して支給される給与のこと。時間外手当、休日出勤手当、深夜手当など。

・特別に支払われた給与(特別給与):一時的または突発的理由に基づいて支払われた給与や、3カ月を超える期間ごとに支払われる給与のこと。賞与も含む。

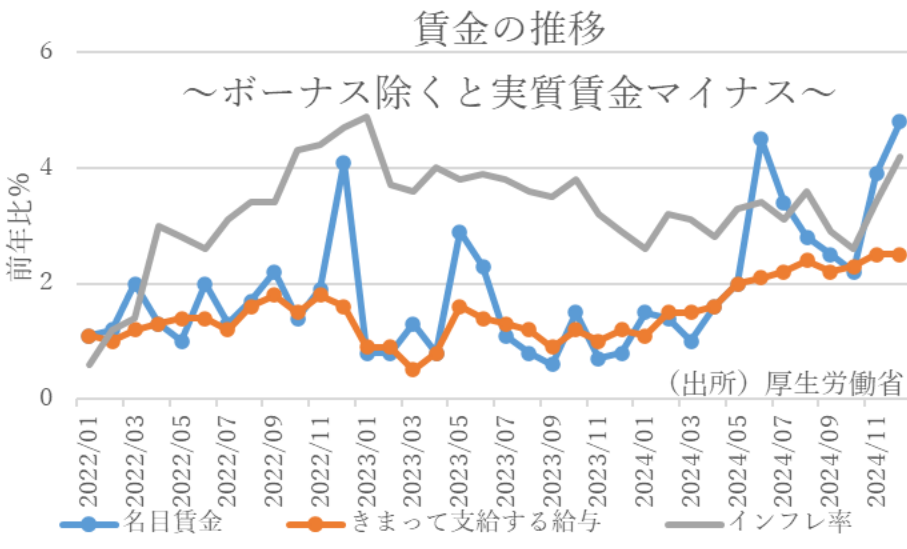

「2024年11月と12月の実質賃金は2カ月連続でプラスになっています。この情報だけ見るといい流れのように感じますが、実質賃金の押し上げに影響しているのは『特別給与』、つまりボーナスです。『特別給与』を含まない『きまって支給する給与』に関しては、マイナスとなっています。『毎月勤労統計調査』から、本当に給与が上がっているのか、一時的なものではないかということがわかるのです」

「名目賃金(労働者が受け取る賃金)」は上がっているが、「きまって支給する給与」はほぼ横ばいの状態にあることがわかる。

「毎月勤労統計調査」では労働時間の変化も記録されており、給与との相関も推測できるそう。

「近年の調査結果を見てみると、『労働時間』が減少している一方、『所定外給与』の伸びが鈍化していることがわかります。働き方改革によって残業時間が規制され、賃金が上がりにくくなっているという状況にあるのかもしれません」

データを見ることで数値が変化していることだけでなく、さまざまな政策や制度が影響していることもわかってくる。

「単純に生活が苦しいと不満を言うだけでなく、なぜ生活が苦しくなってきているのか、なぜ食費が上がってきているのか、その理由をデータから読み取っていくことが大切だと思います。理由がわかると、解決するために必要なアクションなどが見えてくるので、行動に移せるようになるでしょう」

政府や省庁が公表しているデータは、誰でも閲覧することができる。数字の意味を知るとニュースの見え方なども変わってくるため、まずは一度見に行ってみてはいかがだろうか。

(取材・文/有竹亮介)