投資の掲示板で起きやすいトラブル

デマ情報で“損”をしたらどうする? 『しょせん他人事ですから』の監修弁護士に聞くネット投稿との付き合い方

SNSなどで日々発信される投資の情報。もしもその中の“デマ”を信じて損をした場合、情報発信者に対して法的責任を問うことは可能なのでしょうか――。

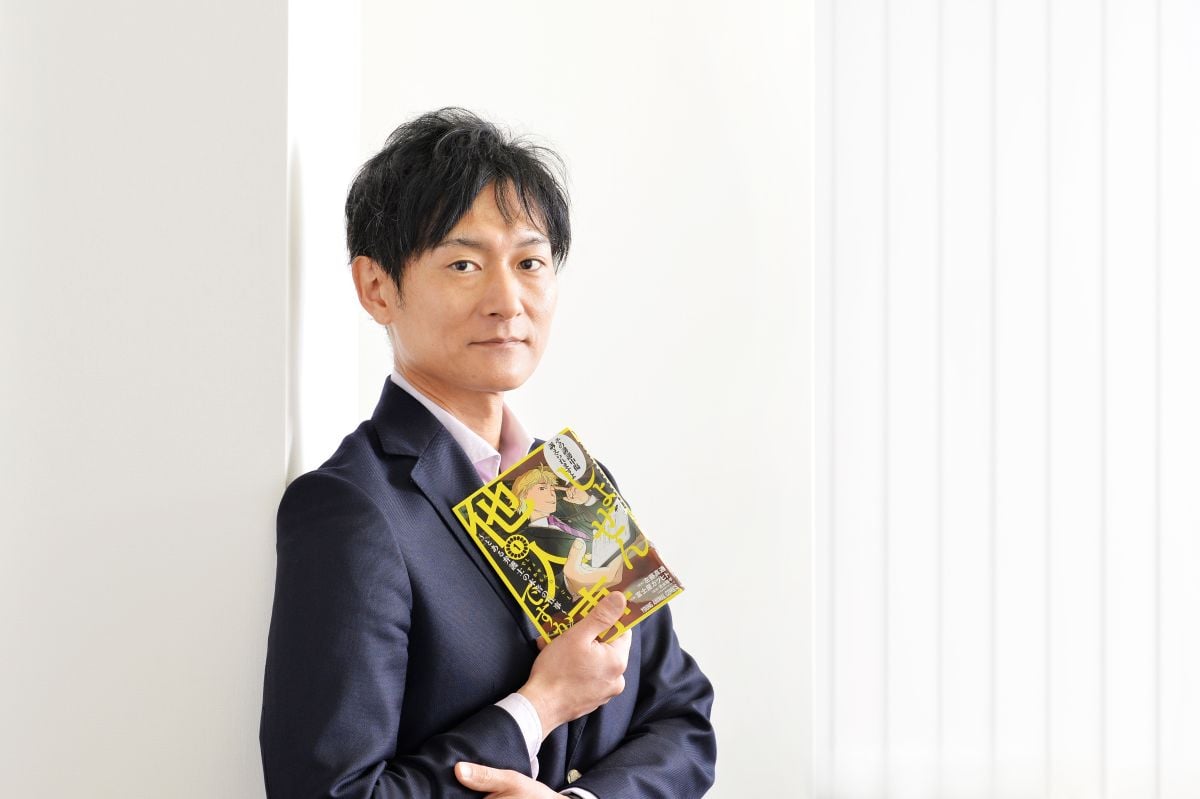

インターネットのトラブルを題材にした漫画『しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~』(白泉社)。ネット炎上やSNSトラブルなどに巻き込まれた相談者の悩みを一風変わった弁護士が解決していくストーリーで、ドラマ化されるほどの人気となっています。

この作品の監修を務めるのが、ネットトラブルに詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士。SNSやネット情報との付き合い方で“気をつけるべき点”を聞きました。

弁護士は“他人事”の意識を持たないといけない

――この漫画のタイトルは、制作陣との会話の中で清水さんが口にしたひと言がベースになっているようですね。

清水 そうですね。私が「弁護士は“しょせん他人事”という意識を持って仕事をしなければならない」と話したことがきっかけになったと聞いています。

もちろん弁護士は依頼者の立場に寄り添うことが大切ですが、一方で俯瞰した視点を持たないと合理的な判断ができなくなります。トラブルの“当事者”になってはいけません。

たとえば離婚裁判でも、依頼者の思いを受け止めすぎて「相手に非を認めさせよう」「裁判で決着をつけよう」と必死になると、かえって長期化し、余計に費用がかかることもあります。それよりは和解した方が依頼者の経済的なメリットを生むことも少なくありません。

弁護士はうつ病になる人が多い職業で、おそらくその要因の1つは依頼者の感情に引きずられてしまうから。そんな意味でも「しょせん他人事」の意識が重要なんです。

――そもそもどのような経緯で、この作品の監修を務めることに?

清水 担当編集者の方からある日連絡が来て「ネットトラブルに関連した漫画を作りたいから取材をさせてもらいたい」と言われました。とにかくリアリティにこだわった作品にしたいという話でしたね。

ドラマによくあるような、わかりやすく問題を解決するスーパー弁護士ではなく、地味でも本当の裁判手続きを描きたいと。そこで私が実際にあったネットトラブルの事例や、それらを解決していく過程などを伝えることになりました。

実際にこの作品では、開示請求(※ネットで誹謗中傷に遭った人が、プロバイダ等に発信者の情報開示を求めること)の手続きをリアルに描いています。実例をベースにしたエピソードもあり、これを読めば「こういう投稿で訴えられる可能性がある」という参考になるのではないでしょうか。最初の頃は、まさかこんなにヒットするとは思いませんでしたけどね(笑)。

2004年早稲田大学法学部卒業後、2007年弁護士登録。2010年に法律事務所アルシエンを開設。ネット中傷や炎上の対策、メディア対応を専門とし、Twitter、Facebookに対する発信者情報開示請求について国内第1号事案を担当。メディアへの出演やコメント多数。