育児・介護休業が取得しやすくなる一方、高年齢労働者の支援は引き下げに

2025年4月から変わる「働き方」に関する法律をチェック!

新生活が始まる4月1日は、法改正の時期でもある。2025年は「働き方」に関する法律が変わるタイミングとなった。

そこで、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに、いち労働者である僕らの生活に関係する法改正について、教えてもらった。

育児・介護と仕事を両立しやすくなる法改正

「2025年4月1日は、『育児・介護休業法』『雇用保険制度』『継続雇用制度』という3つの法律や制度の改正、経過措置の終了のタイミングとなりました。今後の働き方に影響する可能性があるので、ひとつずつ見ていきましょう」(川部さん・以下同)

●育児・介護休業法の改正内容

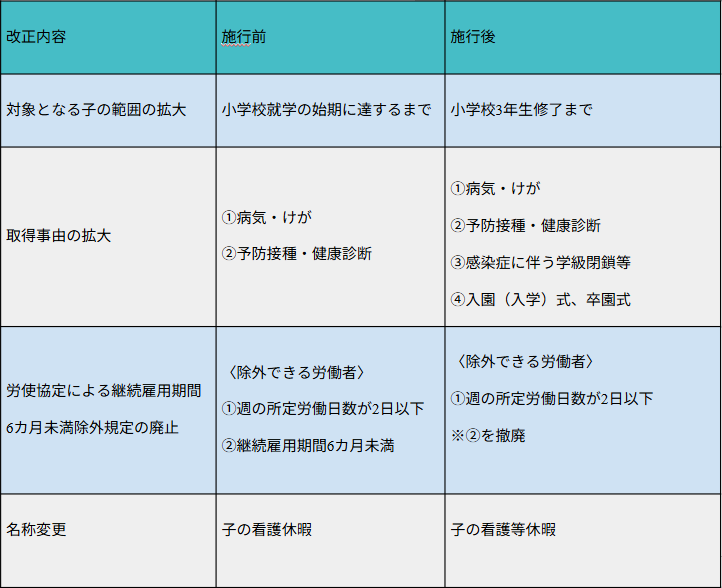

(1)子の看護休暇の見直し

「看護休暇の対象となる子が未就学児に限定されていたところから、小学3年生まで広がり、取得の理由として『学級閉鎖』や『入園・入学式、卒園式』も認められるようになりました。その変化に伴って、名称も『看護等休暇』に変更されています。全体的に、子育てしながら働いている人を支援する改正といえます」

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

勤務先に対して残業免除の請求ができる労働者の範囲が、「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大。

(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

これまで短時間勤務制度の代替措置として「育児休業に関する制度に準ずる措置」「始業時刻の変更等」を選択できたが、「テレワーク」も追加された。

「(2)(3)の改正も、子どもを育てながら働く人がさらに働きやすくなる内容です。特に(2)は企業が必ず対応しなければいけない改正なので、助かるパパやママは多いのではないでしょうか。また、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるような措置を講じることも、努力義務化されました」

(4)育児休業取得状況の公表適用拡大

これまで「従業員数1000人超の企業」に育児休業取得状況の公表が義務付けられていたが、今後は「従業員数300人超の企業」と対象が拡大する。

「これまではいわゆる大企業のみ、育児休業取得状況の公表が義務付けられていましたが、今後は『従業員300人』を超えている企業すべてが対象になります。転職や就職を考えている場合は、参考になるでしょう」

(5)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

子の看護休暇と同様に、これまでは「週の所定労働日数が2日以下」「継続雇用期間6カ月未満」のいずれかに当てはまる労働者は対象外とできたが、今後は「継続雇用期間6カ月未満」が撤廃となる。

「入社から6カ月が経っていない人でも、介護休暇を申請できるようになるということです。また、介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施や相談窓口の設置、社内の介護休業利用の事例の収集など、介護離職防止のための雇用環境の整備が義務化となり、企業は労働者に対する情報提供や介護休業利用の意向確認などを行うことになります。介護のためのテレワーク導入も努力義務となったので、介護をしながら働き続けやすくなるといえるでしょう」