イノベーションとはなんだ?

提供元:日興アセットマネジメント

- TAGS.

<ここがポイント!>

■科学技術を見るだけでは分からないイノベーション

■世界と日本のイノベーションの注目ポイント

■AIで仕事がなくならない理由

科学技術を見るだけでは分からないイノベーション

イノベーションとは、元に戻らない社会の変化と、それを与える何かである。著名な経済学者のシュンペーターは、イノベーションとは新結合であると説いた。新しい結合は、つながるもの同士が新しいなにかである必要はない。新しくできたつながりがイノベーションである。

例えば、スマートフォン(以下、スマホ)とQRコードは別々に開発されたが、それが結びつくことで、現金を使わずに決済ができるようになった。このようなキャッシュレス決済は、当初そう簡単に広がらないという見方も多かったが、いまとなっては、クレジットカードなどにつながるスマホの決済と共に、小売りや飲食業の顧客の待ち時間や店舗側の事務処理を減らす、さらには現金を持つために人々が銀行ATMに並ばなくなる、といった変化をもたらしている。

スマホが普及したことで、乗り合いタクシーや民泊なども容易に利用できるようになった。過去を振り返れば、コンテナ輸送も革新的であった。「標準化」されたコンテナという“箱”を使うことで、船舶、鉄道、トラックなどの輸送が効率化されるようになった。積み替えの削減を通じたコスト削減など、大きな成果を挙げたといえる。

このように、イノベーションは(新しい高性能半導体や遺伝子操作技術のような)科学技術の進歩だけを見ていても本質を捉えることはできない。技術がどのように社会の中で結びつき、生活の中で意味づけられ、受け入れられるかが重要である。

技術そのものが革新的でなくても、それが新しい結合と枠組みの中で活用されることで、社会に不可逆的な変化をもたらしうる。つまり、イノベーションとは技術革新であると同時に、社会変革でもあり、両者の関係の中で初めてその姿が明らかになる。

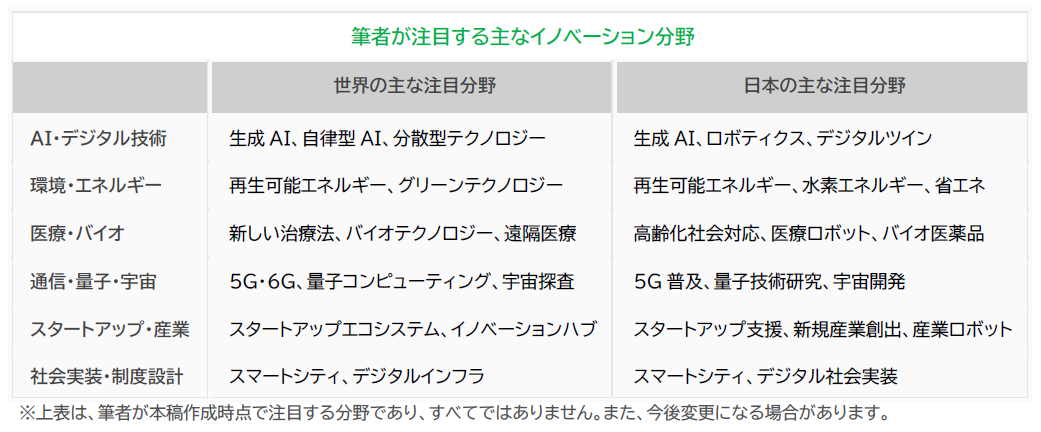

世界と日本のイノベーションの注目ポイント

現時点で、世界で注目されるイノベーションは、依然としてAI(人工知能)である。特に生成AIの活用がマーケティング、教育、医療など多分野に広がっている。実際にChat GPTなどだれでも利用可能なAIが検索アプリやメールアプリなどに組み込まれ、いつの間にか利用している人が増えている。

さらに、AI自身が意思決定して行動する自律型AIや、AI技術とロボット技術を組み合わせたフィジカルAIの活用も広がりつつある。また、これらの普及はデジタルデータ量を爆発的に増加させることになるため、データセンターなどインフラの需要がこれまで以上に高まると予想される。

このほか、太陽光発電のような再生可能エネルギーやグリーンテクノロジーも注目されている。例えば、IoT(モノのインターネット)やAIを活用して農業の効率化を図るスマート農業もイノベーションの例といえる。さらに、バイオテクノロジーにおいては、遺伝子治療、バイオ医薬品など、医療分野での革新が加速している。また、宇宙探査、量子コンピューティング、6Gに向けた通信技術の進展も期待される。

日本は、表のように、世界と同様の技術が注目されているが、政府の支援とそれに関わる大企業がイノベーションをリードする傾向にある。例えば、未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出の取り組みとして、「超スマート社会」を世界に先駆けて実現(Society 5.0)するための仕組み作りを強化している。

まず、スタートアップ(起業)支援とその育成(スケールアップ)の支援が注目される。日本ではスタートアップが少なく、それを育てるプライベート・エクイティのようなリスク資金も不足しているとされており、政府・経済産業省は長らくその点の改善を意図してきた。

足元では、2022年に投資額10兆円と10万社の創出を目標とした「スタートアップ育成5か年計画」を策定している。投資立国の掛け声とも関わってリスク資金を集め、目利きが投資をリードし、米国のマグニフィセント7(米国株式市場を代表する時価総額の大きいテクノロジー企業7社)のような世界で主要な位置づけとされる企業群を生み出したいところだ。

実際、2023年時点で大学発スタートアップ数が過去最高の伸びとなっているが、日本では大企業発で追随型の研究開発がいまだ多く、生産プロセスの改善などは得意だが、全く新しいニーズ(例えばSNSのような)を生み出して企業化したりすることには不得意にみえる。日本でイノベーションに投資したい場合、大企業の緩やかな成長を含めることになろう。

2024年には、産業競争力を強化して経済成長につなげることを企図して、「AI・半導体産業基盤強化フレーム」が策定されている。さらに、日本の得意分野であるロボティクスでは、先のAI開発の進展により、自分で判断して行動する自律型ロボットの開発余地が拡大している。

具体的には、介護、物流、製造の現場へのAI・ロボット導入など、社会実装が期待できる。グリーンエネルギーと環境技術についても、公害先進国であった日本の技術発展が期待できる。宇宙・量子・バイオ分野への挑戦も世界に遅れているわけではないので、引き続き社会貢献と収益化が期待できる。

AIで仕事がなくならない理由

イノベーションは経済社会の発展をもたらす。人間が仕事をしたい限り(たぶんこれがポイント)、イノベーションはヒトの仕事を減らさない。経済学の父と呼ばれるアダム・スミスは、人間は得意なものを交換したいという本能や役に立ちたいという本能があり、それが経済活動の基礎になっていることを指摘している。

仮にロボットがすべての生産活動を行い、人間は寝て暮らせるようになるとしても、人間は自分の得意なことを見つけて、それを何らかの活動で交換の場に出したいと思うだろう。そこにイノベーションが生まれるはずだ。このような人の営みが金銭的な意味での仕事ではない可能性はあるが、社会とつながるために、人が“仕事”という活動をやめるとは考えにくい。

これまでも人はさまざまな心配をしてきた。18世紀後半に蒸気機関が機械の動力として登場した後、織物が自動織機に移行し、馬車から自動車への転換が起きた時など、個々のイベントでなくなる仕事はあったことだろう。しかし、新しい結合は新しい仕事を生み出した。御者はドライバーになり、ドライバーになれない人も整備、交通監視など何か別の機会を探しただろう。さらに、ネイルサロンのように80年代の日本では見たことがなかったビジネスが、あっというまにイノベーティブに日本を席巻することもある。

仕事は生み出される。これまでの作業ルーティンがAIやロボットに変わるとすれば、その作業を作り出す、あるいは目的に応じて設計する仕事、つまり、創造性、感情の理解、倫理的総合的な判断などに人を割くことができ、経済効率が高まる。

AIは、高性能半導体生産や製造装置やテスターなどにとどまらず、データセンターのサーバーの運営管理、AIに関わる多くのアプリを生み出し、仕事の幅は広がっている。それに応じて、AIの知識とは関係ない不動産の運営管理、飲食店などの必要性も増している。イノベーションが経済成長につながるプロセスが生まれてくるのだ。

人間の努力と工夫が利益を生み出し、資本を預けた株主にその配分が返ってくる。株式会社を中心とした資本主義でグローバルに長期投資することは、イノベーションが進展しても有効な手段であり続けるだろう。

(日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジスト 神山直樹)

※当レポートで使用した指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当該指数の算出元または公表元に帰属します。

当資料は、日興アセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。なお、掲載されている見解および図表等は当資料作成時点(2025年7月17日)のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

関連リンク