改正内容をめぐる誤解も多い

遺族年金改正で損する人が増える?「5年打ち切りで改悪」の指摘は正しいのか

提供元:Mocha(モカ)

2025年6月13日に成立した年金制度改正法には、年金の制度についてさまざまな改正が盛り込まれています。そのなかで話題になった改正点のひとつに「遺族年金改正」があります。中には、SNSなどで「改悪になった」という人もいるのですが、それは果たして正しいのでしょうか。

今回は、年金制度改正法に盛り込まれた遺族年金の改正内容と、遺族年金の金額が減る人・増える人はどんな人なのかを紹介します。

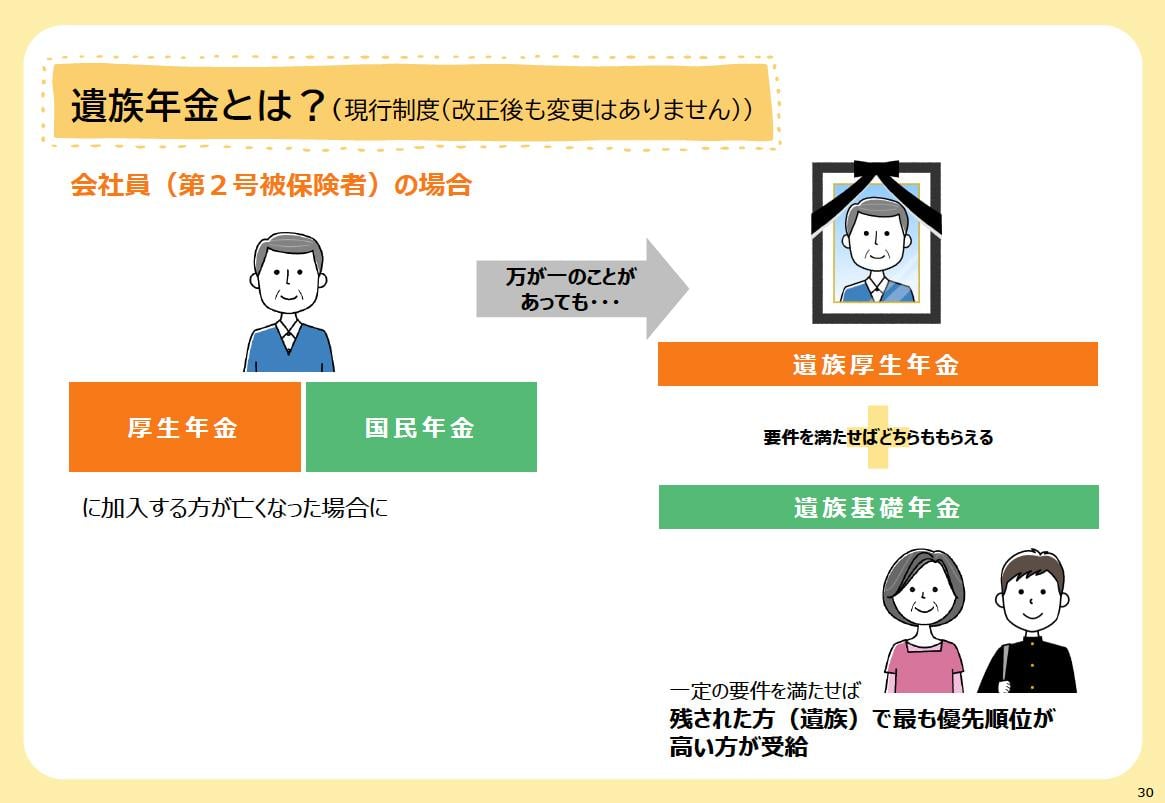

そもそも遺族年金とはどんな年金?

公的年金には、老後の収入が減ったときの「老齢年金」、障害を負ったときの「障害年金」、家計を支える人が亡くなったときの「遺族年金」の3つがあります。このうち遺族年金は、国民年金・厚生年金に加入していた人が亡くなったときに、残された家族がもらえる年金です。

<遺族年金とは?>

遺族年金には、国民年金から受け取れる「遺族基礎年金」と厚生年金から受け取れる「遺族厚生年金」の2種類があります。遺族基礎年金と遺族厚生年金では、もらえる人が異なります。

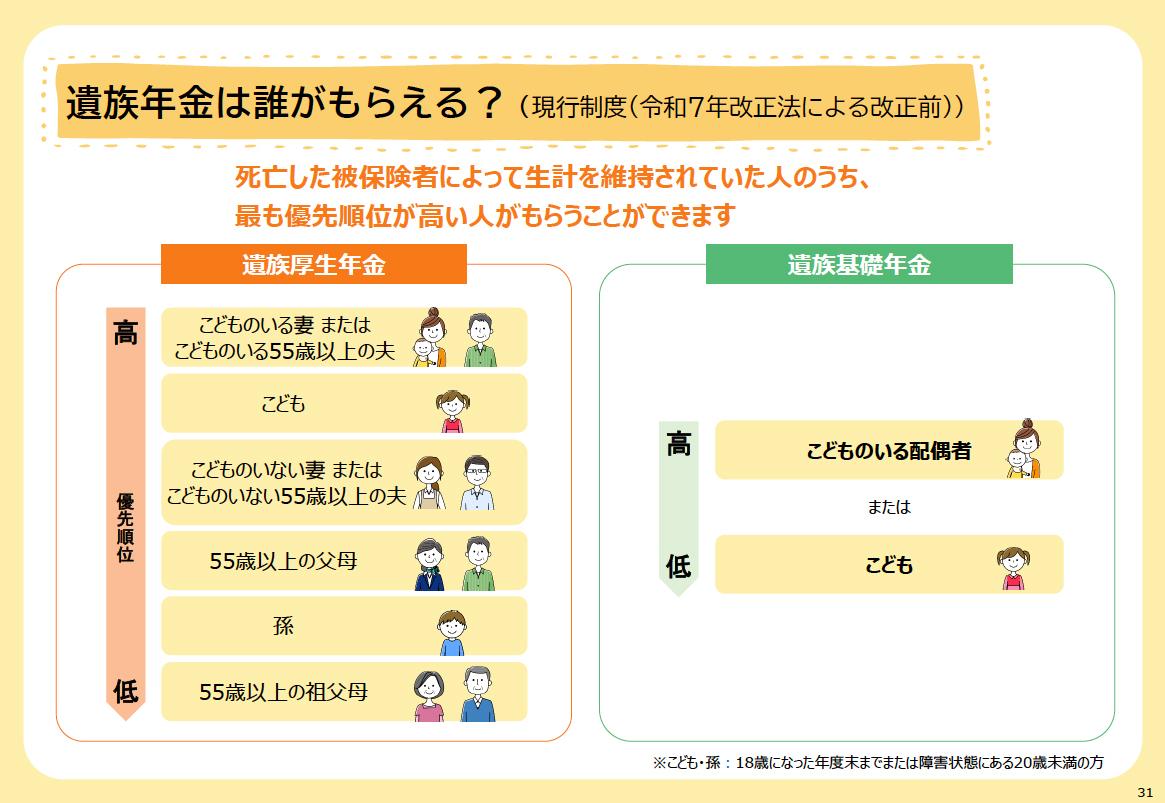

<遺族年金は誰がもらえる?>

遺族年金は、亡くなった人(被保険者)に生計を維持されていた人のうち、もっとも優先順位の高い人がもらえます。

遺族基礎年金がもらえるのは「子どものいる配偶者」または「子ども」のみ。「子どものいない配偶者」はもらえません。また、遺族基礎年金が支給されるのは原則として子が18歳の年度末を迎えるまでです。

一方、遺族厚生年金はもらえる人はいろいろあり、優先順位が細かく決まっています。また、支給期間は誰がもらうかにより変わります。

子どものいる配偶者や子どもの場合は、条件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方がもらえますが、その他の人は遺族厚生年金だけとなります。

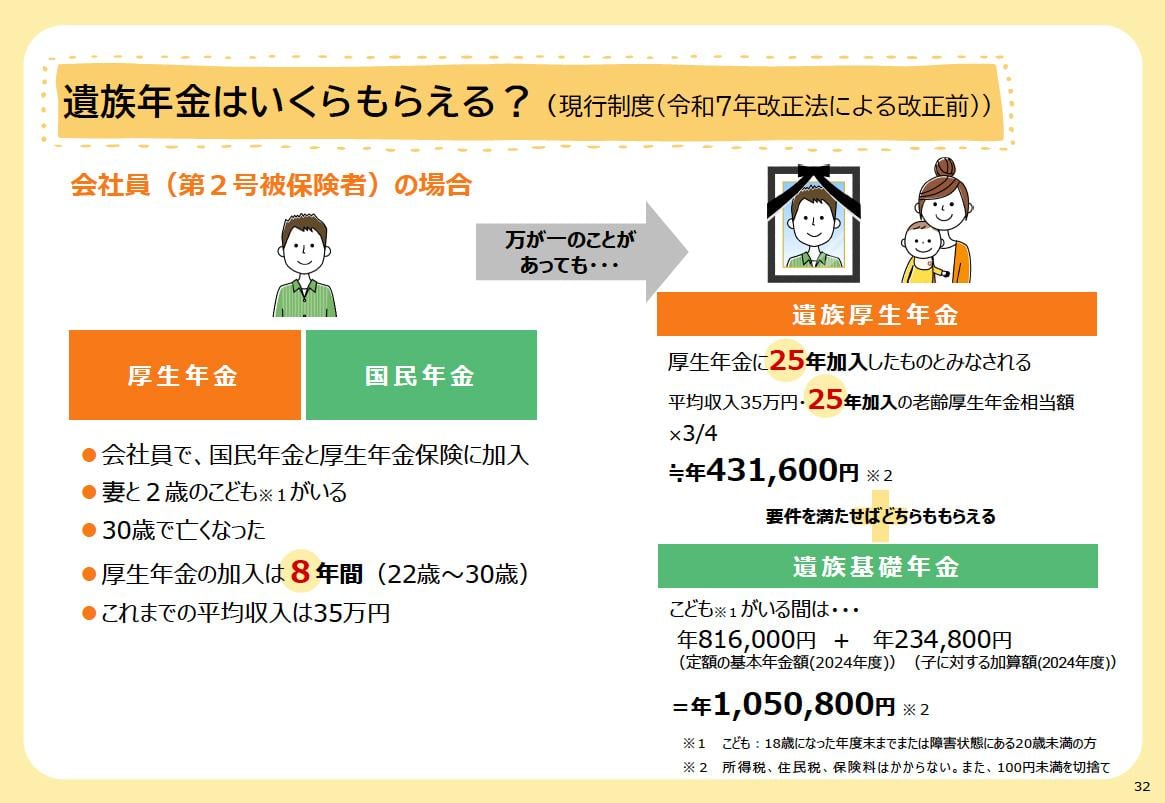

たとえば、会社員(国民年金と厚生年金に加入)で、妻と2歳の子どもがいる30歳の夫が亡くなった場合、もらえる遺族年金の金額は次のようになります。

<遺族年金はいくらもらえる?(現行制度(令和7年改正法による改正前))>

遺族基礎年金の金額は一律で、年度により多少前後があります。また、子どもの人数によっても金額が変わります。上図は2024年度の金額で作成されているのですが、子どもが1人いる間は年81万6000円+「子の加算」23万4800円=年105万800円となっています。

一方、遺族厚生年金の金額は、亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4です。亡くなった夫の厚生年金加入期間は8年間ですが、厚生年金の加入期間が25年に満たない人が亡くなった場合には、厚生年金に25年加入したとして計算します。ここでは、年43万1600円となっています。なお、遺族年金は非課税でもらえます。

この妻の場合、子どもが18歳年度末を迎えるまでは遺族基礎年金と遺族厚生年金がもらえます。また、子どもが18歳年度末を迎えたあとも遺族厚生年金がもらえます。

以上が現状の遺族年金の基本的な制度なのですが、今回成立した年金制度改正法には遺族年金の改正が盛り込まれたことが話題になりました。

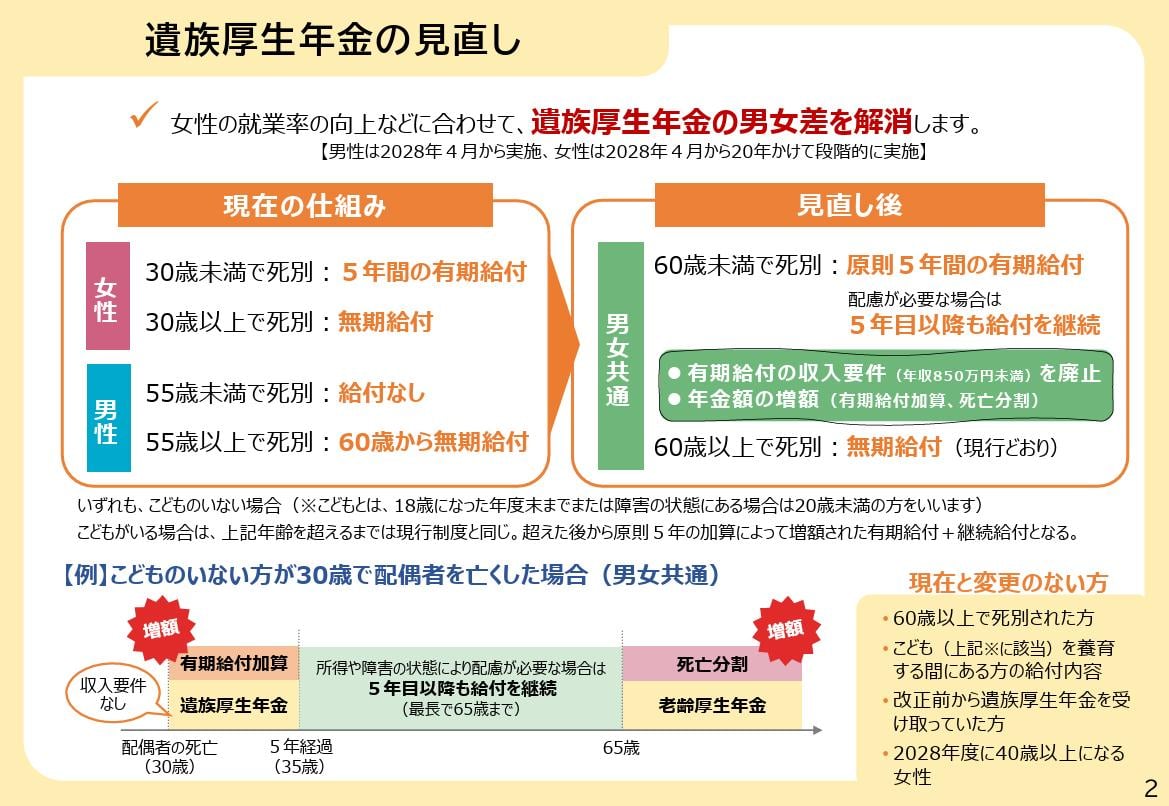

遺族年金の改正(1)遺族厚生年金の給付を原則5年間の「有期給付」にする

年金制度改正法に盛り込まれた遺族年金の改正内容は、次のとおりです。

<遺族年金の改正内容>

遺族厚生年金は現状、条件を満たせば無期限で給付が得られます。これが原則5年間の有期給付に変更されます。

現状の遺族厚生年金は、男女差のある制度です。上図のとおり、子どもがいない夫婦の場合、遺族厚生年金の受給要件に差があるからです。

女性は、夫が亡くなったときに30歳未満だった人は5年間、30歳以上だった人は生涯にわたって遺族厚生年金を受け取れます。しかし男性は、妻が亡くなったときに55歳未満だった人は遺族厚生年金を受け取れません。また、55歳以上だったとしても、遺族厚生年金の給付が始まるのは60歳からとなっています。

遺族厚生年金の制度ができた当初は、夫が仕事をして妻を扶養する「専業主婦世帯」が多かったため、このような制度になっていました。しかし、今は専業主婦世帯よりも、夫婦ともに働く共働き世帯が中心です。そうした実態に合わせて、遺族厚生年金の男女差が見直されるというわけです。

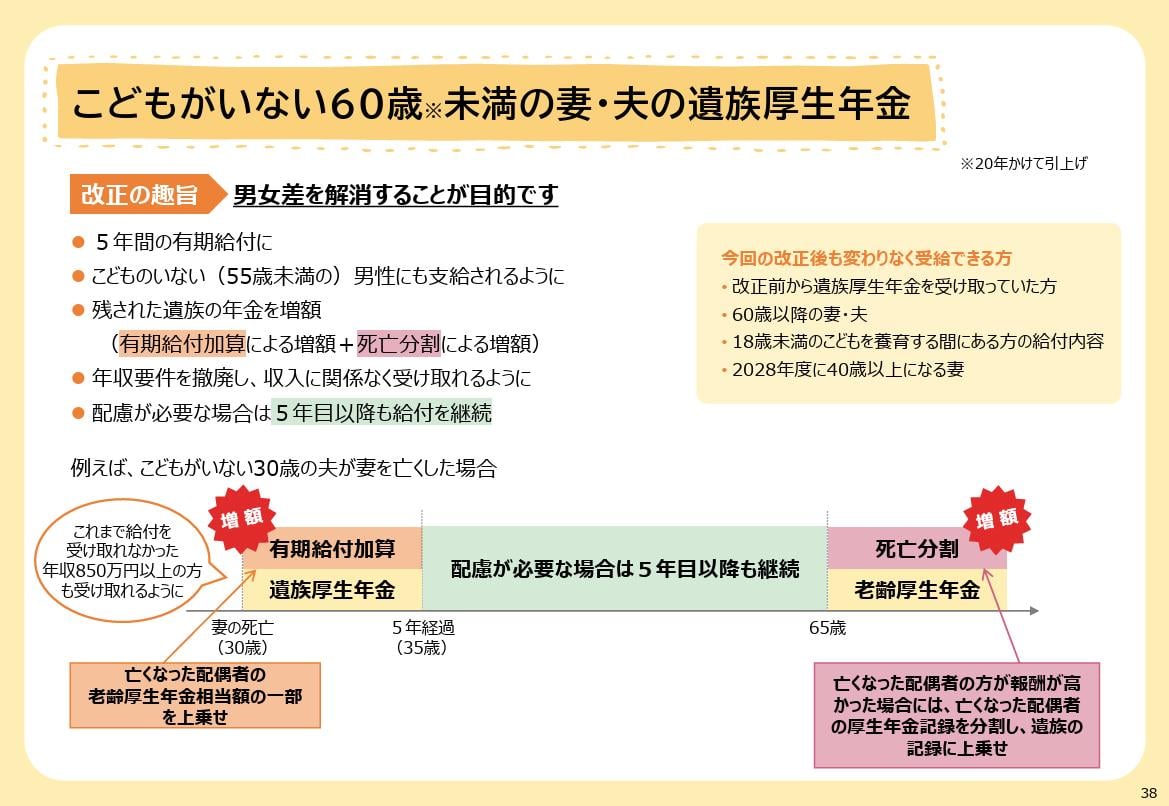

見直し後は、60歳未満で妻(夫)が亡くなった場合に、遺族厚生年金が5年間の有期給付となります。つまり、これまで遺族厚生年金をもらえなかった60歳未満の男性も、遺族厚生年金をもらえるようになります。一方、これまで遺族厚生年金を無期限でもらうことができた30歳以上60歳未満の女性は、遺族厚生年金が5年間の有期給付になってしまいます。

このことをもって、「遺族厚生年金は5年で打ち切られるようになるのだから改悪だ」という人がいます。確かに、無期給付ではなくなることをデメリットに感じる方はいるかもしれません。しかし、明日にもいきなりすべての人の遺族厚生年金が5年で打ち切られてしまうわけではありません。以下、よくある誤解を紹介します。

<遺族年金改正のよくある誤解>

誤解1:すでに受け取っている遺族厚生年金も5年間の有期給付となる →誤り

今回の遺族厚生年金の制度改正前から遺族厚生年金を受け取っている方は、今後も遺族厚生年金を無期給付でもらいつづけることができます。

誤解2:60歳以上で亡くなった場合も5年間の有期給付となる →誤り

上でも触れたとおり、有期給付になるのは「60歳未満で」妻(夫)が亡くなった場合です。60歳以上で亡くなった場合は無期給付となります。

誤解3:子どもがいても5年間の有期給付となる →誤り

18歳年度末の子ども(障害の状態にある場合は20歳未満)がいる場合、その年齢に達するまでは遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方がもらえます。子どもがこれらの年齢を超えたあと、遺族厚生年金は5年間の有期給付になります。

誤解4:5年間の有期給付の改正はすべての人が影響を受ける →誤り

遺族厚生年金の改正が施行されると、男性は遺族厚生年金が5年間受け取れるようになります。一方女性は、2028年度末時点で40歳未満の人から5年間の有期給付になり、20年かけて「60歳未満は有期給付」となっていきます。いいかえれば、2028年末時点で40歳以上の人は、有期給付の対象外です。

遺族年金の改正(2)遺族厚生年金の金額が増える

遺族厚生年金が5年の有期給付になったら、そのぶんもらえる金額が減ってしまいそうですが、必ずしもそうともいえません。有期給付になることによる配慮措置として、遺族厚生年金の金額に加算が行われます。

<遺族厚生年金の増額>

具体的には、次のとおりです。

・有期給付加算でもらえる年金額が増える

現状もらえる遺族厚生年金の金額は、「死亡した夫(妻)の厚生年金の3/4」です。有期給付になることでもらえる金額の総額は大きく減ってしまいそうですが、有期給付の5年間限定で「有期給付加算」が行われるため、この間にもらえる遺族厚生年金の金額が増えます。有期給付加算では、死亡した夫(妻)の厚生年金の1/4が上乗せされます。「死亡した夫(妻)の厚生年金の4/4」になるということですから、もらえる年金額は現在の遺族厚生年金の金額の約1.3倍に増える計算になります。

・継続給付で5年経過後も支援がある

5年間の有期給付が終わったあとも、障害のある方や収入が十分でない方は「継続給付」といって、引き続き増額された遺族厚生年金が受け取れます。勤労収入が年間132万円(月収約11万円)以下ならば、遺族厚生年金は全額支給されます。また、勤労収入がそれ以上の場合、収入と年金の合計額が緩やかに増加するように年金額が調整されます。この点については、後述します。

・死亡分割で老後の年金にも上乗せがある

死亡した夫(妻)の収入が妻(夫)よりも多い場合、妻(夫)の老齢厚生年金に死亡した夫(妻)の厚生年金記録が上乗せされる「死亡分割」が導入されます。これにより、原則65歳からの老齢厚生年金の金額が増えます。

・遺族年金の所得制限もなくなる

これまで、遺族年金が受け取れる遺族は、年収が850万円未満であることが条件となっていました。この所得制限がなくなるため、これまでよりも遺族年金をもらえる人が増えます。

関連リンク

株式会社Money&You

お金の知性が、人生を変える。女性向けマネー&キャリアのコラムサイト