金利上昇がもたらす住宅ローン利用の変化(2)

借入金額高額化も、限界点に到達?!

提供元:三井住友トラスト・資産のミライ研究所

「金利がある世界」に戻りつつあるなかでの、住宅ローン利用に「家計としてどのような選択をするか」をミライ研のアンケート調査から紐解くシリーズの第2回目です。今回は、借入金額と借入期間について確認します。

過去35年間で借入金額中央値は1,000万円以上増加、それも限界点に達したか

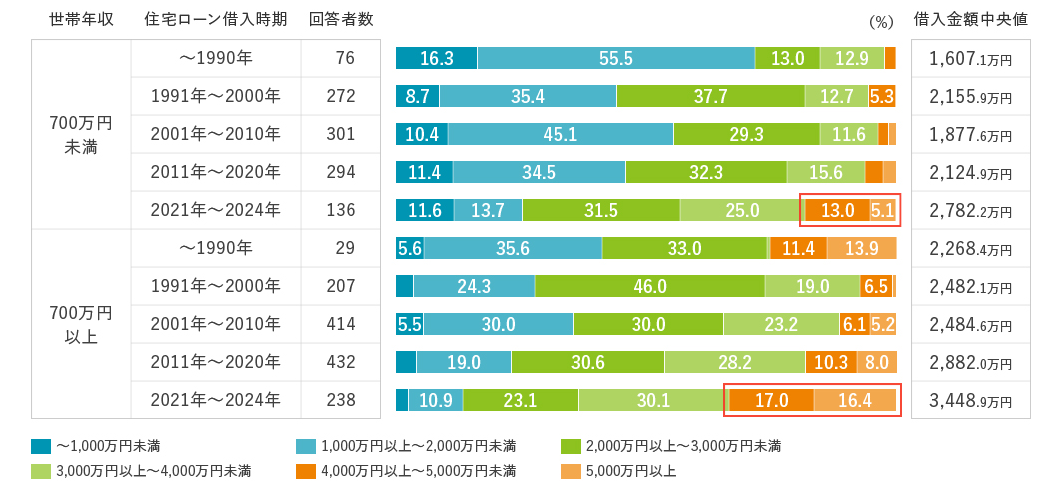

前回のコラムでは、頭金ゼロからの変化について触れましたが、頭金との関連が高い借入金額について確認します。世帯年収700万円未満と700万円以上に分けて確認をしたところ、いずれの年収区分においても、過去35年で借入金額中央値は徐々に増加しています。

特に、2021年~2024年の借入金額中央値が大きく伸びており、4,000万円以上の借入れも一定割合を占めるようになったことが分かります(図表1)。首都圏を中心に不動産価格の上昇が続いており、その価格上昇に追随したことが大きな要因の1つと考えられます。

【図表1】住宅ローンの借入金額(世帯年収別) (1990年~2024年)

※中央値は、回答が各選択肢内で均等に分布していることを前提とし、50%部分を概算値として算出。小数点第二位四捨五入。

(出所)特に出所を示していない場合、三井住友トラスト・資産のミライ研究所「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」(2025年)をもとにミライ研が作成

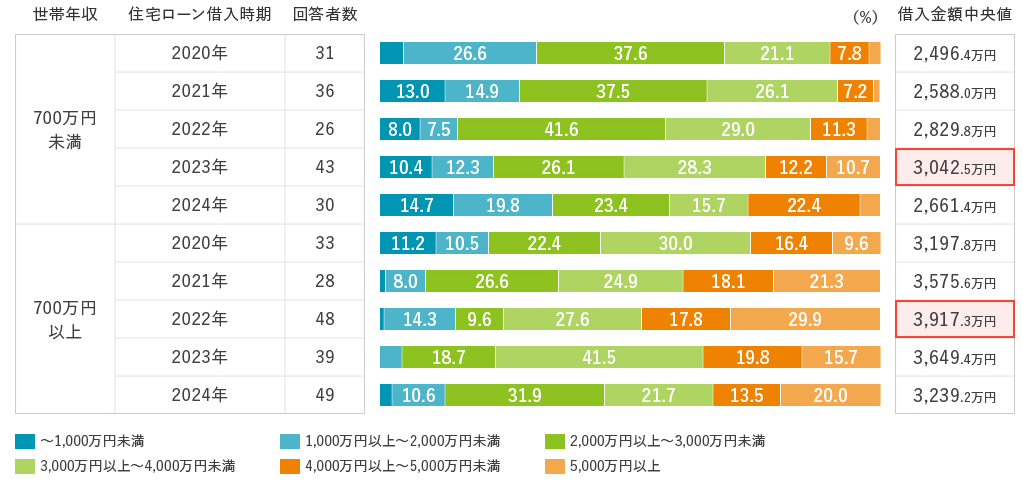

では、今後も借入金額は高額化し続けるのでしょうか。足元5年を確認すると、2022・23年に、借入金額中央値はピークアウトし、高額化の流れにも歯止めがかかった可能性があることが分かりました(図表2)。

【図表2】住宅ローンの借入金額(世帯年収別) (2020年~2024年)

※中央値は、回答が各選択肢内で均等に分布していることを前提とし、50%部分を概算値として算出。小数点第二位四捨五入。

実際に、住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査(2024年10月調査)」においても、融資率(融資額÷住宅価格)が50%以下の割合が、前回までの調査と比べて増加しています。これは、物件価格の高騰に追随するのではなく、自身の家計に合った借入金額や物件を選ぶ層も出てきていることを示しているのではないかと思われます。

借入期間35年超が2023年までは増加していたが、2024年は反転減少

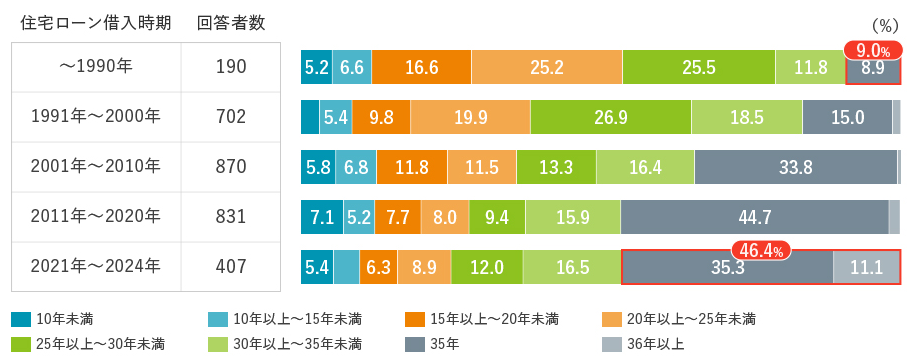

まず、過去からの動向を確認すると、借入期間35年以上は、1990年までは9.0%でしたが、2021年~2024年には46.4%に増加し、約5倍になりました。長期間で貸し出す住宅ローンも整備され、その需要も併せて伸びてきた結果といえます(図表3)。

【図表3】住宅ローンの借入年数(1990年~2024年)

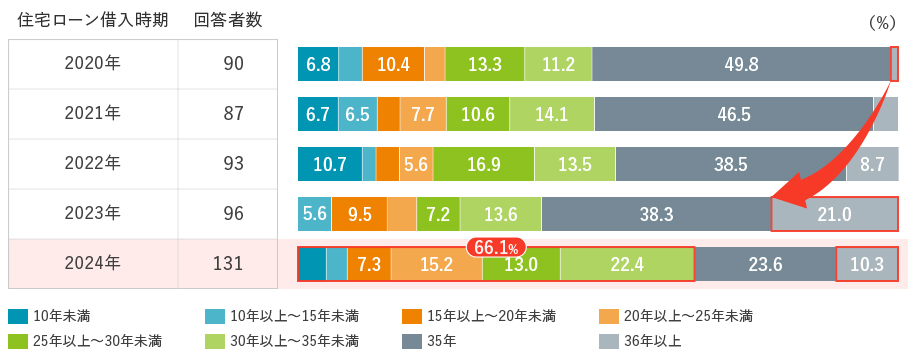

これについても直近5年を確認すると、2023年までは、借入期間35年が全体の4~5割を占めており、また借入期間36年以上が2020年の1.2%から2023年の21.0%と大幅に増加していました。

しかし2024年は、借入期間35年が減少(23.6%)し、「借入期間20年以上~25年未満」「借入期間30年以上~35年未満」が増加していました(図表4)。

【図表4】住宅ローンの借入年数(2020年~2024年)

他の条件が同じ場合、借入期間を長くすると1回あたりの返済額は抑えられますが、支払う利息の総額は増えます。今後、金利が上昇していくと想定しているケースでは、借入期間を長くして目先の返済額を抑えるのではなく、総コストを抑える戦略に移行している可能性があります。

では、その結果としての返済比率はどのように変化しているのでしょうか。その点については、次回のコラムでお伝えします。

(筆者:三井住友トラスト・資産のミライ研究所 矢野 礼菜)

関連リンク