健康保険証の代わりに使える

「資格確認書」でできること・できないこと マイナ保険証との違いは?

提供元:Mocha(モカ)

2024年12月2日から、健康保険証はマイナンバーカードを「マイナ保険証」として使うしくみに移行しています。しかし、マイナンバーカードの取得はあくまで任意であるため、持っていない人も一定数いるのが実情です。また、マイナンバーカードは持っているものの、健康保険証として登録していない人もいるでしょう。そのような人のところには、2025年7月頃から順次「資格確認書」が届くようになりました。

今回は、この資格確認書でできること・できないことを中心に解説します。

マイナ保険証の始まり

前提となる知識として、日本の保険制度とマイナ保険証の関係について説明しましょう。

日本では、生活保護を受けているなど一部の例外を除き、基本的に全員が何らかの公的医療保険に加入しなくてはいけません。紙やプラスチックカードの健康保険証は、この公的医療保険に加入していることを示すものです。

しかし、2024年12月2日以降、紙やプラスチックカードの健康保険証の新規発行は停止され、マイナンバーカードを健康保険証として使う仕組み(マイナ保険証)がスタートしました。

ただし、マイナンバーカードの取得および健康保険証としての利用はあくまで任意です(2025年8月時点)。そのため、マイナ保険証を使わない・使えない人が医療機関で保険診療を受けられるようにするため、資格確認書が無償で交付されます。

なお、従来の健康保険証は2025年8月1日から12月1日にかけて順次有効期限が切れていきますが、混乱が生じることも考えられるため、2026年3月末までは資格情報を確認できれば引き続き利用できるようになっています。

そもそも資格確認書って何?

資格確認書は、以下のように一定の条件を満たす人に無償で交付されます。

・マイナンバーカードを持っていない

・マイナンバーカードを持っているが健康保険証の利用登録をしていない方

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた

・マイナンバーカードを返納した

・後期高齢者医療制度に加入している方、新たに加入される方(2026年7月末までの暫定措置)

なお、後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の方には、マイナ保険証保有の有無にかかわらず、全員に資格確認書が交付されます。

資格確認書の有効期限は5年以内(具体的な期間は各保険者=公的医療保険の運営主体によって異なる)であり、終了後は更新により再交付される仕組みです。また、資格確認書には「氏名・生年月日」、「被保険者等記号・番号」、「保険者情報等」などの情報が記載されますが、具体的な様式・発行形態は各保険者によって異なるため、事前に確認しましょう。

マイナ保険証と資格確認書の違い

マイナ保険証がなくても、資格確認書があれば医療機関での保険診療を受けること自体は可能です。ただし、細かい点で違いがあります。

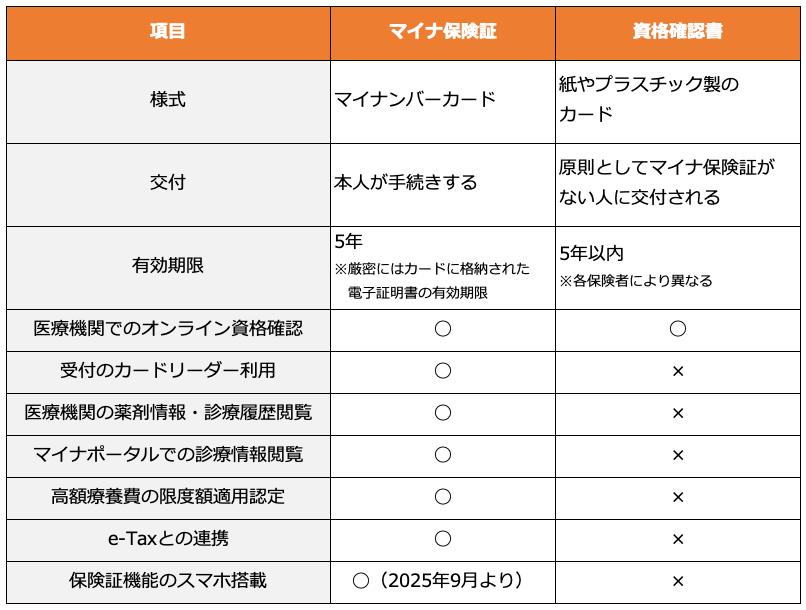

<マイナ保険証と資格確認書の違い>

資格確認書でも、これまでの保険証同様の医療を受けることができます。しかし、マイナ保険証にするとさまざまな点で利便性が高くなります。これはいずれも、資格確認書ではできないことです。

特に注目したいのが、高額療養費制度を使う際の手続きです。

高額療養費制度とは、病気やけがの治療で医療機関等の窓口での支払いが高額になる場合、手続きをすることで自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻される制度です。しかし、これはあくまで払い戻される制度である以上、一時的に立て替えなくてはいけません。しかし、事前に各保険者にて手続きし限度額適用認定証を入手すれば、自己負担額の上限を超えた額については払わなくて済む仕組みになっています。

マイナ保険証であれば、医療機関等の窓口で提示し「限度額情報の表示」に同意するだけで限度額適用認定の手続きが済むので更に簡単です。いつ高額な治療費のかかる病気・けがをするかはわからない以上、手続きが簡単に済むのは安心感にもつながるでしょう。

マイナ保険証を入手するには?

マイナ保険証を使うには、マイナンバーカードを用意する必要があります。マイナンバーカード自体を持っていない場合は、お住まいのある自治体に申請し、入手しましょう。

すでにマイナンバーカードは持っているものの、健康保険証としての登録を済ませていないなら、簡単な手続きで登録できます。

自宅など好きな場所から登録できるという意味でおすすめなのが、マイナポータルからの申込です。マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホとマイナポータルアプリを用意し、以下の手順で進めてください。

1.マイナポータルの「利用を申し込む」を押す

2.利用規約の確認

3.本人確認で「申し込む」を押す

4.暗証番号の入力、マイナンバーカードの読み取り

あると何かと便利だから早めに用意を

マイナンバーカードの取得はあくまで任意です。しかし、今後は今回紹介したマイナ保険証を含め、さまざまな公的身分証明書との一体化が進んでいくのは十分に予想されます。利用にあたって複雑な手続きは必要ないため、できるだけ早めに用意しておくと良いでしょう。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 荒井美亜]

関連リンク

株式会社Money&You

お金の知性が、人生を変える。女性向けマネー&キャリアのコラムサイト