「スキマバイト」「旅先でのお手伝い」「バス運転手のシェア」

観光業が抱える課題「季節過疎」を解消するカギは「人材のスポット採用」

「数日~数カ月、旅先でお手伝いする」という支援の形

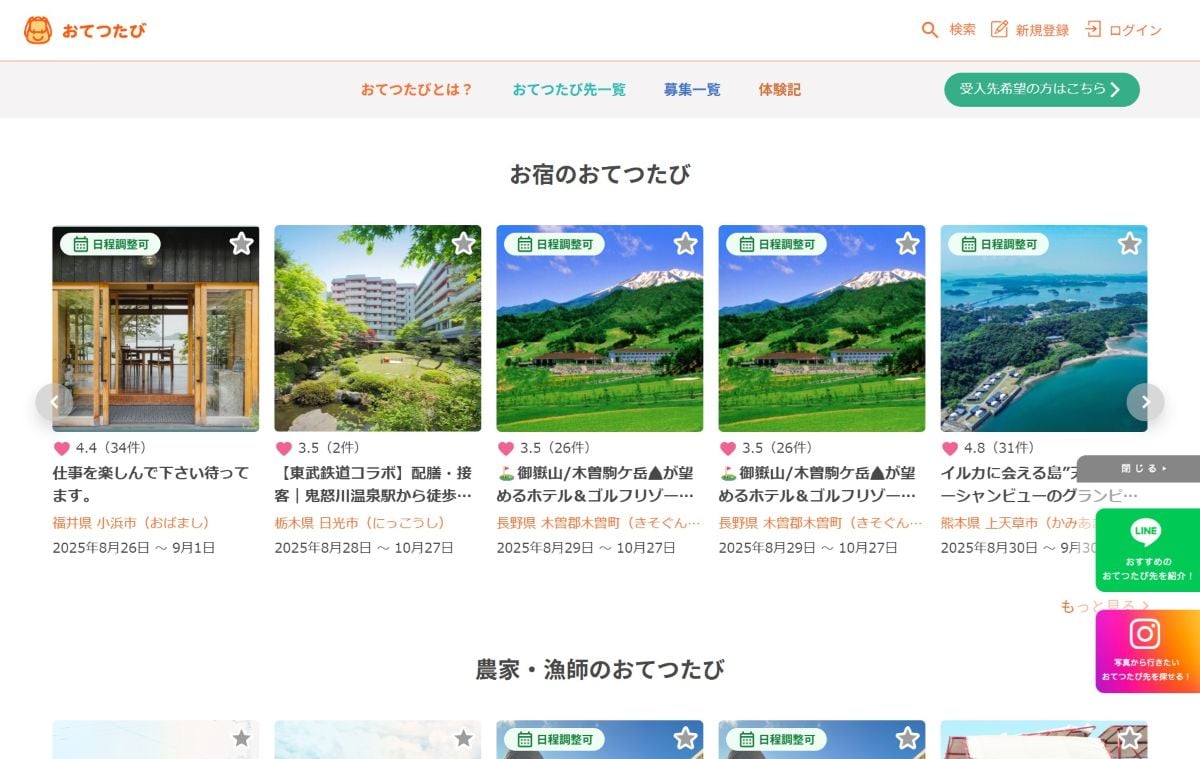

数日~数カ月単位で観光地に赴き、その地域やホテル・旅館の困りごとのお手伝いをするという旅の形も、徐々に広がり始めている。地域と旅行者のマッチングを行っているのが、ベンチャー企業のおてつたびだ。代表取締役CEOの永岡里菜さんは2018年におてつたびを立ち上げ、現在は全国約2000カ所のお手伝い先を紹介している。

ホテル・旅館だけでなく、農家・漁師をお手伝いする旅も紹介されている。

「私が三重県尾鷲市という人口1.6万人、高齢化率45%の地域出身で、地域内の労働力だけでは事業継続に限界があるという課題を感じていたことが原点にあります。社会人になってから日本各地のさまざまな地域を巡った際にも、あらゆる場所で人手不足の課題があり、私自身がお手伝いをしてきた経験をもとにおてつたびを立ち上げました」(永岡さん)

おてつたびは期間限定の「旅」の一環として、地域や宿泊施設などで働く形になっているため、一般的な求人とは異なり、どのような地域でも人材が集まりやすいという。

「通勤や移住を考えると、人口2000人未満の中山間地域やアクセスが困難な離島での労働は難しいと感じる方が多いと思います。しかし、『旅』をフックにすることで、『その地域を観光しながら働けるのであれば行ってみたい』と感じる方が多いようで、おてつたびのホームページに地域の情報を掲載すると、数日で申し込みが入るケースがほとんどです」(永岡さん)

実際におてつたびのサービスを利用し、お手伝いしてくれる旅行者を募っている施設のひとつが岐阜県・飛騨高山のホテルアソシア高山リゾート。かつて同ホテルに在籍しておてつたびの導入に尽力し、現在は総務部に所属する任田正夫さんに、当時の話を聞いた。

「高山市は人口8万人強、人口減少が進んでいる街である一方、年間数百万人の旅行者が訪れる観光地でもあります。コロナ禍で従業員を縮小していたこともあり、国内外の旅行者の方々が戻ってくるタイミングで人手不足が課題となったのです。当時はホテルのトップも現場の最前線に出ているような状況だったので、藁にもすがる思いでおてつたびさんのサービスを導入しました」(任田さん)

おてつたびを導入したことで、コロナ禍以前から課題となっていた「季節過疎」にも対応できるようになったという。

「繁忙期と閑散期があるので、従業員を雇用しづらいという課題がありました。おてつたびでは繁忙期に向けて人材を確保することができるので、人件費がオーバーしないように調整しながら、お客様を迎える態勢を整えやすくなったと感じています」(任田さん)

また、お手伝いに来た人が再び高山を訪れるというサイクルも生まれているという。

「募集するたびに何度も申し込んでくれる方もいますし、『今回は雪が見られたから、次は夏に来たい』とおっしゃってくださる方もいます。おてつたびで来てくださる方は1日ずっと働いていただくわけではないので、朝夕の就業の合間で観光するなど、さまざまな過ごし方をしていただいています。そのなかで一泊旅行では味わえない高山の深い魅力を知り、好きになってくれるのだと思います」(任田さん)

おてつたびを利用し、ホテルのレストランで勤務している様子。

「お手伝いをされた方の半数近くが『おてつたびがなければ、その地域を知らなかった』と話し、9割以上の方がお手伝いした地域に好意を寄せ、その地域への移住や就職をされた方もいます。日本には8万を超える集落があるといわれています。私たちは、それらの集落が次世代に残っていくよう、地域外の人が労働や消費で関わり続けるエコシステムの形成を目指していて、その一環としておてつたびを利用していただけたらと考えています」(永岡さん)