~日米が臨むインフラ再構築~

過去と未来が交錯

提供元:岡三証券

次なる時代の覇権を握るべく各国がAIの主導権確保に注力するなか、優れたAIプラットフォームの開発と、それを支える次世代インフラの構築が重要となっています。また、AIの開発が進むことで、音声対応やシミュレーション環境の自動生成が容易になり、工場や都市などにおける自律的なシステムの開発コストと時間を大幅に削減することが可能になると見込まれます。このため、AI技術で優位に立った国は自動運転や遠隔医療、MR(複合現実)など新サービスの展開においても有利になると考えられます。

AIの主導権確保や新サービスの社会実装には、高性能データセンターや各種センサー・カメラ、高速通信網、強固な電力網などが不可欠であることから、関連銘柄は息の長いテーマとなりそうです。

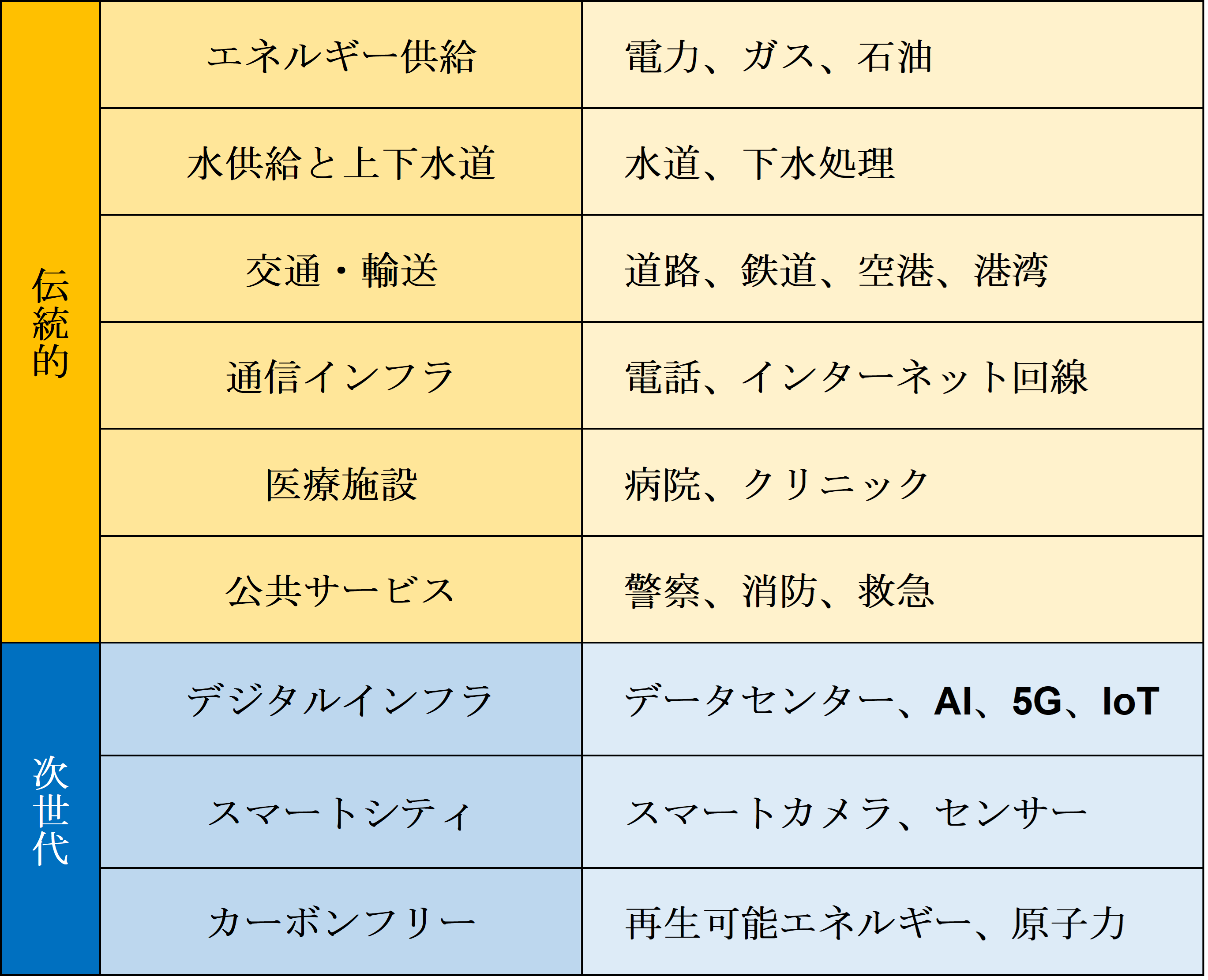

図表:伝統的インフラと次世代インフラ

電力確保や従来インフラの更新も必要に

次世代インフラへの移行に伴って電力供給の確保が喫緊の課題となっています。米国では、2000年代に入り省エネ技術が進歩したことから電力消費量は安定していました。しかし、米エネルギー情報局は2025年と2026年に米国の電力消費量が過去最高を記録するとの予想を示しています。特にデータセンターでの電力需要が格段に増加しており、米国におけるデータセンターの2030年の電力消費量は2023年比で2.7倍に達するとの調査もあります。

このようななか、2025年5月にトランプ大統領は、電力需要拡大への対応として原子力発電の導入を促進するための大統領令に署名しました。従来の原子炉よりも安全性が高く低コスト・短期間で建設可能な小型モジュール原子炉の開発も進んでおり、次世代の電力供給源として原子力発電が再注目されています。

また、先進国では老朽化する従来インフラの更新も急務となっています。米国では、2022年以降にインフラ投資雇用法(IIJA)を通じて1兆ドル規模の投資を行い、道路、橋、鉄道などの再建を進めています。

日本では2025年6月に、国土強靭化の中期計画が閣議決定されました。2026年度から5年間で20兆円強をかけて、(1)老朽化した下水道を5年以内に更新するなどのインフラ整備、(2)インフラ管理にAIなどデジタル技術を導入するなど防災技術のデジタル化を行うといった内容が盛り込まれています。政府からの支援を追い風にインフラ再構築を担う企業にも事業拡大が期待できそうです。

米国では産業の国内回帰が追い風に

トランプ大統領は各国・地域に対して相互関税を発動していますが、その背景の1つにはグローバリズム下で米企業が海外に移した生産拠点を米国内に呼び戻したいという考えがあります。実際に、アップルは米国での生産を拡大するため6,000億ドルを投じると表明したほか、エヌビディアは最大5,000億ドル相当のAIインフラ用製品を米国で生産するとしています。

こうしたなか、2025年7月にトランプ大統領の署名をもって成立した減税・歳出法には、企業の設備投資費用と国内研究開発費の全額即時償却が可能になるなどの税制改正も盛り込まれています。これにより、企業は法人税の節税効果増大のみならず、償却スケジュールを気にせず設備投資等に踏み切れるため、生産工場の新設・拡張に向けた動きが迅速化すると予想されます。

人手不足に対応可能な企業が有利

日米において建設需要が高まる一方で、移民政策の厳格化のほか、熟練技術者の高齢化や厳しい労働環境などが重しとなり、建設業界では人手不足が深刻な課題となっています。半面、需給が逼迫することで契約単価も上昇しています。日本では、公共工事費の見積もりに使う設計労務単価が2025年3月に引き上げられ、13年連続の上昇となりました。こうした環境では、デジタル・AI技術を活用し、業務の安全性や効率性向上に取り組む企業が競争優位性を確保するとみられます。

日本の大手建設企業は、人員の確保や高齢化の対応に苦慮する中小企業の買収や、建設後の運営やメンテナンスを施設保有企業から受託し、安定した収益源を確保することも可能と考えられます。建設業者から総合的なサービスプロバイダーへと進化し、事業拡大の好機を捉えられる企業は、契約単価の上昇も追い風となり、中長期的な成長が見込めそうです。

岡三証券株式会社 投資戦略部 グローバル株式戦略グループ 近藤 尚哉

入社以来、約7年間営業職を務めた後に、投資戦略部に配属となる。

現在は米国株のストラテジスト業務に携わり、テレビへの出演や新聞等でコメント。

関連リンク