「半導体をつくる装置をつくる会社」とは?東京エレクトロン、驚異的成長の歴史とその背景(前編)

半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置で世界屈指のシェアを誇り、2020年3月期の営業利益率は21%。グローバルで約1万4,000人の従業員を抱え、IT技術分野でその名を轟かせるBtoB企業が東京エレクトロンだ。

堅実な企業。しかしその船出は、高い志を持った一大チャレンジだった

創業は1963年。事業に向き合う姿勢は実直そのもの。だが、その船出は「いささか荒海に向けたものであっただろう」と、取締役会長の常石哲男さんは語る。

「久保徳雄氏、小髙敏夫氏らの創業者は、もともと総合商社にお勤めだったんですね。そこでエレクトロニクス分野の発展に直に触れていた。米国から輸入して日本の大手家電メーカーに販売していたわけです。ただ大きな商社ともなると、数ある歯車のなかの一部門であったという感覚だったんでしょう。右から左に販売するだけだと面白くない。もっとやりがいのある、付加価値のある仕事をしたいと考えた」

そんなとき、創業者たちがたまたま米国のメディアで目にしたのが、集積回路、いわゆるIC(Integrated Circuit)についての記事だった。トランジスタやダイオードをシリコン基板に集積し、電子回路を1つのチップに集積する部品。とはいえ米国でにわかに話題になっている発明品なんて、日本ではほとんど知られていないシロモノだ。しかし、そこに大きな可能性を直感した。

「このICは、日本国内においても将来爆発的に市場が拡大する可能性を秘めている。その製造装置を日本に輸入販売し、国内の電機メーカーの新規事業の立ち上げに繋げようと考えたわけです。そこで新会社設立の出資者を探した。当時はまだベンチャーキャピタルでの投資の仕組みが脆弱な時代でしたので、心当たりのある会社に出資をお願いしたが、賛同は困難でした。しかしながら、『面白そうだ』『可能性を試してみたい』と思っていただけたのが放送局のTBSさんであった。当初500万円の資本金をもとに、まず日本でICテスタ装置を販売しようと考えた。ただその装置は資本金の数倍になる高額な装置であったため、資金繰りは容易ではなかった」

そんなご縁から、東京エレクトロンは創業当時、TBSのお膝元である赤坂はTBS施設内に本社を構えるわけだが、そんな海のものとも山のものともつかぬ高額な機器を、メーカー名すらご存じない日本の名だたる電機メーカーに、その価値を理解していただいたうえで売らなければならない。そのハードルの高さは、想像に難くない。

日本の大手メーカーをあっと驚かせた、集積回路の将来性

「大手の電機メーカーさんにこんな装置があると紹介したわけですが、皆さんからの最初の反応は、軍用では使うかもしれないけど、一般消費者向けの商品じゃコストが合わないよという反応ばかりだったようです。それでも創業者たちは『こういうのは絶対日本は得意なはずだ』と、米国での現地視察を強く促し、見学してもらった結果、大手電機メーカーの皆さんはその量産性と将来性を実感したわけです」

さらに販売だけではなく、据え付け調整や不具合の修理といった高度な技術的サポートに加え、装置そのものの改善や改良も行う。付加価値を付けてのビジネスを行うことで、志していた高収益なビジネスを展開した。今日の東京エレクトロンのビジネスモデルの礎を築いたのだ。

「当時の目の付けどころと市場拡大への洞察力が正しかったのですね。ある意味では、当社は、IC産業を日本に広め、世界の半導体産業を成長させた貢献者であると考えています」

その先見の明は正しく、急成長を遂げる。1950年代のトランジスタ時代を経て、60年代以降にはICが半導体産業の主役となる。たとえばこの記事をご覧になっているパソコンやススマホなどの機器すべてが、ICの集合体でもある。

「ICはわずか60年強の歴史ですが、その成長の速度は強烈です。今やどんなものにも入っている。こんなにエキサイティングでこの先も拡大し、成長し続ける産業は、そんなにはありません」

日本の取引先に寄り添って、グローバル市場へ

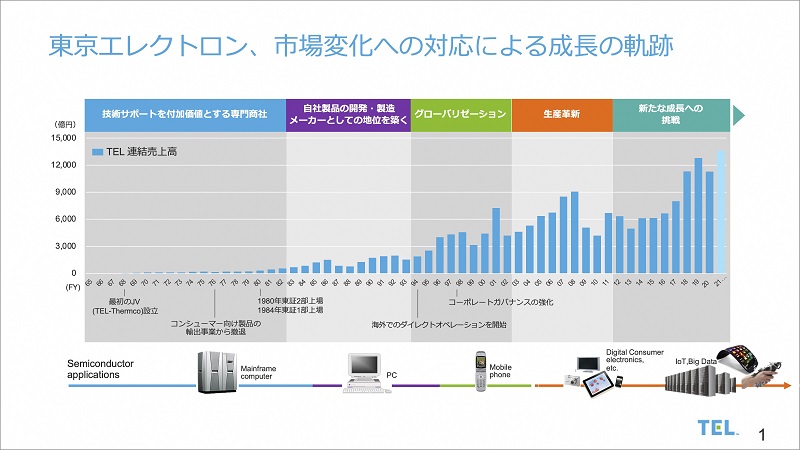

常石さんが語るように、東京エレクトロンの売上の成長曲線は大きく右肩上がりだ。そのビッグウェーブを巧みに乗りこなし、東京エレクトロンは1970年にまず拡散炉という製造装置を合弁会社の形態で完全に国産化。半導体製造装置メーカーに仲間入りしながら、かつ商社機能を持つという独自の両刀構えというポジションを築き、84年には東証一部上場を果たす。その創業当初から海外、とりわけ米国との接点が大きかったが、アジアおよび欧米へのグローバル展開を本格化したのは90年代に入ってからだという。

「装置ビジネスにおいて国内市場が急拡大している80年前後では、海外への進出志向があったかと問われると、私はおそらくそれほど大きくはなかったと思います。マーケットはまず身の丈にあった日本を中心に展開した。米国の最先端装置を日本のお客さまに販売して産業界を育てる。そこに大きなビジネスチャンスがあると信じて、見事にそれは成功しました。創業者は、東京エレクトロンの組織はどんなに大きく成長しても、全社が広義の意味でのニーズを追いかける“マーケティング オーガニゼーション”だと言い続けました。日本のお客さまが海外においても半導体工場を展開され、我々もお客さまの要請に伴い、海外に進出したわけです」

90年代、取引先である日本の主要な半導体メーカーが次々に海外での生産拠点を作り、それに伴って、東京エレクトロンも海外に半導体製造装置を輸出し、技術サポートも行うことになった。

「あまりにも日本の半導体メーカーのパフォーマンスが高いものですから、どうしてそんなに品質が高く、しかも工場の生産性がいいのであろうかと、とくに米国では話題になったのです」

日本の半導体製造が世界をリードしていた時代、海外半導体メーカーはあることに気づいた。日本メーカーが主たる半導体製造装置の多くを東京エレクトロンから購入し、高度の技術サポートや改造、改善をしているという事実だ。そのことにより「東京エレクトロンから装置を買いたい」という海外顧客からの要請が高まった。

郷に入れば郷に従い、フェアなビジネスを展開する

「我々としても海外のお客さまを拒むものではない。そういうところからから、本格的に米国のお客さまとのビジネスがスタートしました。そこには戦略的パートナーシップを結びたいという複数の米国のお客さまからのアプローチがありました。フェアにビジネスすることを希望し、日本のお客さまと同レベルのサポートを求めてきました。もともと一般的に、米国企業は米国内外のどの顧客にも公平にビジネス展開をするというフェアネスがあります。そうした精神を明記した契約書などを用意していました。本当に、ボーダレスでフェアネスを基本としていました」

こうして海外半導体メーカーとの取り引きがスタートするが、当初は、現地法人を設立して直接サポートするというオペレーションはとらなかった。

「当社は、海外での拡大路線にリスクを強く感じる会社でありました。世界各地でビジネスを展開するならば、その国のルールや文化、法律、規制など、いろんなものを正しく理解しておく必要がありました。それらを知らずにビジネスを進めて、何か問題を起こしたら取り返しがつかないことを懸念したのです」

そこでもともと東京エレクトロンが代理店契約を結んで装置を輸入していた海外メーカーと、今度は逆に代理店契約を結び、東京エレクトロンの装置を海外で販売と技術サポートをしてもらう代理店を経由する手法をとった。しかし契約した相手会社にしてみると、自社の製品である機器を自国の市場で販売・サポートしなければならないうえに、東京エレクトロン製品の販売からは利幅も少ない。さらに海外顧客も十分な高度の技術サポートを得られにくかった。

そうこうしているうちに、さまざまな理由から海外の顧客は代理店経由のビジネスでは不満として、東京エレクトロンとの直接のビジネスを臨むようになった。

「結局、東京エレクトロンが直販体制を構築することがもっとも効率的なんですね。海外のお客さまからの強くラブコールもあり、それに応える形で現地法人を、米国、ヨーロッパ、韓国に同時期に作りました。そして現地法人の初代社長は現地国籍の人材を登用しました。なぜそうしたかというと、長年代理店業務をしているなかで、その市場と文化と国民性に精通した人がマネジメントを行うのがもっとも実効性が高く、現地の士気が高まることを当社の代理店ビジネスの経験から学んできたのです」

さらに米国の取引先からの要望もあり、1995年に初の海外開発拠点をオレゴンに、1996年にはボストンとテキサスに工場を相次いで建設した。

「これには、米国のお客さまは驚きました。東京エレクトロンがフェアなビジネスに注力することをご存じでしたが、やはり日本のお客さまをひいきするのではないかと一抹の懸念があったようです。しかし我々のコミットメントは、純粋にお客さまにご満足いただけるサポートをすること。その証しとして、大規模な拠点の設立を実行しました」

日本の小さな技術専門商社が、やがて世界に名を轟かせる

その当時、常石さんは海外営業本部長という立場で、グローバル展開の先陣を切って仕事をしていた。2000年代のITバブル崩壊を乗り切れたのも、まさにこの決断が大きく貢献したからであろうことは想像に難くない。東京エレクトロンの大きなブレイクスルーだったと振り返る。

「グローバルなビジネス市場を相手にして、グローバルな戦いに挑むことを決めたのは大きかった。これこそが、現在7兆円に迫る時価総額の会社に育つ、最大のインフレクションポイントだと思います」

とはいえそれは結果論と断言する。なぜなら、常にひとつのことを念頭に仕事をしてきたから。あくまで付いてきた結果に過ぎないのだ。

「もちろんビジネスを展開する上で拡大路線に乗せることも大事です。しかし終始一貫、創業以来貫いてきたポリシーが大切なのです。それは、前述した広義のマーケティングオーガニゼーションという概念のもと、ベストプロダクツ、ベストサービスの追求です。入社以来ずっと聞いている言葉です。ベストプロダクツを追求した結果、グローバリゼーションを加速し、収益性も拡大した。利益なくして成長はありえませんが、ベストプロダクツ、ベストサービスをしっかり実践し、継続することこそが、持続的な成長を可能にする唯一の秘訣といえるでしょう」

(後編に続く)

(執筆:吉州正行)

<プロフィール>

常石 哲男さん

1952年兵庫県生まれ。76年、大阪大学工学部を卒業後、東京エレクトロン入社。92年に海外営業本部長を経て、同年、取締役。98年、代表取締役専務。17年、代表取締役会長を経て、20年6月より取締役会長。

<合わせて読みたい!>

経営統合断念でもコロナ禍でも“業績堅調”。東京エレクトロンの強さの秘密(後編)