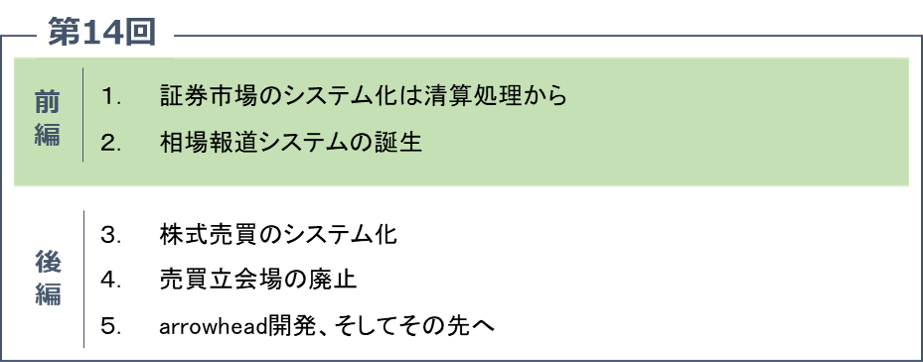

【第14回】証券市場のシステム史(前編)

- TAGS.

この記事は、連載シリーズ「歴史的な視点で経済、市場を学ぼう」の第14回で、2021/7/10(日)配信「【第13回】第二次世界大戦前後の証券市場」の続きです。

1. 証券市場のシステム化は清算処理から

第二次世界大戦後、我が国の証券市場が1949(昭和24)年に再開直後においては、各社で増資が相次いだために買いが進まず、株式取引は一時的に不人気となりました。しかも当時はデフレ政策(ドッジライン)の影響が消えていませんでした。しかし、1950(昭和25)年に勃発した朝鮮戦争によって特需景気が進展し、株式取引が増加しました。個々で言う特需とは戦争に際して物資が必要とされたことを指し、当初は繊維製品(綿布・毛布・麻袋)や自動車部品が中心で、やがて針金や鉄条網など各種鋼材のウェイトが高まりました。こうした変化は当時「糸へんから金へん」と描写されたものでした。

1953年(昭和28)年初めには東京証券取引所の午前立会の取引の清算処理が終わらなくなり、その為に午後立会が休業するという事態になったことから、システム化(当時は機械化と呼んでいました)による事務処理能力の向上が不可欠となりました。そこで、同年年末には、日本初の商用コンピューターとなるレミントン・ランド社製(現:日本ユニシス)のコンピューター「UNIVAC-120」を導入することになりました。

このコンピューターはパンチカード(穴のあいた厚手の紙片)によりデータを入力することによって計算処理を行う仕組みで、東証では大量のキーパンチャー(パンチカードに穴をあけて取引データを記録する仕事をする人)が作業にあたりました。

この時から日本の証券界は、様々な大量の株式事務トランザクションをシステム化して処理し続けていくことになります。例えば、1959(昭和34)年には、株券発行状況調査及び名義書換状況調査のシステムをやはり同様にパンチカードシステム化し、同年、前出のUNIVAC-120をU.C.Tシステム(ユニバック・カルキレイティング・タブレーター)にダウンサイジングしてリプレースするというように、絶え間なく増え続ける事務処理に、システム化で対応していきました。

2. 相場報道システムの誕生

第二次大戦後の証券市場の相場情報の伝達手段はラジオでした。東証の株券立会場の中にラジオ放送局のブースがあり、ボールドと呼ばれる手書きの株価表示板に取引所員がチョークで書き込む株価を、ブースからラジオ局員が双眼鏡で見て根紙と呼ばれるものを作成し、それをアナウンサーが読み上げて実況するという方式になっていました。価格の早期伝達は江戸期時代の堂島米会所の頃から市場にとって非常に重要なことと認識されており、システム化が早くから議論されていました。

「市場で付いた株価が即座に証券会社にデータとして送られ、店頭で顧客が直接見ることができる」というシステムの開発を受託した日立製作所は、国鉄の予約システムMARSや新幹線の運行管理システムの開発を担った国家プロジェクト用の精鋭部隊を投入し、東京大学の穂坂衛教授もサポートに入りました。

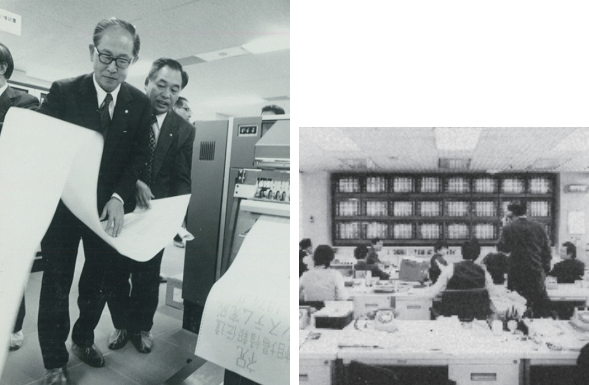

当時、国民の間にコンピューターに対する信用が低く、ここで失敗するとその後の様々な分野でのシステム化計画に支障が生じかねないという事情もあったといわれています。こうして、1974年(昭和49)年9月24日に、待機系を備え二重化された相場報道システムが、全国234店舗の証券会社に株価を配信する仕組みとして稼働しました。

右:証券会社の店頭

(後編に続く)

※このお話は、横山和輝名古屋市立大学経済学部准教授の協力を得て、横山氏の著作「マーケット進化論」日本評論社、「日本史で学ぶ経済学」東洋経済新報社 をベースに東京証券取引所が作成したものです。

(東証マネ部!編集部)

<合わせて読みたい!>

証券市場のシステム史(後編)