投資信託のトレンドが分かる!

2025年1月 投資信託の資金フロー

提供元:三菱アセット・ブレインズ

- TAGS.

投資信託は個人の資産形成における中心的な金融商品として多くの人が利用している。投資信託の資金流出入などの動向は、資産形成を考えるうえで重要な情報だろう。

そこで、毎年1000ファンド以上の投資信託を評価・分析する三菱アセット・ブレインズより、以下で2025年1月における投信市場の動向(注)についてご紹介する。

(注)ETF、DC専用、SMA専用、公社債投信等を除いた公募投信

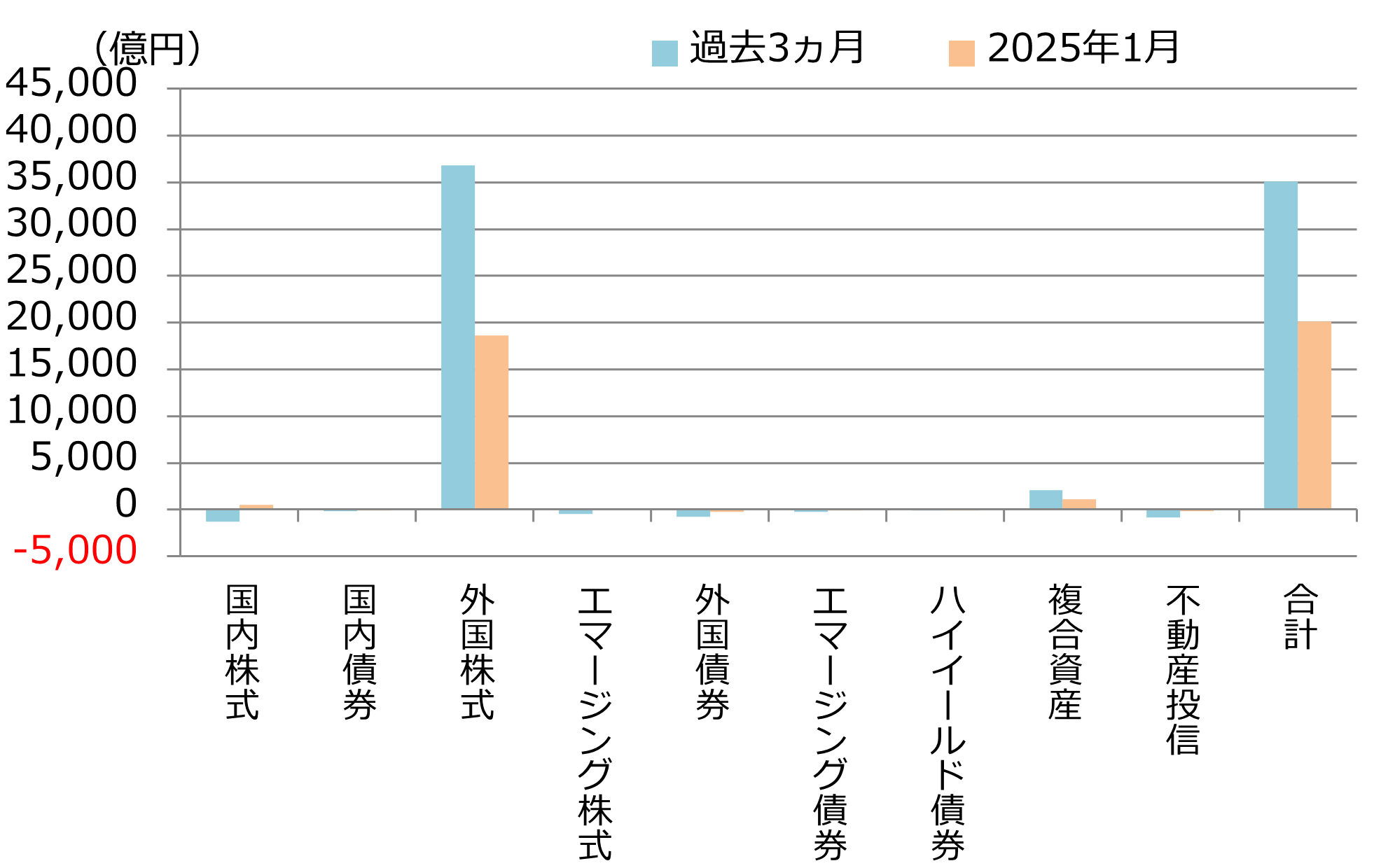

1.投信市場における資金の流出入動向

「過去最大、2兆円超えの資金流入超」

資金流出入額は約2兆130億円の流入超と過去最大となり、2兆円の大台を突破した。また、前月(約7,420億円の流入超)の約2.7倍となった。特に初週(1月6日の週)の流入額は約1兆円に上り、月間流入額の半分を占めた。新NISAの成長投資枠が年初から利用可能となり、多くの投資家が早期に投資枠を活用したと考えられる。

資産別の資金流入では、流入額の大きい順に、「外国株式型」(約1兆8,640億円)、「複合資産型」(約1,140億円)となった。外国株式型の流入額は前月から約8,000億円増加し、流入額全体の9割強を占めた。

資産別の資金流出では、流出額の大きい順に、「外国債券型」(▲約240億円)、「不動産投信型」(▲約190億円)となった。

個別ファンドでは、「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」(三菱UFJ)(約4,050億円)が1位となった。2位は「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」(三菱UFJ)(約3,760億円)、次いで3位には「iFreeNEXT FANG+インデックス」(大和)(約1,100億円)がランクインした。新たにランクインした「iFreeNEXT FANG+インデックス」はNYSE FANG+指数に連動する投資成果を目指すファンドである。当ファンドの直近1年間のリターンは52.4%と、高いパフォーマンスが投資家の注目を集めた。なお、NYSE FANG+指数は、高成長と技術革新を背景にグローバルな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業10銘柄に均等配分したポートフォリオで構成される指数である。

主要資産の資金流出入動向(過去3ヵ月と直近月)

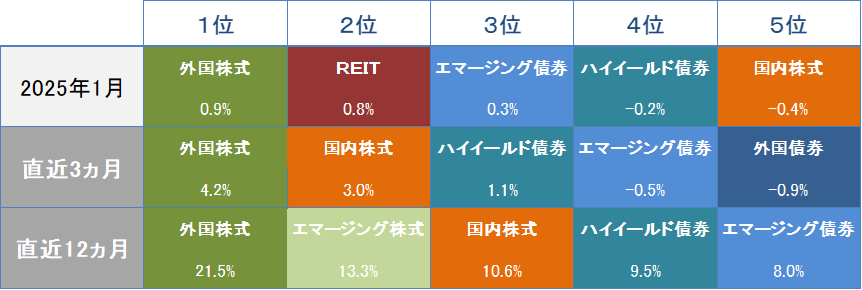

2.投信市場のパフォーマンス動向

「外貨建資産が円ベースで伸び悩む」

1月の金融市場は、日銀が利上げ継続姿勢を示したことで円高・ドル安が進行し、外貨建資産の円ベースでの価格が押し下げられた。また、トランプ新政権の政策への懸念が高まり、金価格が上昇した。

株式市場は、外国株式は円ベースで小幅に上昇、国内株式は小幅に下落した。1月の米国株式は、月上旬は堅調な経済指標を背景に金利が上昇し、株価は下落した。月中旬は、米国消費者物価指数(CPI)の鈍化による長期金利低下や、米国大手銀行の好決算を受け、株価は上昇に転じた。月下旬は、中国企業による低コストの新型生成AIの発表を受け、生成AI関連株を中心に株安が進行し、上昇幅を縮めた。

欧州株式は、月前半は企業業績の改善期待などから上昇した。月後半は、欧州中央銀行(ECB)が利下げを発表したことなどから上昇幅を広げ、ストックス欧州600指数は最高値を更新した。しかし、円高の進行により、円ベースの海外株式は小幅の上昇にとどまった。

国内株式は、月上旬は半導体関連株を中心に上昇し、日経平均株価は一時4万円台を回復したものの、堅調な米経済指標を受けて日米の長期金利が上昇し、下落に転じた。月中旬は、日銀の利上げ観測や、米国で新たな先端半導体輸出規制案が発表されたことなどから、下落幅を拡大した。月下旬は、トランプ新大統領が就任初日の関税引き上げを見送ったことなどから株価は反発したが、日銀が利上げを実施した上に今後の継続的な利上げ姿勢を示したことや、中国企業による低コスト生成AIの発表を受け、米国生成AI関連株を中心とした株安が広がり、国内株式は再び下落に転じた。

債券市場は、米国金利は横ばい、国内金利は上昇した。

米国10年国債利回りは、月前半はISM非製造業指数や雇用統計が予想を上回ったことで利下げペース鈍化が意識され、上昇した。月後半はCPIの鈍化によりインフレ再燃への警戒感が和らいだことや、生成AI関連株を中心とした株安から低下し、月間では横ばいとなった。

日本10年国債利回りは、月前半は堅調な米雇用統計による米国金利上昇や日銀の利上げ観測の高まりの影響を受け、上昇した。月後半は米CPIの鈍化による米国金利低下につられ一時低下したものの、日銀が利上げを実施した上に今後の継続的な利上げ姿勢を示したことから、上昇幅を広げた。

為替市場は、米ドル・円、ユーロ・円ともに円高が進行した。

米ドル・円は、月上旬は米国の堅調な経済指標を背景として米国金利が上昇し、円安・ドル高となった。月中旬は米CPIの鈍化により米国金利が低下し、円高・ドル安に反転した。月下旬は日銀が利上げを決め、今後も利上げを続ける姿勢を示したことから国内金利が上昇し、一段と円高・ドル安が進行した。

ユーロ・円は、月前半は英国の財政懸念の波及や日銀の利上げ観測の高まりにより、円高・ユーロ安となった。月後半は、堅調な中国の経済指標などの影響で一時ユーロ高となったが、ECBが継続的な利下げ姿勢を示したことから、再度、円高・ユーロ安に転じた。

これらを背景に、当月は円ベースでの外国株式やREITが小幅に上昇した。外国株式は上昇したものの、円高・ドル安の進行により円換算ベースでのパフォーマンスが抑制された。

パフォーマンス上位5資産のランキングと実績

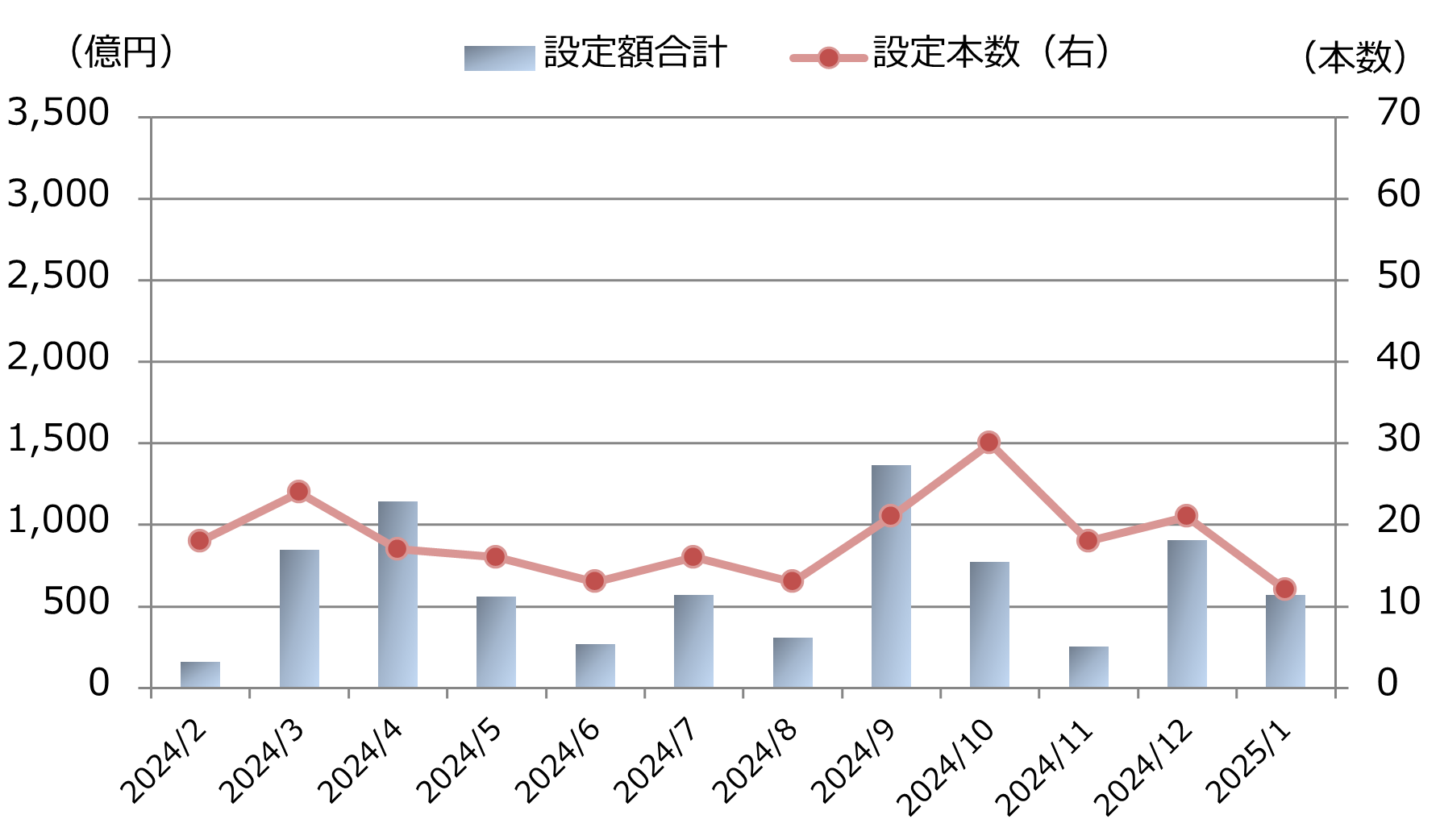

3.新規設定ファンドの動向

「設定本数、設定額ともに減少」

1月の新規設定は12本と前月(21本)から減少し、設定額も約570億円と前月(約900億円)から減少した。

新規設定ファンドのうち、設定額が最も多かったのは、「ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド」(大和)(約260億円)、次いで「fundnote日本株Kaihouファンド(匠のファンドかいほう)」(fundnote)(約100億円)となった。

1位のダイワ・アンビット・インド小型株ファンドは、外国投資信託を通して主にインドの小型株式に投資する。実質的な運用はアンビット・インベストメント・アドバイザーズ・プライベート・リミテッドが担う。

2位のfundnote日本株Kaihouファンドは、本源的な価値と市場価格との乖離が著しい銘柄を絞り込み、20銘柄程度の国内株式に厳選投資する。当初申込期間(設定前)の買付け申込みが相次ぎ、申込額上限の100億円に到達したことから、申込み受付が一時停止されたが、2月20日から50億円程度を上限に申込受付を再開した。

新規設定金額、設定本数の推移

最後に、1月の資金流入上位15ファンドを掲載しておく。

資金流入上位15ファンド一覧

(三菱アセット・ブレインズ)

関連リンク