相談相手は必要?

「新NISA白書」から読み取れる新NISA初年度の投資行動

提供元:三井住友DSアセットマネジメント

- TAGS.

新NISA2年目も後半戦。新NISAをきっかけに投資を開始した方も多いと思いますが、自分以外の投資家がどのような行動を取っているのか、気になりませんか?今回は新NISAに関するアンケート結果について分析したレポート「新NISA白書」の中から、「2024年相場急落時の投資家の投資行動」についての結果をご紹介したいと思います。

その時どう動いた?相場急落時の投資家の行動とは

2024年8月5日、7月のISM製造業景気指数が8カ月ぶりの低水準となったことや失業率の上昇などによって景気悪化への懸念が広がり、株式相場が大きく急落しました。一日の下落幅は、NYダウでは-2.6%、日経平均では-12.4%にもなりました。このような「突発的な事態」において、実際に投資家が取った行動を属性別に見ていきましょう。

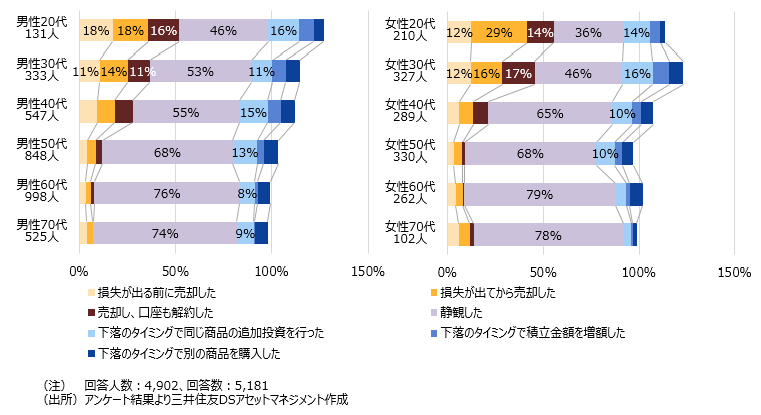

【図表1】2024年8月の相場急落時に取った行動(複数回答)

全体として「静観した」という回答が最も多くなっています。一方で、年代が若くなるほど「売却」や「購入」などの投資行動を取った割合が増えていることが分かります。特に、男女ともに下落局面で「売却」したという回答が多く、中でも「損失が出てから売却した」、いわゆる「損切り」を選択した投資家は、若い世代ほど多くなっています。

この「売却」した投資家たちは、なぜそのような決断をしたのでしょうか?売却行動を取った理由について見てみましょう。

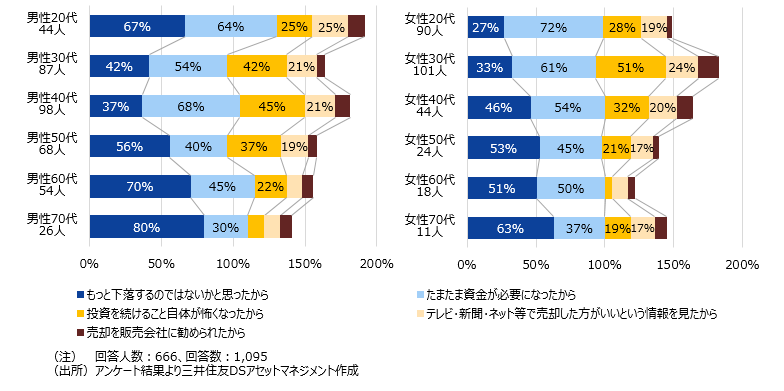

【図表2】相場急落時に売却した理由(複数回答)

この結果を見ると、売却行動を取った理由として最も多かったのは「もっと下落するのではないかと思ったから」です。男性では20代と60~70代で回答率が高く、女性は年代が上がるにつれて回答率が増加しました。さらなる下落に対する警戒心の高さがうかがえます。また年代が高い方は自身の今後の投資可能期間も考え、安全策として早めに見切りをつける傾向にあるのかもしれません。

本来であれば「長期」で非課税の恩恵を受けられることが特徴の新NISAで、初年度の8月という早い段階で手放してしまっている投資家が多いことには驚かされました。売却が「利益確定」や「損切り」であるなら投資戦略として有効な場合もあり、タイミングを見て投資を再開することもあるでしょう。しかし、気になるのは「投資を続けること自体が怖くなったから」を選んだ投資家が、現役世代を中心に一定数いることです。

また、つみたて投資枠で保有している商品を売却した投資家が多かったことも、今回のアンケートで分かっています。

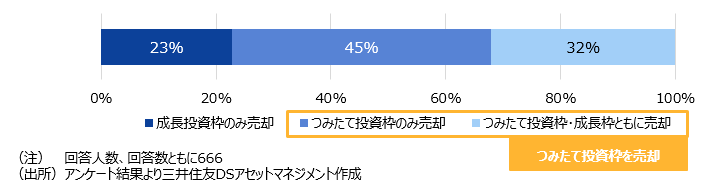

【図表3】相場急落時に売却・解約した商品の投資枠

前述のとおり、非課税期間が無期限化された新NISAでは「長期」で投資をすることによる恩恵がより増しています。そして新NISAのつみたて投資枠は、購入価格を平準化しながら変動リスクを軽減できる積み立て投資のメリットと非課税のメリット、両方を享受できる投資枠です。

にもかかわらず、相場の急落時につみたて投資枠で保有している商品を売却したという回答が7割を超えていました。つみたて投資枠を利用している投資家自体が多いということもあると思いますが、積み立てている最中のものを、相場下落時に売却してしまう、というのは非常にもったいないと感じることも確かです。

投資行動のアンケートでは、相場変動時に「売却」してしまったのは若い世代が多かったので、おそらくつみたて投資枠の商品を売却してしまった主な層は若い世代を中心とした投資経験の浅い投資家であると考えられそうです。

この要因について、「新NISA白書」では3つポイントをあげて考察をしています。

若い世代が積み立てをやめてしまう3つの理由

1つ目は「想定投資期間の短さ」です。

「新NISA白書」では想定投資期間についてもアンケートを行いましたが、20代では男性で31%、女性で40%の方が「1年以上~3年未満」と回答していました。この結果では、20代が老後や将来のための資産形成に新NISAを活用しているという印象はあまり受けません。「数年以内に使い道が決まっている資金を運用している」、もしくは「投資の勉強として、手始めに短い期間を想定した運用からスタートしている」、などといった理由が考えられます。そんな中で想定外の大きなショックが起こり、慌てて手放してしまったのかもしれません。

2つ目は若い世代の「リスク回避姿勢の高さ」です。

「成長投資枠における銘柄選定の決め手」というアンケートでは「投資対象の値上がり期待」「分配金・配当金が魅力的」に全年代で票が集まりましたが、20~30代ではこれに次いで「変動が小さく安定した値動き」がランクインしました。「純資産残高が大きい」や「売れ筋にランクイン」などの安心できる材料にも票が集まり、成長投資枠ですら若い世代はあまり大きなリスクを取りたがっていない様子が見て取れる結果となりました。つみたて投資枠でも、傾向はある程度同じだと推測できます。

この結果を見ると、特に若い世代は比較的安定志向であると考えられるため、相場の急落で驚いて売却してしまうことも理解できます。

3つ目は「安定志向と保有商品のミスマッチ」です。

投資可能商品が成長投資枠と比較して少ないつみたて投資枠ですが、「つみたて投資枠保有資産」についてのアンケート結果によると全年代で8割以上が海外株式や国内株式を保有しており、20~30代では男女ともに他の世代よりも株式の保有割合が高いという結果でした。

若い世代の特徴として、1つ目で「短期志向」、2つ目で「リスク回避姿勢の高さ」をあげましたが、一方で保有している投資商品は海外株式や国内株式というリスクが高めの資産が多いという「ミスマッチ」が存在しており、ここにも相場の急落を受け止めきれない原因がありそうです。

「相談できる相手」を作っておこう

若い世代に限らず、投資経験が浅いと想定外のことが起こった時に判断に迷ってしまうことも多いでしょう。今はオンライン、特に20~30代ではSNSを活用している投資家の割合が非常に高く、金融機関以外から発信される情報を参考にしている方も増えています。一方で、金融機関が提供しているような双方向で相談できるサービスを活用している投資家は、特に日中勤務している現役世代では、まだ少ない印象です。

しかし、次の図表を見ると、金融機関の営業担当者は下落タイミングで適切なフォローを行い、冷静で有効な投資行動をお勧めしていたことが分かります。

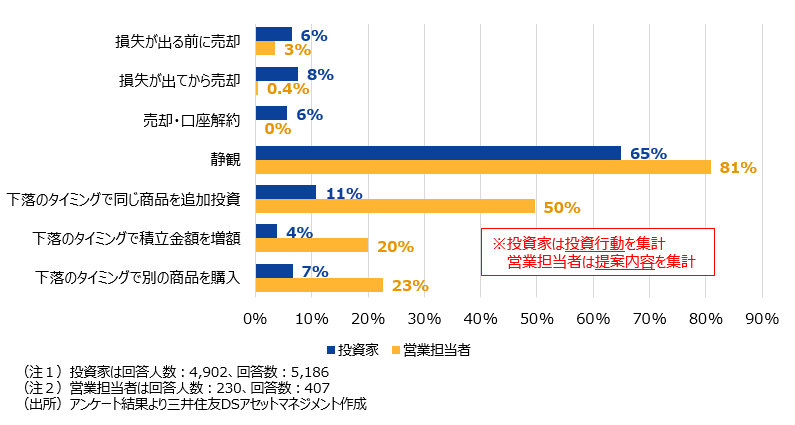

【図表4】2024年8月相場急落時の営業担当者による提案と、投資家の投資行動の比較(複数回答)

このグラフを見ると、営業担当者は下落のタイミングでお客さまに冷静なアドバイスを行っています。基本的には「静観」を勧めると同時に、状況に応じて「商品を追加投資」、「積立金額を増額」、「別の商品を購入」といった積極的な対応を提案していることが分かります。

担当者のフォローを受けて、冷静に「静観」や「買い増し」などの判断を行えたケースも多かったと考えられそうです。

今は平日夕方や土曜の相談窓口、オンライン相談など、勤務者でも利用できるサービスがある金融機関が増えています。自ら情報収集もしつつ、プロの目線でアドバイスをもらうことのできる「相談相手」を見つけていくことも、中長期的での資産運用を目指す上で大切なことかもしれません。

自分にとっての「ゴール設定」を忘れずに

新NISAをきっかけに投資を開始したり検討したりする中で、自身の投資方針に迷われる方もいるかもしれません。投資をする上で一番最初に考えていただきたいのは、自身にとっての「ゴール設定」です。

何のために投資をするのか?

どれくらいの期間を想定するのか?

それを実現するには、どの程度のリスクを取ればよいのか?

どのような投資手法が自分に向いているのか?

それに当てはまる商品は何か?

一つずつ順番に、時には誰かに相談しながら、自分にとっての最適な「資産運用」を見つけていきましょう。投資家の皆さまが安心して投資に取り組める環境を支えるべく、私たち金融機関も正確で質の高い情報を提供し、「資産運用立国」に向けて尽力していきたいと思っています。

「新NISA白書」レポート本誌では、今回ご紹介した項目以外にも(1)投資家、(2)販売会社の本部、(3)販売会社の営業担当者の3方向に実施したアンケートの回答を比較検証した結果を掲載しています。ご興味を持っていただけましたら、ぜひご覧ください。

今回の私どもの調査報告が、読んでいただいた皆さまの資産運用の一助となることを願っています。

(提供元:三井住友DSアセットマネジメント)

関連リンク