“高市ラリー“、政治と資産形成の関係

日経記事で学ぶ~幸福寿命を延ばす投資術(14)

提供元:日本経済新聞社

本コラムは東証マネ部!で連載した「日経記事でマネートレーニング」の続編で、投資や資産形成の幅広いスキルや基礎的なノウハウの習熟を目的としています。拙著「幸福寿命を延ばすマネーの新常識」(日本経済新聞出版刊)を大幅に再構成・加筆し、日経電子版の注目記事なども織り交ぜつつ、総合的な金融リテラシーの底上げを目指します。

2025年10月は日本の近代史に刻むエポック・メイキングが起こりました。高市早苗首相――憲政史上初の女性宰相の誕生です。国政トップという切り口では奈良時代の称徳天皇まで遡って約1255年ぶりになりましょうか。同じ奈良出身という点で偶然にしては出来過ぎのストーリーのようにもみえます。

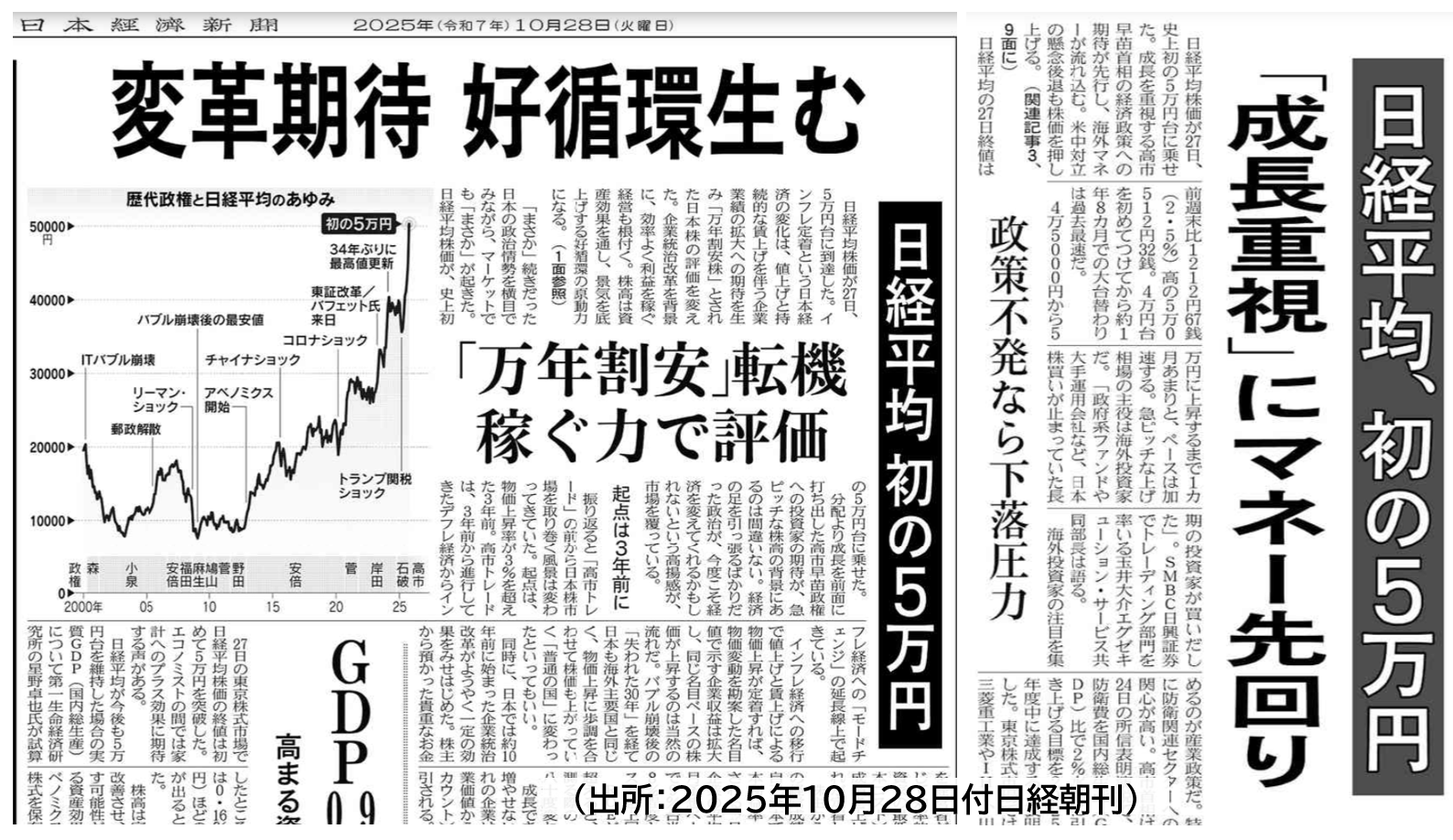

そして、高市・自民党総裁誕生をきっかけに日経平均株価が1カ月も経ずに6641円(14.5%)以上上昇。初めて5万円を突き抜けました。その後は急反落し、値動きが荒くなっていますが、どうやら高市首相・政権は投資や資産形成、家計にも大きな影響を与えそうです。

というわけで、今回は政治とマネー・マーケットの関係を学んでみましょう。

大相場を演出する「長期政権」

全国紙では最大級のニュースについては「号外」を打ちます。そして、日本経済新聞は高市早苗氏の自民党総裁選出と高市首相誕生時に2回も連続して号外を打ちました。その出来事のインパクトの大きさをうかがわせます。

東京株式市場もビッグニュースに「買い」で応えました。10月6日の日経平均株価は前週末比2175円26銭(4.8%)高の4万7944円76銭。この日、日経平均は4万6000円という節目を上回って最高値を更新すると、次の4万7000円の節目さえ一気に突き抜けました。ここでさすがに押し戻されるかと思いきや、騰勢は弱まらずザラバ(取引時間中)で4万8150円まで上昇しました。3度の台替わり(大台を3つ突破すること)を1日で達成するなど前代未聞です。

この爆発的な上昇を演出したのは「高市トレード」です。10月以降は連日、「高市トレード」「高市ラリー」が報じられ、10月下旬には日経平均株価が未踏の5万円台に乗せました。

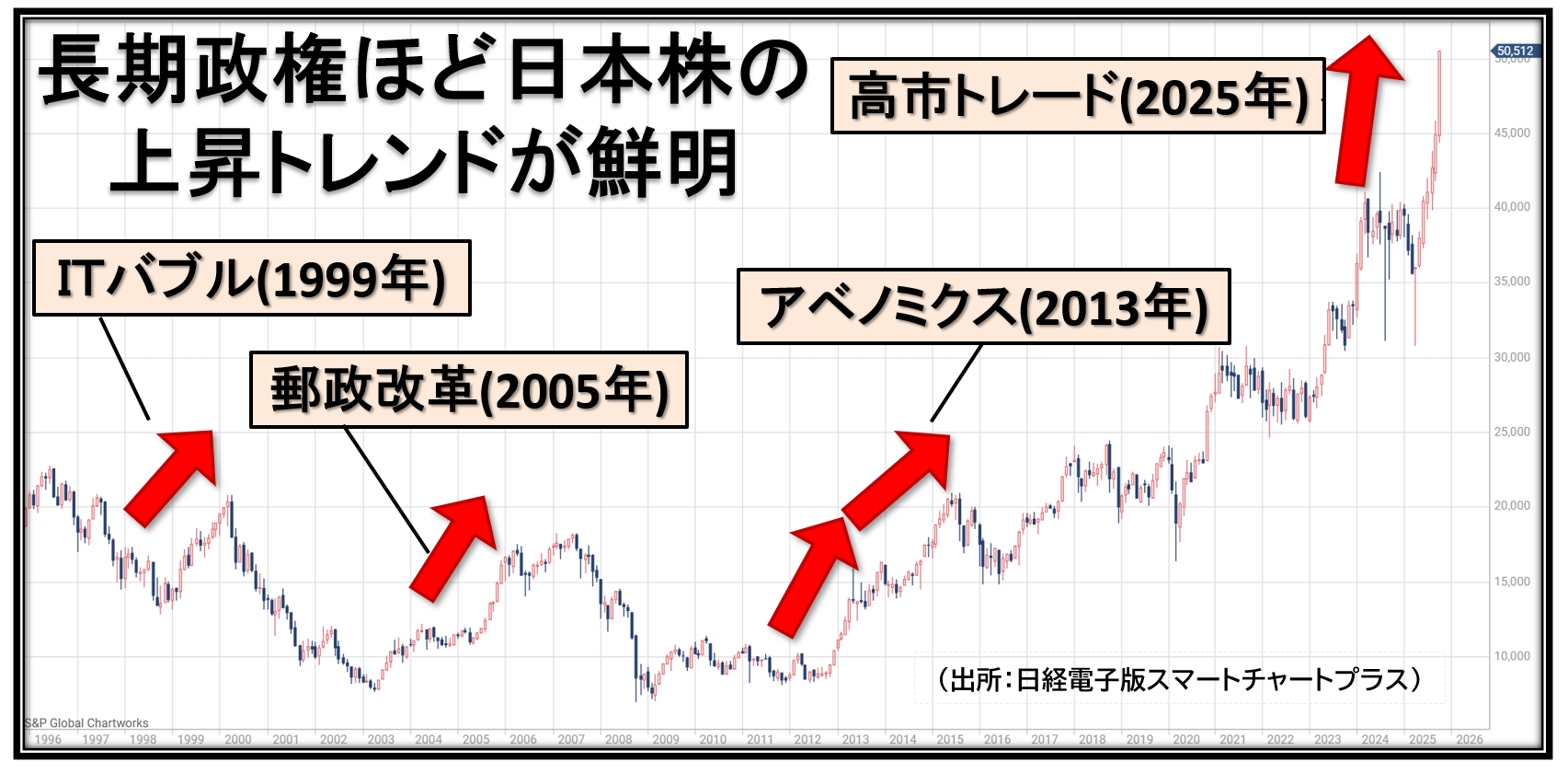

日本株の動きを左右するのは景気と企業業績です。あるいはそれに影響を与える日米の金融政策や外為市場です。「政治」が直接、株式市場で材料にされることはあまりありませんが、例外はあります。政権が強固な影響力を持つ、あるいは長期政権になりそうだと資本市場が評価した場合、相場の流れが劇的に上向くことが10~15年に1度あります。

これはたとえば政治家の名前を「冠」に付けるような相場です。最近では2期目の安倍晋三政権発足を起点とする2012年年末からの「アベノミクス相場」が有名ですね。2005年8月の「郵政解散」を引き金とする小泉純一郎政権の「郵政相場」も記録的な上昇を演じました。共通点は国内外の投資家から政権に対する期待がひときわ高いということ、そして長期政権と長期間値上がりが続く大相場がセットである点です。

たとえば、アベノミクス相場は日経平均が8000円台から1万8000円台まで2倍以上に上昇し、安倍政権は歴代最長となりました。やや古くなりますが、中曽根康弘政権(1982年11月~1987年11月)は日経平均が期間中2.9倍まで上昇し、安倍政権(2.2倍)をも上回っています。

参考までに3年間で3度、総理大臣が変わった旧民主党時代(2009年9月鳩山由紀夫政権~2012年12月野田佳彦政権)は投資家から評価されず、日経平均株価は8000円~1万円で長期停滞が続きました。野党に限らず与党も同じで、石破茂氏が自民総裁になったときは日経平均が1900円安という「石破ショック」が広がり、政権は果たして超短命に終わりました。市場は政権が国民の負託に応えられるか、じつはかなり正確にみているといえます。

しかし、高市トレードの熱狂は尋常ではありません。上のグラフを「ベクトル」で表示してみましたが、いかがでしょう?

相場の向きがもう直角に近い方向性ですよね。右肩上がりの株価が継続するのは資産形成のうえで最良の条件ではあるのですが、ここまで過熱気味になるといささか心配です。案の定、11月に入って相場は一気に基調を弱めました。

「金融緩和と財政出動」がキーワード

高市首相は11月4日、日本成長戦略本部を設置し、「強い経済」の実現へ動き始めました。政権の基本方針は「緩和的な金融政策・財政拡張による成長投資」です。金融政策は利上げを急がず緩和基調を維持し、政府は積極的な財政出動によって成長戦略を引っ張るという枠組みです。

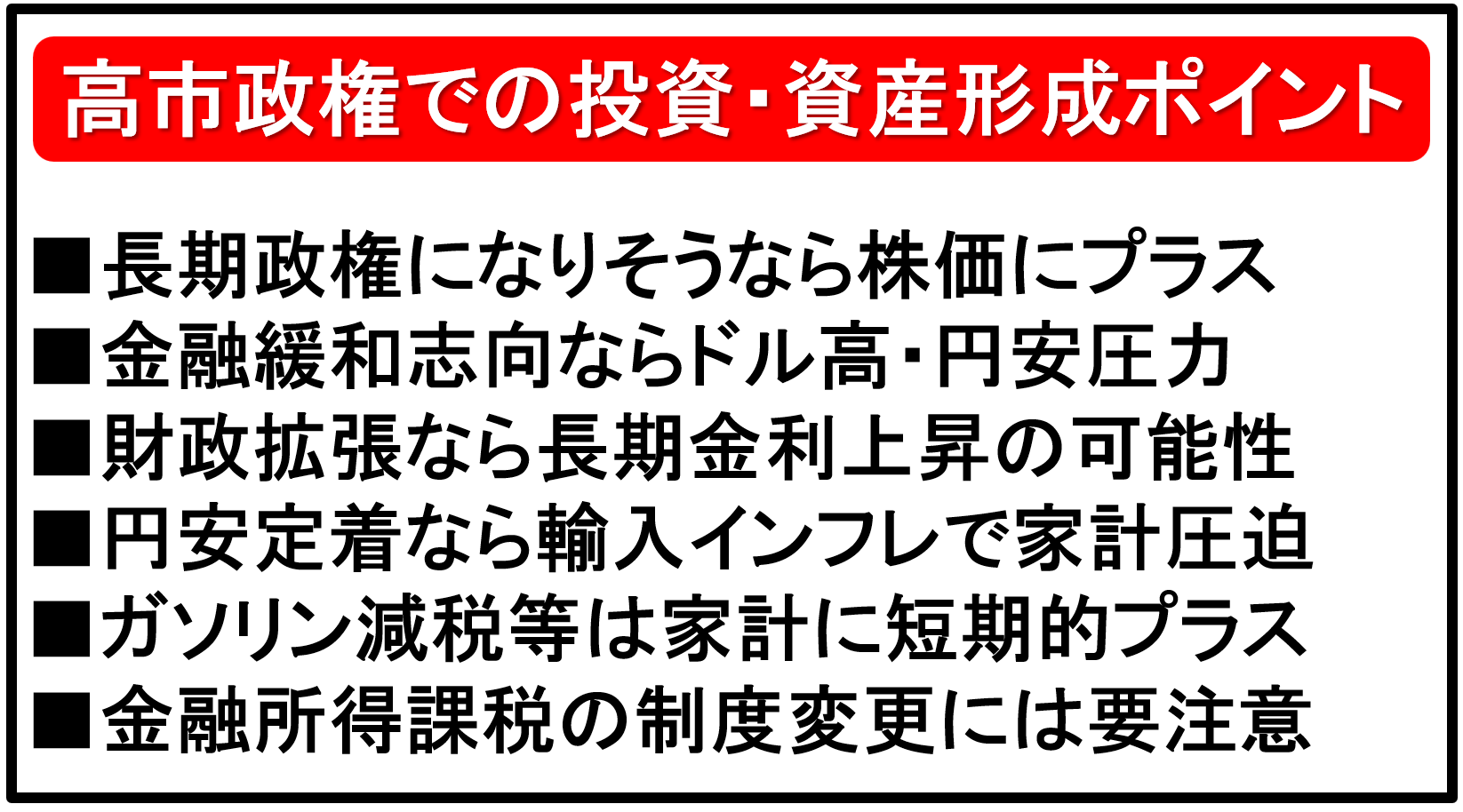

この方針をマーケットや資産形成、家計の視点にとらえ直すと要するに(1)円安・ドル高、(2)短期金利低下、(3)長期金利は上昇、(4)物価に上昇圧力――の4点に絞られます。特に(2)は大事で、この結果として(1)の外為市場での影響が広がります。金融緩和政策を維持することで日本と米国の金利差が縮まりにくくなるので、低金利の円を売る動きが続くとみられるわけです。

実際、高市トレードによってドル円の相場レンジは1ドル147円台半ばから154円台まで一気にドル高・円安が進みました。円安は日本の製造業に追い風ですし、何より緩和基調が継続するのは景気にプラスとなります。

しかし、デメリットもあります。円が下がると輸入物価が上がり、たいていの製品は値上がりします。高市政権は物価対策を最優先事項に挙げていますが、かたや物価上昇につながる円安環境を醸成しつつある点で正直「ちぐはぐ感」も否めません。

日経平均5万円時代が訪れ、投資や資産形成など(攻め)には手放しで喜べる環境ですが、家計(という守り)には物価高が重圧になってきます。マネーをどう動かすかを考えるうえで、現役世代はよく認識しておくべきポイントかと思います。

このほかの高市政権でのポイントを整理してみました。まず、政権が長期安定することは株高傾向につながります。ただし、金融緩和政策は企業業績にプラスな半面、輸入インフレを通じて家計を圧迫する要因になります。

また成長投資のために財政出動をする場合、財源が焦点になります。赤字国債増発で賄おうとすると長期金利は上昇し、株式相場にマイナスに働くとみられます。財源のアテとして「金融所得課税」の制度変更も案として出ているので注意を払う必要があるでしょう。

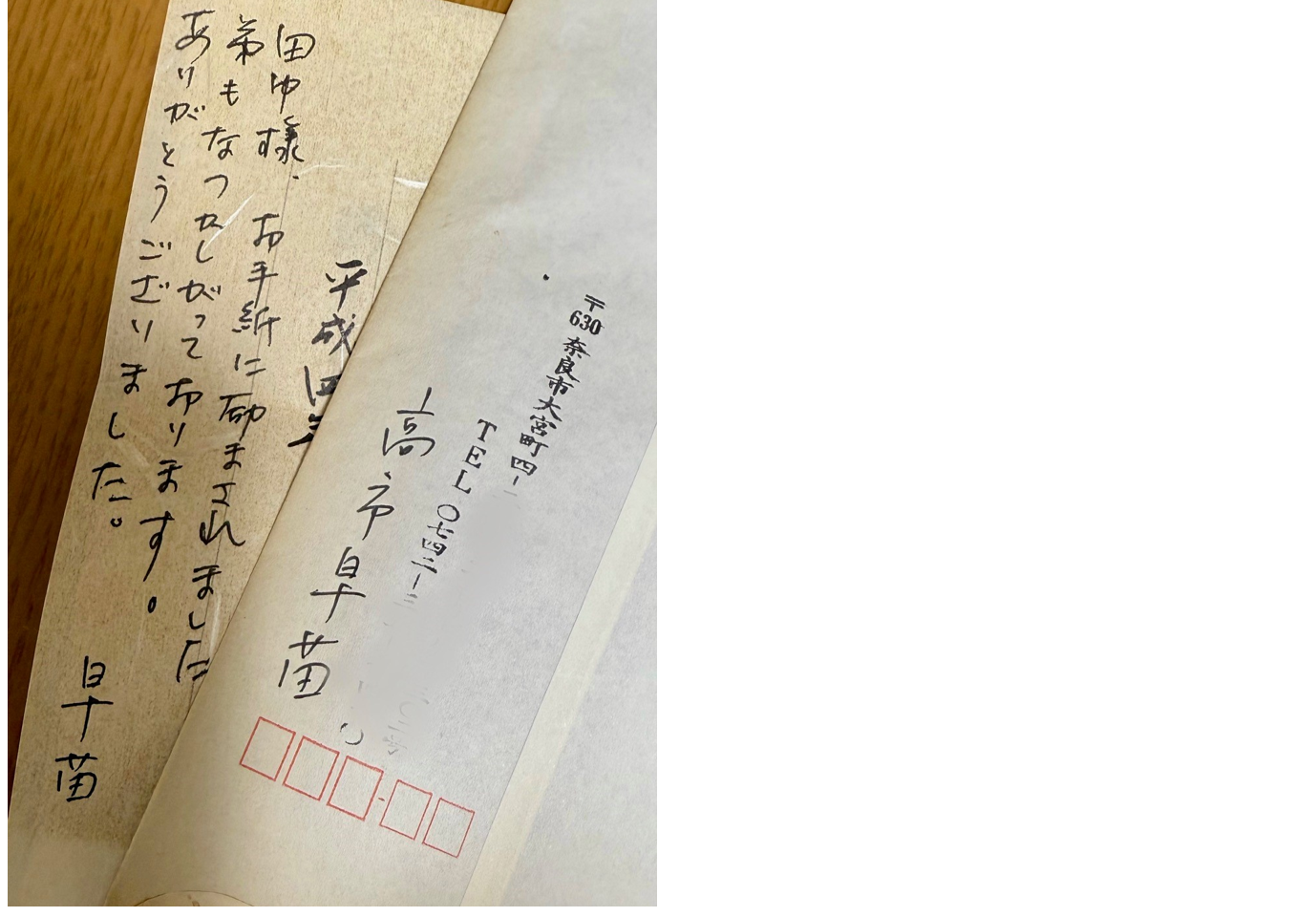

雑談です。高市さんと私は同じ奈良出身なのですが、かれこれ40年前に私の弟が高市家に家庭教師として出入りしていた時代がありました。高市さんと同じ大学の先輩後輩つながりという縁もあったようです。高市さん自身はすでに大学を卒業して「松下政経塾」に通っておられました。「早苗姉ちゃん」(当時の呼称)は「カワサキ400」と思しきバイクの爆音を轟かせて帰宅されるとか。休憩中はお茶も入れてくださるのですが、しおらしさはあまりなく?明るく豪快で今と同じキャラだったようです。1992年に初めて出馬されると聞いたときは私の両親含めて家族ぐるみ親戚ぐるみで応援しました。

実家には当時の奮闘を綴った高市さんからの直筆の手紙も残っていました。「まさかこのときの早苗ねえちゃんが歴史に刻む首相になるなんて」と感慨にふけりながら、両親の墓前報告に行かねばと思った次第です(笑)

言われてみればたしかに……本コーナーではマネーに関する気づきや新しい常識を解説していきます。拙著(下記リンク)を副教材として併読していただけると高いリテラシーが身につきます。本ブログの参考になる日経電子版記事を紹介しておきます。

【参考記事】

日経平均、「高市相場」で10月上げ幅最大 初の5万2000円台乗せ(日経電子版 2025年10月31日)

日経平均急伸、一時2200円高 高市氏の政策期待 円は急落、150円台(日経電子版 2025年10月6日)

関連リンク