実質賃金とは?名目賃金との違いや計算方法をわかりやすく解説

実質賃金・名目賃金のデータ

ここで、日本の実質賃金や名目賃金の推移を確認したうえで、海外の数値と比較してみましょう。

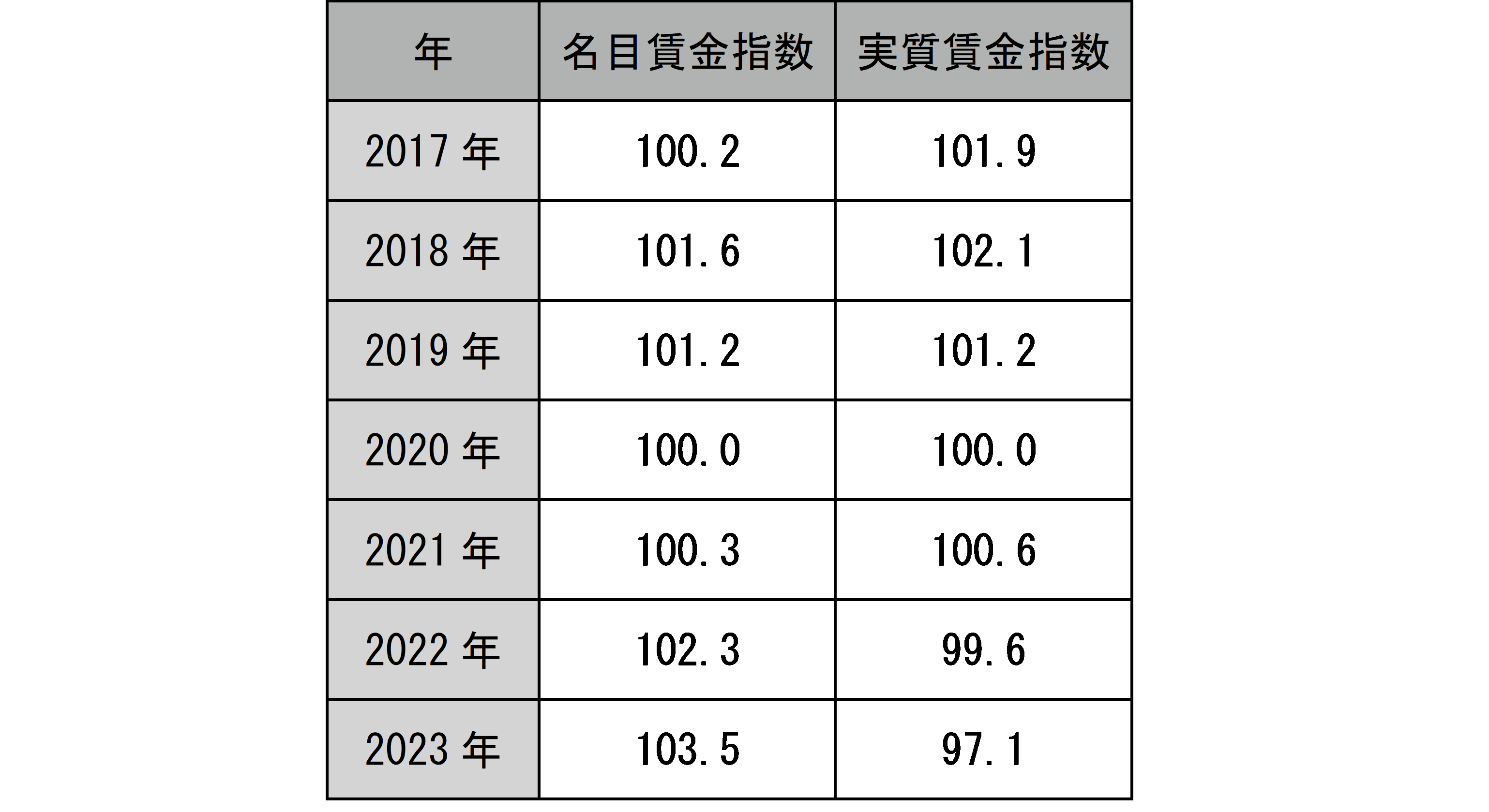

日本の実質賃金・名目賃金の推移(2017〜2024年)

2017年から2023年までの日本における実質賃金指数・名目賃金指数の推移(事業書規模5人以上)を以下の表にまとめました。

表から、2022年・2023年と名目賃金指数が上昇しているにもかかわらず、実質賃金指数は下落していることがわかります。賃金が上昇する一方で、物価もさらに上昇していることが要因と判断できるでしょう。

なお、速報ベースで2024年10〜12月の実質賃金指数は114.3でした。また、2024年全体の実質賃金指数は99.4です。

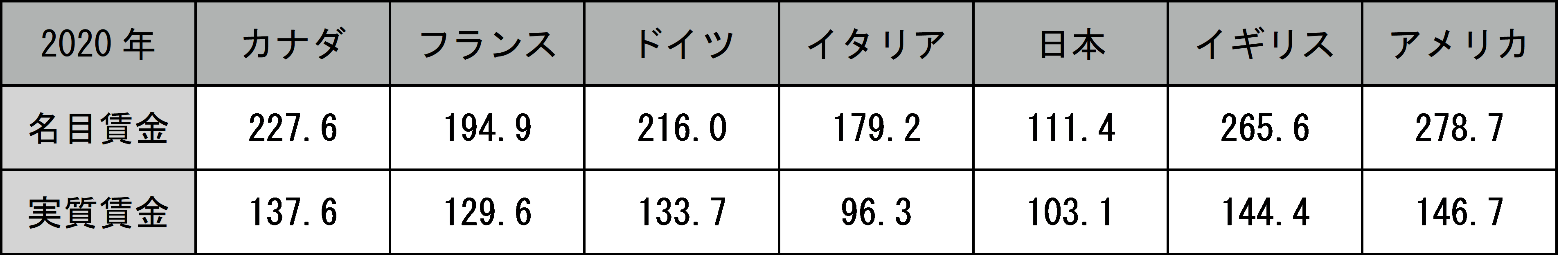

G7各国の名目・実質賃金比較

少し前のデータではありますが、厚生労働省が「令和4年版 労働経済の分析」において、1991年を100とし、G7各国の2020年までの賃金推移を比較したデータを発表しています。そのうち、2020年部分をピックアップした表が以下の通りです。

上記の表からは、イギリスやアメリカは実質賃金が1991年と比べて大幅に上昇しているのに対し、日本やイタリアは大きな変動がないことがわかります。

なお、G7がどのような集まりなのか知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

G7とは?加盟国やG20との違いについてもわかりやすく解説

実質賃金が下落・停滞する要因

実質賃金が下落したり停滞したりする主な要因は、以下の通りです。

・インフレーションが続く

・企業が賃上げをためらう

ここから、各要因について解説します。

インフレーションが続く

インフレーション(インフレ)が続くと、実質賃金が下落したり停滞したりする要因になるでしょう。

インフレーションとは、モノの値段が全体的に上がることにより、お金の価値が下がることを指します。また、一般的に消費者物価指数が前年より上昇した率を意味する言葉が、物価上昇率・インフレ率です。

実質賃金は消費者物価指数を使って算出する指標のため、名目賃金の上昇率がインフレ率より低ければ、数値は下がります。

なお、景気が停滞しているにもかかわらず物価が上昇することを意味する言葉がスタグフレーションです。スタグフレーションについては、以下の記事を参考にしてください。

「スタグフレーションとは?原因・対策や過去の事例についても詳しく解説」

企業が賃上げをためらう

企業が賃上げをためらうことも、実質賃金が下落したり、停滞したりすることにつながります。

企業が賃金をためらっていると、名目賃金は上昇しません。実質賃金は名目賃金を消費者物価指数で割って求める指標のため、名目賃金が横ばいの場合は、消費者物価指数が下落しない限り基本的に実質賃金は下落か停滞することになります。

実質賃金の下落が家計に与える影響

実質賃金が低下すると、モノやサービスを購入する際の負担が重くなるため、生活が苦しくなる可能性があります。

実質賃金が下落するのは、消費者物価指数が下がらない状況で名目賃金が下落するか、名目賃金が上がらない状況で消費者物価指数が上昇する場合です。給料が今までと変わらないのに食品の値段が上がる(実質賃金が下落する)ことをイメージすると、家計負担が重くなることが理解できるでしょう。

政府や企業が実質賃金下落を防ぐためにできること

政府が実質賃金の下落を防ぐためにできることは、主に以下の通りです。

・賃金・雇用に関する政策を実施する

・過度なインフレへの対策を講じる

また、企業も労働生産性を高めることにより実質賃金下落を防げる場合があります。それぞれ確認していきましょう。

賃金・雇用に関する政策を実施する【政府】

政府が賃金や雇用に関する政策を打ち出すことが、実質賃金の下落を防ぐ方法のひとつです。

例えば、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた「最低賃金」を上げると、名目賃金の上昇を通じて実質賃金の改善につながる可能性があります。また、雇用の安定を促す政策を実施することも、名目賃金の上昇につながることがあるでしょう。

過度なインフレへの対策を講じる【政府】

政府が過度なインフレへの対策を講じることも、実質賃金の下落を防ぐことになりえます。なぜなら、インフレへ対策を実施することにより消費者物価指数が上昇することを抑えられるためです。

具体例として、政府が高騰するエネルギー価格に対して補助を出す、中央銀行(日本銀行)が適切な金融政策を実施するなどの対策が挙げられます。

労働生産性を高める【企業】

労働生産性と実質賃金の伸び率には比例的な関係が見られるため、企業が労働生産性を高めることも、実質賃金下落を防ぐためにできることです。

労働生産性とは、労働者がどれくらいの成果を出したのかを示す指標です。労働生産性を上げる具体的な方法として、従業員教育などを通して業務の無駄を省いて質の高い結果を目指す、ITツールの導入や設備投資を進めるなどがあります。労働生産性の計算式などについては、以下を参考にしてください。

労働生産性の定義とは?計算式や向上させる方法をわかりやすく解説

実質賃金は名目賃金や消費者物価指数と関係がある

実質賃金は、名目賃金を消費者物価指数で割って計算する指標です。実質賃金の推移を確認すれば、購買力や生活水準の変化がわかります。

一般的に、実質賃金が下落・停滞するのは、インフレーションが続いたり、企業が賃上げをためらったりするときです。また、実質賃金の下落・停滞を防ぐには、政府が各種政策を打ち出す方法や、企業が労働生産性を向上させる方法があります。

厚生労働省が実質賃金指数を発表しているので、家計への影響を把握するためにも毎月チェックしてみてはいかがでしょうか。

参考:厚生労働省「毎月勤労統計調査全国調査で作成している指数等の解説(令和4年1月部分入替え(ベンチマーク更新))」

参考:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果速報」

参考:厚生労働省「コラム1-3-1図 G7各国の賃金(名目・実質)の推移」

ライター:Editor HB

監修者:高橋 尚

監修者の経歴:

都市銀行に約30年間勤務。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、内部管理等を経験。個人向けの投資信託、各種保険商品や、法人向けのデリバティブ商品等の金融商品関連業務の経験も長い。2012年3月ファイナンシャルプランナー1級取得。2016年2月日商簿記2級取得。現在は公益社団法人管理職。