【調査を読み解くシリーズ】インフレへの対応手段としての「投資」の浸透は道半ば

提供元:アセットマネジメントOne 未来をはぐくむ研究所

- TAGS.

インフレへの対応手段としての「投資」の浸透は進んでいるのか?

ここまでは足元のインフレについてお話ししました。インフレが続くと、現金の価値が相対的に減少します。

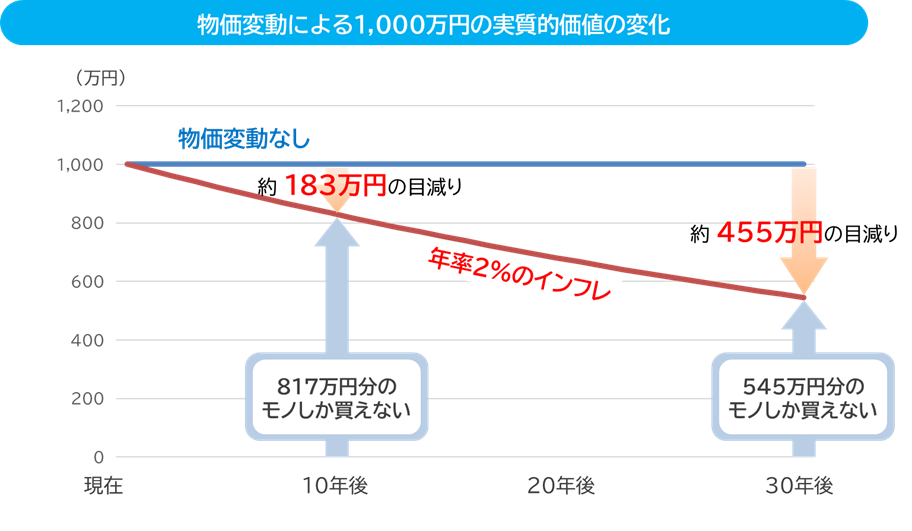

例えば【図表4】のように、前年同月比で2%のインフレが10年続くと、現金の価値は約18%減少します。これが30年続くと、現金の価値は約45%も目減りする計算になります。足元のように3%や4%の物価上昇が続く場合には、現金の価値はもっと減少することになります。

【図表4】

インフレに対して、自分の資産を守る必要があります。対応手段の一つとして、株式や投資信託など、収益率がインフレ率を上回ることが期待できる金融商品への「投資」が挙げられます。

ここで、インフレへの対応手段としての「投資」に関するデータを見てみたいと思います。

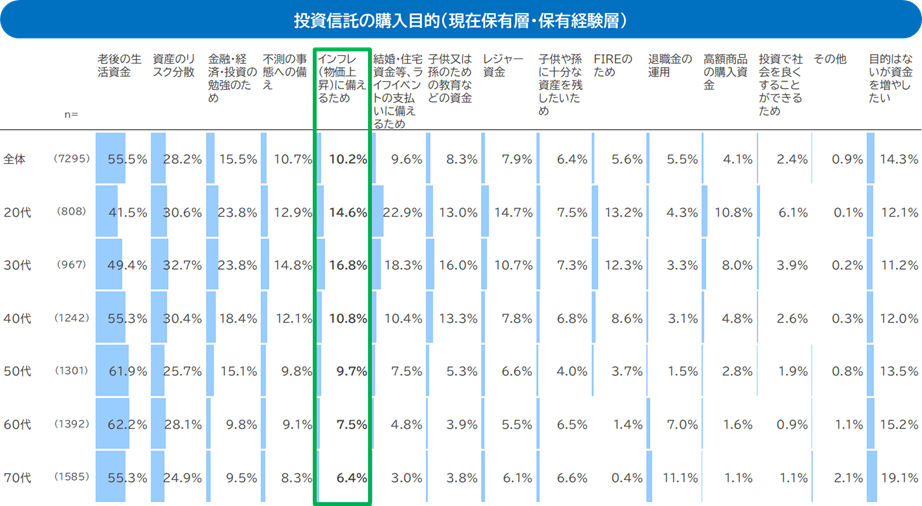

投資信託協会のアンケートの「投資信託の購入目的」という質問に対する回答項目に、「インフレ(物価上昇)に備えるため」が2024年の調査から新たに追加されました。

「インフレに備えるため」と回答した割合は全体の10.2%と、購入目的としては低い割合でした。(【図表5】)

【図表5】

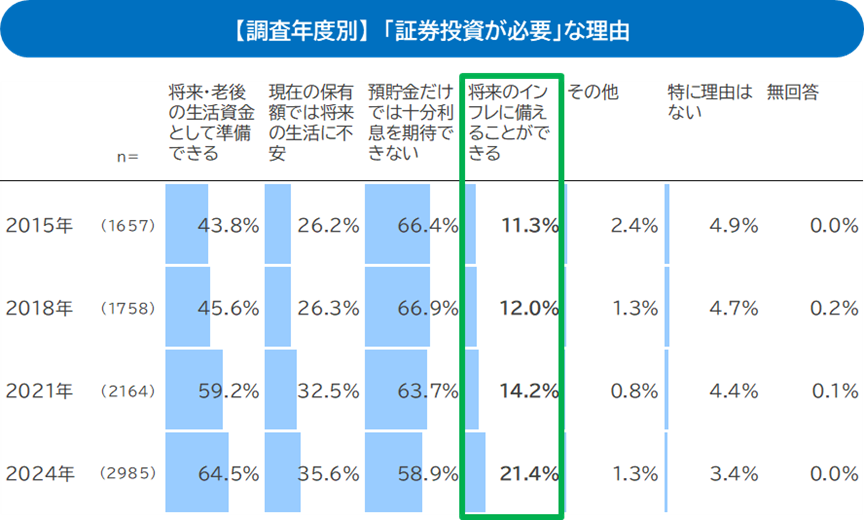

投資信託協会のアンケートでは新たに追加された回答項目であるため、過去からの推移は分かりませんが、日本証券業協会が3年に1度実施している「証券投資に関する全国調査」では、インフレと投資に関する過去からのデータを見ることができます。(【図表6】)

「証券投資が必要」な理由に対する回答項目に「将来のインフレに備えることができる」という項目があります。そのように回答した割合は、2024年の調査では21.4%でした。時系列に見ると、2015年は11.3%、2018年は12.0%、2021年は14.2%と、10%台前半からインフレの加速とともに増加しています。とはいえ、「証券投資が必要」と回答した人のうち、5分の1程度であり、インフレへの対応手段としての「投資」はまだ十分に浸透しているとは言えません。

【図表6】

インフレへの対応手段としての「投資」がなかなか浸透しない理由として、以下のような点が挙げられます

● 生活者は「目の前のインフレ」という悩みを抱えており、将来のお金を増やすための投資とは時間軸がずれているため。

● インフレへの関心の高まりはこの3年間であるので、投資によってインフレに備えることができたという成功体験がまだないため。

目の前の家計も重要ですが、インフレが継続する将来を見据えて、中長期の資産形成をすることを同時に考えることも重要です。

現在投資をしている人々が将来、インフレ率以上の投資成果を得る成功体験を積み重ねることで、インフレへの対応手段としての「投資」という選択肢が浸透していくことが期待されます。

インフレから資産を守る手段としての「投資」の必要性を伝えることは今後ますます求められてくるでしょう。多くの人々がインフレに対して適切な対策を選択できるよう、金融機関や金融経済教育を行う組織や専門家による分かりやすい情報提供などのサポートが望まれます。

(執筆 : アセットマネジメントOne未来をはぐくむ研究所 坂内 卓)

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。当資料は、アセットマネジメントOne株式会社がお客さまの理解を深めていただくために情報提供を目的として作成したものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。アセットマネジメントOne株式会社は、投資家に対する投資勧誘は行いません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

投資信託は、1.預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。2.購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。3.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

研究員

証券会社で個人投資家向けの商品企画や営業企画を携わった後、IT企業でフィンテックアプリの運営を担う。2020年アセットマネジメントOneに中途で入社後は営業企画や新規ビジネス企画などに従事。2024年4月より現職。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

関連リンク