投資信託のトレンドが分かる!

2025年8月 投資信託の資金フロー

提供元:三菱アセット・ブレインズ

- TAGS.

投資信託は個人の資産形成における中心的な金融商品として多くの人が利用している。投資信託の資金流出入などの動向は、資産形成を考えるうえで重要な情報だろう。

そこで、毎年1000ファンド以上の投資信託を評価・分析する三菱アセット・ブレインズより、以下で2025年8月における投信市場の動向(注)についてご紹介する。

(注)ETF、DC専用、SMA専用、公社債投信等を除いた公募投信

1.投信市場における資金の流出入動向

「7ヵ月ぶりに資金流入超過額が増加」

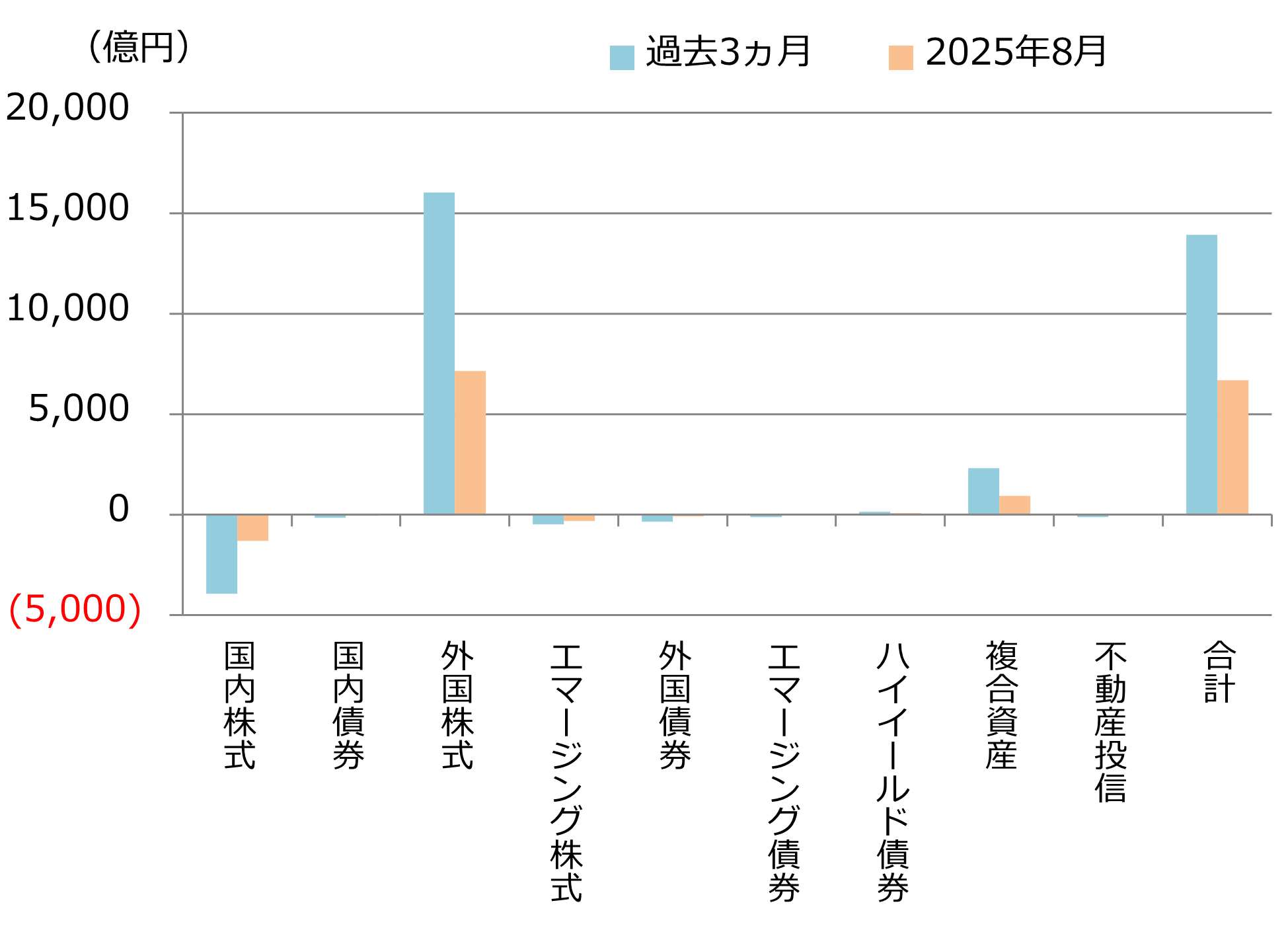

資金流出入額は約6,700億円の流入超と、前月(約2,060億円の流入超)と比べ流入超過額は増加した。流入超過額の増加は2025年1月以来、7ヵ月ぶりとなった。

資産別の資金流入では、流入額の大きい順に、「外国株式型」(約7,160億円)、「複合資産型」(約940億円)となった。当年2月から資金流入超過額の減少が続いていた外国株式型は、前月から流入超過額が約3,080億円増加した。

資産別の資金流出では、流出額の大きい順に、「国内株式型」(▲約1,330億円)、「エマージング株式型」(▲約330億円)となった。

当月はS&P500指数と日経平均株価がともに史上最高値を更新するなど、内外株式市場は総じて堅調に推移した。外国株式型ファンドはこれに連動する形で資金流入超過額を伸ばした一方、国内株式型ファンドは資金流出超が継続した。株価上昇局面での資金流出入額の動向に差が生じた要因としては、国内株式型ファンドの方が短期的な売買を志向する投資家層の割合が大きいことが挙げられる。また、安定的な資金流入源である積立投資の規模が外国株式型に比べて小さいことも要因として考えられる。

個別ファンドの資金流入では、「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」(三菱UFJ)(約1,690億円)が1位となった。2位は「インベスコ世界厳選株式オープン(ヘッジなし・毎月決算型)」(インベスコ)(約1,600億円)、3位は「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」(三菱UFJ)(約1,130億円)がランクインした。前月から1位~3位の顔ぶれに変化はなかったが、いずれのファンドも前月に比べて流入超過額を伸ばしている。

また、直近3ヵ月で急激に残高を伸ばしているファンドとして、9位にランクインしている「WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)」(朝日ライフ)が挙げられる。2024年11月以降、株式市場が急落局面を迎えた2025年3月と4月を除き、1万口あたり300円から400円の分配金を継続して出しており、この分配金実績が人気の要因となっていると考えられる。

主要資産の資金流出入動向(過去3ヵ月と直近月)

2.投信市場のパフォーマンス動向

「国内株式が大幅に上昇」

8月の金融市場は、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)、S&P500指数が最高値を更新するなど、内外株式が大幅に上昇した。ただし、円高の進行により外貨建て資産のリターンは押し下げられた。

株式市場は、外国株式、国内株式ともに上昇した。

米国株式は、月前半は7月の雇用統計が市場予想を下回る内容だったことに加え、5月~6月分の非農業部門雇用者数が大幅に下方修正されたことを受け、雇用の鈍化が懸念されたことで下落したが、その後は利下げ期待の高まりから上昇に転じた。月後半はジャクソンホール会議での講演で米連邦準備制度理事会(FRB)議長が利下げに言及したことから、上昇幅を広げた。ただし、円高・ドル安の進行により、円ベースでのパフォーマンスは押し下げられた。

欧州株式は、月前半はFRBによる利下げ期待や、ロシアとウクライナの停戦合意への期待から上昇した。月後半はフランスでの政局不安の広がりから、上昇幅を縮めた。

国内株式は、月上旬は米雇用統計の大幅な下方修正を受けた米国株式の下落に連れ安した後、FRBによる利下げ期待の高まりや、好決算銘柄への買い優勢を背景に上昇に転じた。月中旬は市場予想を上回る4-6月期の実質GDPの発表を受けて上昇し、日経平均株価やTOPIXは史上最高値を更新した。月下旬は、利益確定売りの影響などから上昇幅を縮めた。

債券市場は、米国金利は低下、国内金利は上昇した。

米国10年国債利回りは、月初に雇用統計の大幅な下方修正によって金利が低下したが、その後、生産者物価指数(PPI)が市場予想を上回る内容だったことから、インフレ再燃懸念が高まり、金利は低下幅を縮めた。月後半には、ジャクソンホール会議での講演でFRB議長が利下げに言及したことを受け、一段と低下した。

日本10年国債利回りは、月前半は米雇用統計の大幅な下方修正を受けて低下した米国金利につられ、低下した。月後半は市場予想を上回る4-6月期の実質GDPの結果を受け、日銀の利上げ観測が意識されて上昇に転じた。

為替市場は、米ドル・円は円高・ドル安が進行し、ユーロ・円はおおむね横ばいで推移した。

米ドル・円は、月上旬は米雇用統計の大幅な下方修正を受けて米国金利が低下したことで、円高・ドル安が進行した。月中旬から月下旬にかけては、米国PPIが市場予想を上回り、インフレ再燃懸念から米国金利が上昇したため、一時的に円安・ドル高となった。

しかしながら、日本の4-6月期実質GDPが予想を上回ったことで日銀の利上げ観測が意識されたことや、石破内閣の支持率回復による政治的不透明感の低下も円高要因となった。これらの影響を受け、米ドル・円は月中旬から下旬にかけておおむね横ばいでの推移となり、月間では円高・ドル安となった。

ユーロ・円は、月前半は米国金利の低下につられて欧州金利も低下し、円高が進行した。月後半はドイツの長期金利上昇や、ユーロ圏の景況感の改善を示す指標の発表を受けて円安が進行し、月間ではほぼ横ばいとなった。

これらを背景に、当月は国内外の株式が上昇し、特に国内株式は大幅なプラスリターンとなった。外国株式も上昇したが、円高・ドル安が進行した影響から円ベースでのリターンは押し下げられた。

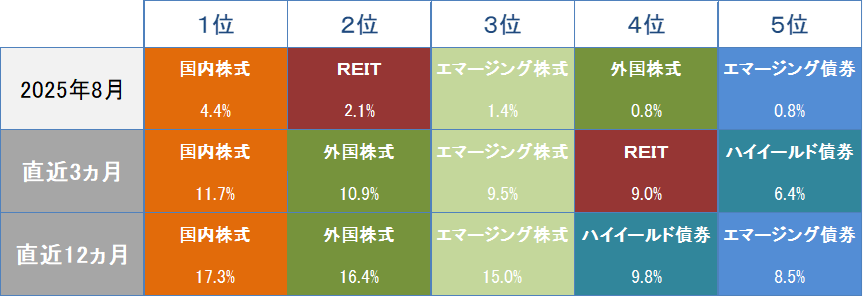

パフォーマンス上位5資産のランキングと実績

関連リンク